Sexe, requins et ultra violence : entretien avec le créateur de DoggyBags

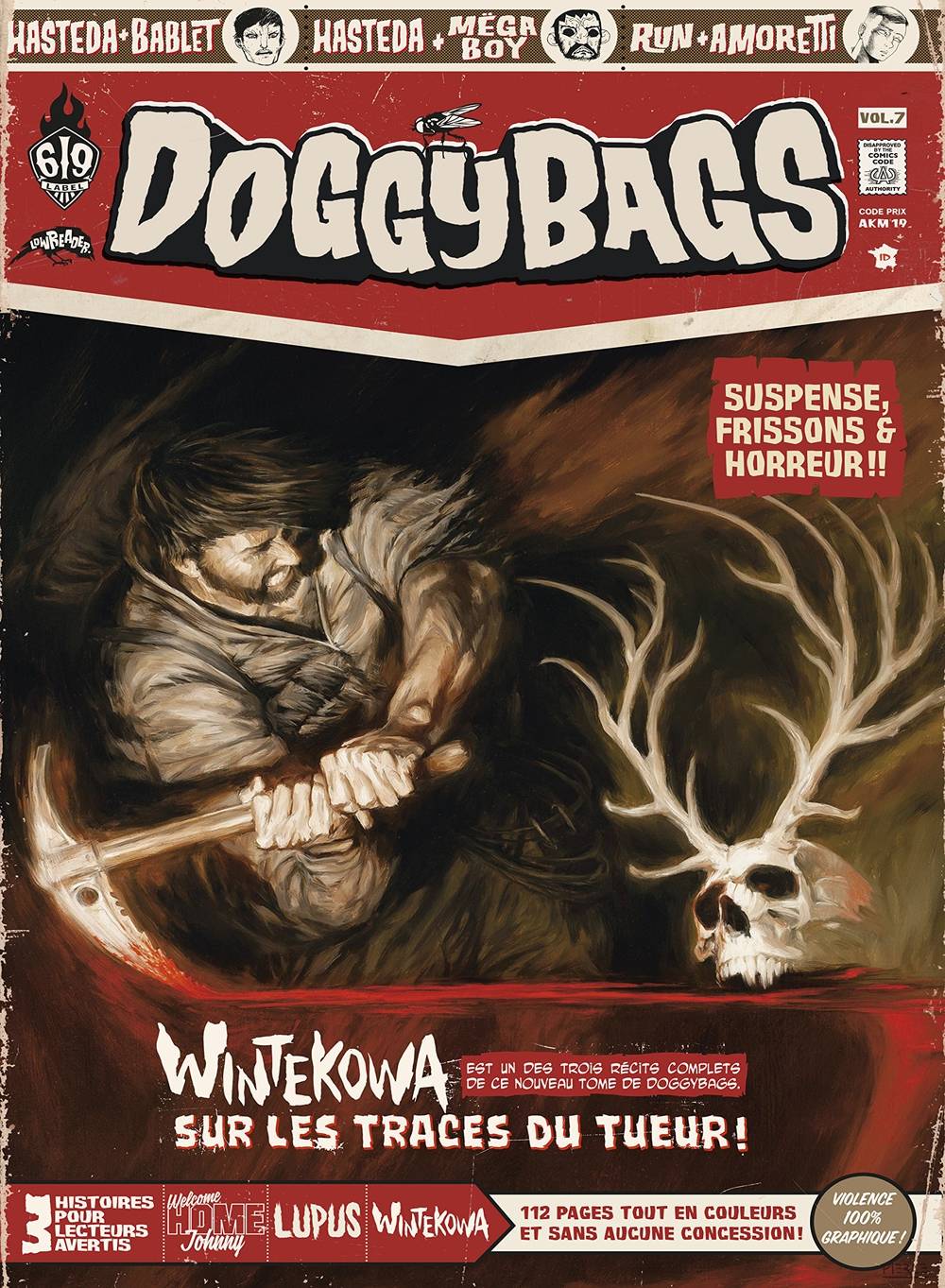

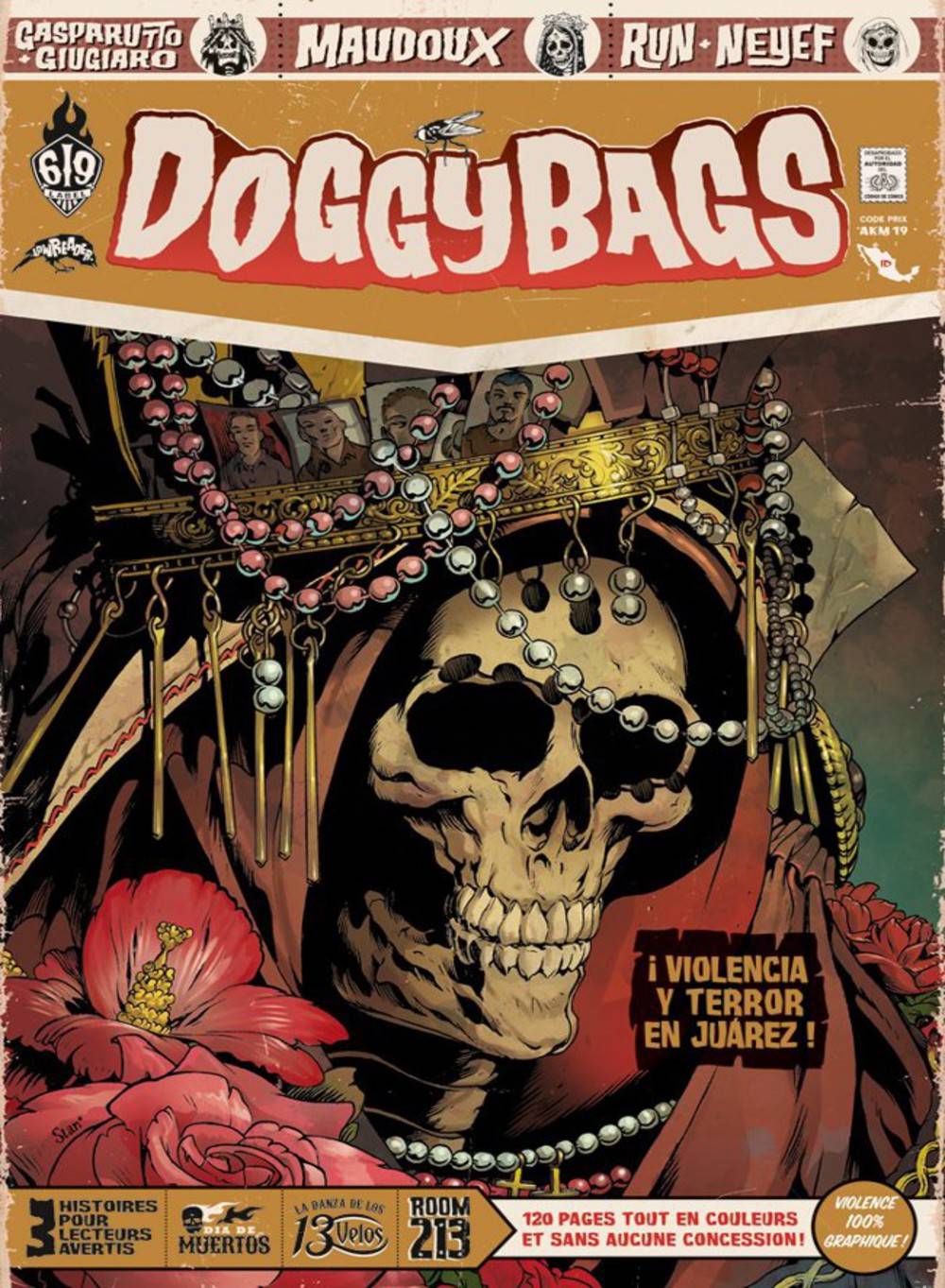

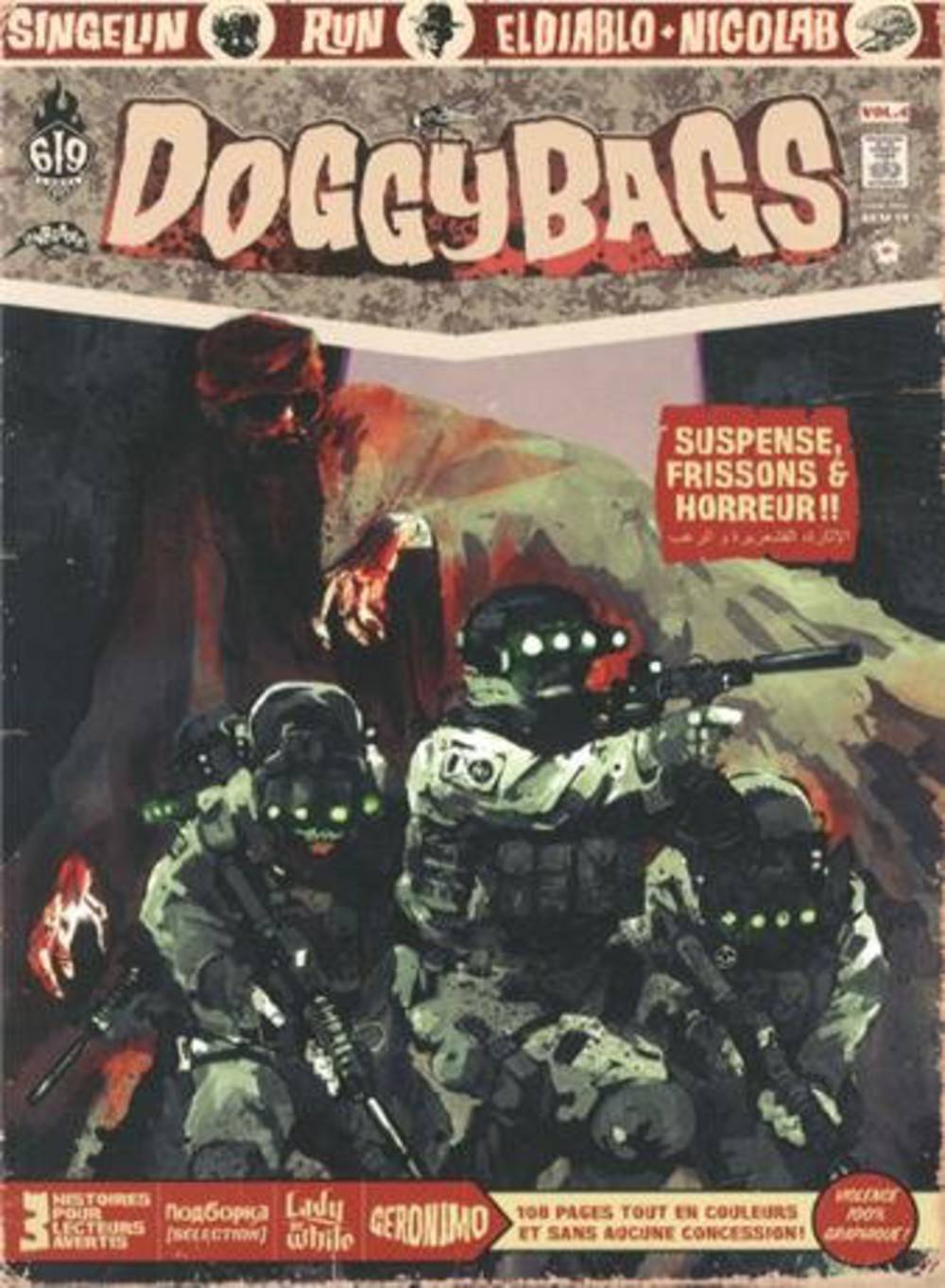

Depuis 2011, Guillaume Renard (alias RUN), l’auteur du magistral Mutafukaz (jetez vous dessus si cela n’est pas encore fait !), a lancé DoggyBags. Le concept : un style pulp mais pas passéiste, garanti « violence 100% graphique ».

Depuis 2011, Guillaume Renard (alias RUN), l’auteur du magistral Mutafukaz (jetez vous dessus si cela n’est pas encore fait !), a lancé DoggyBags. Le concept : un style pulp mais pas passéiste, garanti « violence 100% graphique ».

Un projet qui a su fédérer la fine fleur des jeunes dessinateurs français (dont Guillaume Singelin ou Florent Maudoux, pour ne citer qu’eux). Le numéro 11 est sorti fin juin, avec en prime une couverture réalisée par Ed Repka, le « King of Thrash Metal Art ». Au menu : requins affamés, sortilège vaudou et liaisons dangereuses. Rockyrama se devait de s’entretenir avec cet activiste de la BD déviante dans l’hexagone. C’est désormais chose faite.

Ce qui frappe quand on lit DoggyBags, c’est que l’on a l’impression d’être immergé dans des courts-métrages...

"Oui, j’ai toujours adoré les formats courts. Dans mon ancienne école d’art, il y avait chaque année « la nuit du court métrage », et j’ai découvert le format, ainsi que la liberté qu’il autorise. Le format court permet d’expérimenter des modes de narration : ce qu’on peut se permettre sur 5 minutes pourrait être indigeste sur un format long. Quand j’étais ado, je me délectais aussi des recueils de nouvelles de Stephen King, « Danse Macabre », « Brume », « Différentes saisons »... Puis ma mère m’a fait découvrir celles plus classiques de Ray Bradbury et d’Edgar Allan Poe. Le format court, qu’il soit cinématographique ou littéraire, m’a toujours plu. Mais je n’y ai jamais trouvé mon compte en BD, hormis avec l’âge d’or des EC comics, découverts sur le tard quand j’étais jeune adulte.

En BD, le format court est un sous-genre un peu péjoratif, la plupart du temps il s’agit de titres rassemblés dans des œuvres collectives un peu fourre-tout, sans aucun fil conducteur ni unité dans l’objet. Ce qui passe bien en littéraire passe aussi moins bien en BD, à cause des styles graphiques des auteurs qui parfois ne se marient pas les uns avec les autres. C’est pour répondre à mes envies de créer des récits courts et occuper ce créneau mal exploité que j’ai créé DoggyBags. Un recueil de BD courtes, limité à trois auteurs ou groupes d’auteurs, le tout packagé avec amour avec une inspiration pulp assumée".

Un pari plutôt risqué, non ?

"C’est très excitant de voir que Doggy a trouvé son public, et ce n’était pas gagné, car narrativement, par définition, le format court est un champ d’expression qui laisse donc peu de marge de manœuvre. Il convient de transformer l’inconvénient en avantage : ouvrir l’imaginaire à défaut de pouvoir développer l’univers dans lequel évolue les protagonistes du récit, tout en essayant d’avoir une exposition, un développement et une conclusion efficace. Il faut rester focus sur ce qu’on raconte, sans digresser, tout en ouvrant des portes sur le hors-champ. On a peu de place pour creuser, alors il faut être percutant. C’est à la fois très intéressant, et formateur, scénaristiquement parlant. Graphiquement, le choix d’un collectif de dessinateurs est tout aussi casse-gueule, il faut choisir des auteurs qui se complètent. Les « entre-deux », comme autant d’entractes, permettent d’approfondir ce qu’on vient de lire, de déflorer les prochains sujets, et de s’amuser au travers de fausses publicités dans la pure tradition des comics old school, qui nous promettaient des lunettes rayon X pour voir au travers des robes des filles, ou toutes sortes de gadgets aussi bizarres qu’inutiles. Ces interludes, c’est un peu le gingembre qui lave le palais entre deux sushi pour mieux apprécier les différentes saveurs. Elles aident à rebooter le regard du lecteur pour mieux apprécier le prochain style graphique proposé, en évitant une rupture trop brutale".

Le cinéma est-il une influence plus grande que la bande dessinée dans ce projet ?

"Bien que la référence initiale soient les magazines pulp et les comics de chez EC (« The Crypt of Terror », « The Vault of Horror », « Shock SuspenStories » et autres titres aux noms génialement racoleurs), le cinéma est indéniablement une source d’inspiration pour DoggyBags, et je pense que tous les auteurs s’accorderaient à le dire. Pas seulement le cinéma d’exploitation, mais le cinéma en général. Je viens de voir The Strangers (Goksung), et je trouve que c’est un film d’une splendeur visuelle qui donne envie retranscrire ce type d’ambiance au travers d’une BD. Forcément, le cinéma nous transporte visuellement; forcément ça nous influe, nous, auteurs... Lorsqu’on a été envoûté par des images qui ont suscité en nous une émotion, ça ressort dans notre façon de raconter une histoire".

Croyez vous que ce style cinéphile est propre à la génération d’auteurs à laquelle vous appartenez ?

"Je n’en ai aucune idée. Petit, j’avais très peu accès au cinéma. J’avais quelques BD, que je pouvais lire et relire jusqu’à l’usure. Le premier vidéoclub qui a ouvert dans ma ville était en 1986, j’avais 10 ans.?A l’époque, on bavait longuement sur les images de tournage dans les magazines avant d’avoir le privilège de les voir. On fantasmait les films juste sur deux ou trois visuels, et on se le jouait dans la tête. C’était propice à l’imagination. Ensuite, quand le film débarquait en vidéoclub, genre un an plus tard, il fallait attendre que qu’il ne soit plus réservé par les membres VIP avant de pouvoir le louer, et enfin le voir. Devant le magnéto, il fallait parfois rembobiner la casette quand le mec précédent ne l’avait pas fait, avant d’appuyer enfin sur la touche lecture. Le rapport au temps était différent. Aujourd’hui, les films sont visibles sur une multitude de supports, et de manière quasi-instantanée. C’est devenu ultra-accessible. Les auteurs d’aujourd’hui ont certainement baigné dans le cinéma ou les séries, plus que moi dans ma jeunesse. J’imagine qu’avec l’accès illimité à toutes sortes de films et de séries, ça doit jouer sur leur façon d’envisager et dans leur manière d’appréhender une narration, ou de mettre en image un récit. Moi, j’ai le cul entre les deux générations. J’ai 10 ans de plus en moyenne que les auteurs avec lesquels je bosse. J’ai un pied dans l’ancienne, et un pied dans la nouvelle. Et un autre dans la tombe".

Etre auteur de BD, c’est un peu être réalisateur ?

"D’une certaine manière, oui ! On a crédits illimités. La seule limite, c’est celle notre imagination, et bien sûr (et non des moindres) nos propres limites techniques".

DoggyBags célèbre le style Grindhouse dans toute sa diversité : rape and revenge, mexploitation, bikers... On sent que DoggyBags est fait par des initiés. Quels films d’exploitation vous ont inspiré ?

"Je ne peux pas parler au nom de chaque auteur. Chacun a ses affinités. Florent Maudoux est plus sur le cinéma asiatique, Blacky est très éclectique dans ses goûts. Quant à moi, je ne peux pas affirmer quels films d’exploitation m’ont le plus directement inspiré. Je pense qu’il s’agit d’une accumulation qui a lentement fait son chemin. Les premiers films d’exploit’ que j’ai vu étaient des vigilante movies, (la série Death Wish, ou des films de Blaxploitation comme Shaft ou Coffy). Puis je suis rapidement passé au registre horreur, le coin sombre du vidéoclub juste avant le rideau qui séparait les films pornos du reste. J’ai découvert Bad Taste, Street Trash, et tous les films à base de cannibales...

C’était toujours gênant de passer avec ça à la caisse... Enfin, moins qu’avec des pornos quand même. Puis j’ai eu ma période chambaras et mauvais bruceploitation (Bruce Le et compagnie), et j’ai enchaîné sur d’obscurs et décevants films post-apocalyptiques italiens que je louais sans rien connaître au film. Parfois, il s’agissait du même film alors que le titre et la jaquette étaient différents). Après, je suis passé à Cyborg, et dans la foulée, tous les films de Van Damme y sont passés, jusque Chasse à l’homme ! En vieillissant, je me suis intéressé aux films plus pointus: les films de Russ Meyer, ou des classiques comme I spit on your grave, Straw Dogs, La Dernière Maison sur la gauche de Craven... Même si on s’éloigne un peu de l’exploit’ pure et dure.

Les films de genre qui m’ont le plus marqués étaient aussi les plus WTF, que je regardais avec un plaisir coupable: les films outranciers de la Trauma, comme Toxic Avenger, Sgt Kabukiman, et les ovnis sur le tas comme Turkish Star Wars, The Thing with Two Heads (qui peut croire le pitch de ce truc ?), Riki-oh : The Story of Ricky (prison goreporn crypto gay) ou même le nanar assumé Flic ou Zombie. Mais en fin de compte, je pense avoir été plus directement inspiré par les séries d’anthologie comme Twilight Zone et les Contes de la Crypte ou Le Voyageur (The Hitchhiker)".

D’ailleurs, vous aviez tourné un mini film pour Heartbreaker avec Céline Tran (ex-Katsuni). Pourra-t-on un jour voir DoggyBags sur grand écran ? Ou comme Mutafukaz, peut-on espérer une adaptation en animation ?

"Honnêtement, j’adorerais adapter le concept DoggyBags sur grand écran. En anime, ou en live. Ou les deux. Mais la réalisation de live implique des qualités que je ne pense pas avoir, qui impliquent trop de monde. Donc je n’ai aucune prétention de ce côté là. Même si DoggyBags est une œuvre collective, je reste finalement assez solitaire dans mon approche du projet. On dit souvent: « un bateau, un capitaine ». C’est très vrai sur Doggy. Je suis bien sûr épaulé par Yuck et Tony qui me sont d’une grande aide dans la mise en forme générale. Mais sur un plateau, c’est différent. Il faut donner des ordres, diriger les gens. Même si je sais exactement ce que je veux, je suis trop à l’écoute des uns et des autres, et je me laisserais facilement bouffer. L'expérience Heartbreaker n’a pas révélé d’envie particulière de réalisation live. On a d’ailleurs fait plusieurs version de ce court, et je préfère de loin la version dite VHS, bien exploit’, baveuse et 80, qui est celle que j’avais en tête dès le début du projet".

Quelle serait la B.O idéale de DoggyBags ?

"Sur Heartbreaker, ce serait Perturbator sans aucun doute. Après, chaque DoggyBags a ses propres référentiels. Ça irait du rock indé, à des trucs plus expérimentaux, en passant par des sons bien sales et pêchus comme Atari Teenage Riot ou Die Antwoord. On imagine aussi du gros rap West Coast pour des projets comme South Central Stories, forcément".

Vous avez déclaré votre amour pour l’incroyable Roger Corman. Est-ce pour cela que les histoires gardent toujours une dimension humoristique, une certaine distance malgré la violence ?

"Il doit y avoir de ça, de manière intuitive. Maintenant, DoggyBags comporte sa dose d’humour, un peu en décalage, mais on essaie de rester assez premier degré. L’humour et le second degré transparaissent surtout au travers des pubs entre les chapitres, une manière de créer une respiration ludique. Une petite dose comique est toujours la bienvenue dans un récit sombre et premier degré. Les coréens font ça à merveille dans leur cinéma. Après, chaque auteur (et lecteur) a son approche du truc. Ce que je veux éviter, c’est la parodie. Avec DoggyBags, on est plus dans l’hommage. Pour revenir à Roger Corman, j’adore le gars, sa vie et son œuvre. Il a posé mieux que quiconque les jalons du genre: le bizarre, la violence, un peu de sexe et d’humour. Mais avec tout le respect que je dois au maître, même lui s’est perdu sur certaines productions tardives, comme Sharkotopus, qui mettent une sorte de distance ironique avec leur propre sujet, et qui ont ouvert la voix à toutes les merdes signées The Asylum, faussement nanardeuses. Ces prods sont de grosses arnaques méprisantes pour le public qu’elles visent. Le film d’exploit’ comme le nanar, se doivent d’être un minimum authentiques dans la démarche. C’est ce qui fait leur beauté. Si le film est volontairement créé pour un public sarcastique qui se gausse en se pensant plus malin que ceux qui sont aux manettes et qui ne voit même pas à quel point il est dupé, c’est la quintessence du foutage de gueule. C’est malhonnête, tout simplement. Le pire, c’est que ça marche. Je trouve ça dommage. Redonnons au cinéma bis toutes ces lettres de noblesses, ce que l’équipe de Nanarland fait très bien !"

Les récits, plutôt que de singer les références des années 70, font résonance à l’actualité comme la traque de Ben Laden ou la ville de Détroit post-crise. C’était important pour vous de sortir de l’hommage « rétro» pour s’inscrire de plain-pied dans notre époque ?

"Oui, il s’agit avant tout de proposer quelque chose qui résonne avec l’actualité, sans pour autant faire de la politique ou de la morale. Refaire en copier-coller ce qui a été fait dans les années 50, 60, 70 n’a pas franchement d'intérêt. Certains récits apportent une réflexion, comme « Géronimo » par exemple. Ben Laden après le 11 Septembre 2001, c’était clairement le croquemitaine de l’Occident. Et comme tout croquemitaine, il est difficile de le tuer. A l’instar de l’hydre de Lerne de la mythologie grecque, coupez-lui la tête, il en repoussera d’autres. C’est précisément ce qui s’est passé. La tête du chef d’Al Qaïda a beau être tombée, la bête n’est pas morte pour autant : plusieurs ont repoussées et ont une autonomie propre aujourd’hui, avec des mouvements comme Boko Haram, Daesh, etc.). Valérie Mangin avait voulu placer son histoire à Détroit après la crise des subprimes. Ce qui l'intéressait, c’était la réappropriation d’une zone dévastée dont la population a été contrainte de fuir, par une classe plus aisée, jusqu’à l’exploitation la misère à des fins artistiques, jusqu’à l’obscénité. Je trouvais ça intéressant comme métadonnées. Dans son récit, c’est juste suggéré. Pour le reste, on veut avant tout faire quelque chose de divertissant, d’affreusement ludique, avec un twist surprenant, ou dérangeant. Et si on peut offrir une lecture supplémentaire en filigrane, c’est tant mieux. Dans le Doggy 13, on va évoquer les nouvelles technologies, comme Facebook ou Twitter. On ne poussera pas aussi loin que l’excellente série TV Black Mirror, mais il y a des trucs intéressants à développer à ce sujet".

Les bandes dessinées d’horreur sont relativement rares de nos jours alors que le genre cartonne en film ou en série. Comment l’expliquez vous ?

"Je ne sais pas trop... Peut-être que ça n’inspire pas les jeunes auteurs. Et puis j’y pense, mais la BD d’horreur n’est finalement pas un genre si facile.?Le ressort du film d’horreur est bien souvent le sursaut, ou la surprise, ce qui est difficilement adaptable en BD. Ce qui est furtif dans les films d’horreur est par définition figé dans une planche. Donc ça peut devenir très kitsch ou de mauvais goût, de juste voir un dessin où un gars qui fait étriper. Il faut pouvoir faire ça bien pour ne pas tomber dans le vulgaire, pas très loin du médiocre.?Le média audiovisuel permet aussi l’utilisation de musiques inquiétantes, de sons flippants, d’un tas d’artifices techniques qui sont pas super évidents à adapter en BD, où l’immersion dans le média est différente. Donc le côté terreur du film d’horreur ne se traduit au final que par des dessins d’horreur. C’est un peu réducteur de ce que devrait être le genre. Ceci dit, les japonais sont très bons dans le genre. Ils ont une façon bien à eux de retranscrire tout ce qui est bizarre, ou inquiétant. Le manga I Am a Hero est excellent pour ça. Côté comics, The Walking Dead cartonne. Je ne suis pas fan, mais c’est suffisamment rare pour s’en féliciter".

Quelles BD horrifiques conseilleriez vous à nos lecteurs ?

"Le manga I Am a Hero de Kengo Hanazawa, que j’aime énormément.?La très bonne maison d’édition le Lézard Noir publie des recueils de récits japonais horrifiques assez costauds, comme Le Vœu maudit de Kazuo Umezu, ou La demeure de la chair de Kazuichi Hanada et tout un tas de bouquins cool et décadents. Pour revenir aux sources, Akileos a ressorti les classiques de chez EC, comme Tales from the Crypt. Chez Ankama, nous avions publié l’inquiétant SOIL d’Atshushi Kaneko et Breizhskin de Dave Guedin et Craoman, qui n’est pas à proprement une BD d’horreur mais dans lequel certaines scènes sont assez terrifiantes. Avis aux amoureux des chats. Stéphane Blanquet reste un maître français dans l’horreur et le bizarre.?Dans un registre fantastico-chelou, le brillant Le roi des mouches de Mezzo et Pirus est ce qui se fait de mieux dans le genre en franco belge. La BD Mon ami Dahmer de Derf Backderf met bien mal à l’aise aussi".

Dans ce numéro, il y a une courte nouvelle. Est-ce une dimension du projet que vous allez développer ?

"Tanguy Mandias m’avait envoyé des nouvelles littéraires, je lui trouvais un vrai talent et une originalité d’écriture, mais je ne savais pas quoi en faire... Le Label 619, dont je suis le directeur de collection, n’édite que de la BD et du art book. Et puis je me suis dit qu’on pouvait faire évoluer la formule de DoggyBags en ajoutant une nouvelle. Dorénavant, et jusqu’à la fin, Tanguy nous signera une nouvelle. Je ne me sens pas forcément légitime dans la publication de nouvelles, mais je trouve qu’on bosse bien ensemble. Il a une écriture très spontanée et imagée qui me parle beaucoup. Nous avons potentiellement un projet en discussion".

Quelles œuvres littéraires vous ont donné des frissons ?

"Globalement un tas de bouquins de Stephen King. Le poème L’enfer de Tomino de Yomota Inuhiko n’est pas particulièrement flippant à la lecture, mais la légende qui l’entoure l’est carrément (ndlr : la légende urbaine veut que celui qui le lit à haute voix sera victime d’un terrible accident) ! Avec l’âge, je lis très peu de romans, surtout par manque de temps. Mais je lis pas mal d’essais ou de biographies, pour approfondir mes références. Dans le lot, le livre d’enquête Qui a tué le Dahlia Noir de Stéphane Bourgoin, tout comme son Livre noir des serial killers, sont pas mal dans le genre malaise et frissons".

L’aventure DoggyBags a 5 ans. Bon anniversaire à votre créature ! Quel regard portez-vous sur le monstre auquel vous avez donné vie

"5 ans ? Ah oui, c’est pas mal. Je suis assez content de ce qu’on a fait. Les numéros peuvent être un peu inégaux, mais ils se complètent, et c’est le principal. J’ai eu l’occasion de pouvoir bosser avec des auteurs prometteurs. C’est aussi l’avantage de DoggyBags, proposer à un nouvel auteur une histoire courte, pour voir comment on peut bosser ensemble. S’engager avec un auteur débutant sur un long projet, c’est sans filet. Tandis qu’avec une histoire courte, ça permet de se tester en condition réelle... A la fois le dessinateur, le scénariste, et moi. Voir comment on travaille ensemble, comment on se répond. Donc c’est vraiment une belle expérience humaine, et créative".

La série se terminera au numéro 13. Pourquoi pas au 666 ? Vous arrêtez en plein succès. La peur de vous lasser ?

"Pour plein de raisons. Déjà le chiffre est cool, et dès le début, nous avions prévu de nous arrêter au 13ème numéro. On avait pensé aussi au 666, mais je crois que j’aurais été mort d’épuisement avant ! Comme je suis le chef d’orchestre de tout ce petit monde, et que ça demande beaucoup d’implication (le suivi d’auteurs plus ou moins confirmés, les diverses écritures des scénarii, articles, éditos, les retouches chromie etc.), ça devient très chronophage pour peu que nous souhaitions des sorties régulières. J’ai essayé de déléguer, mais ça n’a pas marché. DoggyBags est mon bébé, et j’en suis la locomotive, que je le veuille ou non. En plus de mon travail d’auteur, de directeur de collection, et de réalisateur sur le film Mutafukaz, ça devenait très difficile en terme d’implication. Et comme je déteste faire les choses à moitié, le mieux était de se donner un but final, qui me permettait de serrer les dents, en tenant le rythme. Et puis en 13 tomes, je crois qu’on aura brassé pas mal de thèmes différents. On pourrait continuer ad vitam aeternam, mais je ne veux pas non plus le tome de trop. Je suis le premier à être triste d’arrêter la machine mais 13 c’est très bien... "

La série survivra sous une autre forme, une collection « DoggyBags présente... ». A quoi doit-on s’attendre ?

"Nous ferons certainement évoluer la marque / collection DoggyBags au travers d’autres projets. On a un DoggyBags présente sur le feu depuis un moment, un deuxième et surprenant Heartbreaker qui sera de facto estampillé DoggyBags, et d’autres idées en discussion. Au label 619, on préfère ne pas faire que faire mal. Donc quoi qu’il arrive, tout ira pour le mieux".

Comment est venue l’idée d’une exposition DoggyBags ?

"C’est le Coach (Guillaume Mangeot), avec qui je dirige Ankama éditions en binôme, qui a eu cette opportunité avec l’Aéronef à Lille. C’était une très belle idée, surtout avec Céline Tran qui est venue mixer aux platines. Mon plus grand regret, c’est que je n’étais pas là au vernissage, j’étais en déplacement au Canada. Mais j’espère qu’on pourra faire tourner l’expo, car c’était une vraie réussite, et une belle rencontre avec nos lecteurs".

Enfin, le conseil qu’attendent tous les lecteurs de Rockyrama pour leurs vacances : comment échapper à une attaque de requins ?

En plantant sa tente tout en haut d’une montagne, en plein cœur du Massif central !

Pas bête… Merci !

Merci pour cette interview !

Propos recueillis par Félix Lemaître