Tower Records : grandeur et décadence

Ce que l’on retient après avoir vu le documentaire « All Things must Pass » (Tower Records en VF), consacré au géant de la distribution de disques à travers le monde, c’est cette émotion non feinte qui trouble le visage de tous les protagonistes du f

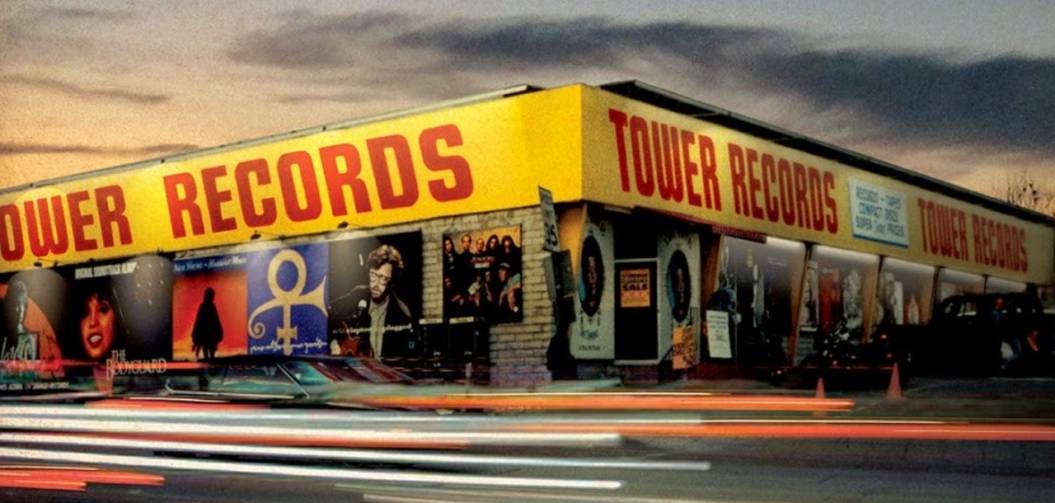

Ce que l’on retient après avoir vu le documentaire « All Things Must Pass » (Tower Records en VF), consacré au géant de la distribution de disques à travers le monde, c’est cette émotion non feinte qui trouble le visage de tous les protagonistes du film. Tous, anciens employés comme artistes, en parlent encore avec des trémolos dans la voix, persuadés d’avoir participé à quelque chose de grand mais surtout d’important dans la vie des consommateurs. Avoir vendu, pendant quasiment cinquante ans, des disques à des mélomanes curieux et avides de nouveautés comme de sensations fortes. Parce qu’avant d’être un business sans âme, la musique était cette histoire de passionnés, de passeurs, qui prenaient autant de plaisir à découvrir de nouvelles galettes qu’à changer la vie d’un client d’un conseil judicieux. « No music, no life ». Ce précieux slogan est devenu celui de toute une génération d’amoureux de la musique qui ont vu, de 1960 à 2006, la vie en jaune et rouge.

Colin Hanks (fils de Tom, aperçu dans Fargo saison 1 ou Dexter…) s’est donc emparé d’un sujet, avec l’aide d’un financement Kickstarter, qui se rapproche de la science-fiction pour les moins de 25 ans qui n’ont jamais déboursé un centime pour acheter un cd ou un dvd : la vie et la mort d’un géant de la culture américaine, Tower Records, où leur parents et grands-parents aimaient passer du temps, flâner, discuter pour venir découvrir les dernières nouveautés de l’industrie du disque. Un doc qui tombe plutôt bien, à l’heure où l’on ne fait que parler du marché du vinyle, où Scorsese nous raconte les grandes heures des majors dans la bien nommée Vinyl (HBO), où certains disquaires indés (Rough Trade, Gibert et des centaines d’autres…) et quelques chaînes culturelles (Fnac, Cultura Leclerc…) font de la résistance alors que des mastodontes comme Virgin ou HMV ont rendu l’âme peu après leur aînée californienne.

Tower Records est née en 1960 à Sacramento, au nord de San Francisco, sous l’impulsion d’un seul homme, Russ Solomon, un visionnaire fantasque persuadé du bien fondé de son entreprise. Après avoir racheté le drugstore de son père et le petit stock de 45 tours qu’il y vend, Russ est épaté par la frénésie de la jeunesse américaine pour les chansons des rockeurs et boys band d’alors et se dit que s’il vend des 45 tours, il peut tout aussi bien vendre des 33 tours ! Prenant le nom d’un cinéma de la ville, Tower Records naît donc dans une Amérique qui cherche à s ‘émanciper, qui vient d’envoyer Elvis au service militaire et qui s’apprête à vivre le premier bouleversement pop de son histoire avec l’arrivée de la surf music des Beach Boys puis des hordes de groupes anglais déchainés. L’histoire est en marche. Les magasins de San Francisco (67) puis de Los Angeles ouvrent, devenant les lieux incontournables pour venir découvrir les derniers Beatles, Pink Floyd, Dylan ou Miles Davis. A moins de 10 dollars pièces, les albums s’arrachent par milliers. La croissance de la chaîne est donc inévitable, mais paradoxalement, ce sont les japonais qui s’emparent les premiers du concept. Le magasin de Sapporo ouvre en 1980, puis Tokyo, puis le reste d’un pays amoureux de l’objet et qui compte encore aujourd’hui quelques 85 boutiques ! Le magasin new-yorkais ouvre donc en pleine euphorie en 1983 et va à lui seul revitaliser tout un pan de Manhattan assez mal famé à l’époque. L’expansion continue, malgré une baisse de régime au début des années 80 qui voient les majors chercher un second souffle et les consommateurs se lasser du vinyle. Le double salut viendra de la télé et des industriels : MTV apparaît et popularise le vidéo-clip pendant que Philips commercialise les premiers compact-disc, objet bizarre et accueilli plutôt froidement par des clients peu enclins à changer leurs habitudes… Solomon voit alors dans ses deux opportunités un nouveau tournant pour relancer la machine et envisager l’avenir sereinement. Les artistes bastonnés par MTV deviennent des machines à cash (Bowie, Springsteen, Madonna, Prince…), la new-wave anglaise s’apprête à tout emporter (U2, Simple Minds, Depeche Mode) et un petit album va causer l’hystérie collective pendant quelques mois, le fameux Thriller de Michael Jackson.

Dans ces années fastes où les dollars coulent à flots, le moment est bien choisi pour faire comprendre aux gens qu’il est grand temps de s’équiper de platines laser, de laisser tomber les galettes encombrantes pour acheter en nombre les petites rondelles futuristes au son si pur. Le prix de vente augmentant considérablement, le chiffre d’affaire de Tower Records explose à nouveau et les magasins fleurissent dans le monde entier (plus de 190 boutiques verront le jour). Chaque magasin reste unique, on y travaille en confiance, en famille, dans une atmosphère d’indépendance bon enfant, pas loin de l’esprit de Haute Fidélité (chef d’œuvre de Nick Hornby). Un magazine, Pulse, est même lancé en 83, véritable valeur ajoutée à l’entreprise. Toujours plus près de ses clients, les show case se multiplient un peu partout : John Lee Hooker, Fela, Bob Marley, les Jackson Five, Lou Reed ou les Ramones viendront saluer leurs fans. Jusqu’à un concert organisé sur un parking pour Metallica où viendront plus de 20 000 passionnés. Les devantures sont habillées aux couleurs d’albums, plv géantes faites sur mesure comme dans les cinémas d’alors! Les groupes sont aux anges et les clients, au rendez-vous.

Mais au milieu des années 90, la concurrence des chaînes Best Buy ou Walmart se fait de plus en plus virulente, eux vendant au prix plancher alors que Tower privilégie le conseil et la largeur d’offre. Solomon sent le vent tourner avec l’arrivée d’internet et la chaîne est l’une des première à basculer on line en 1995 (towerrecords.com fonctionnant encore aujourd’hui). Mais comme tous les acteurs de l’industrie, elle ne pourra pas grand-chose lorsque apparaissent Napster et les disques gravables au début des années 2000. Le piratage à grande échelle va pouvoir commencer et la chute inexorable débuter sans que personne ne puisse rien y faire. Si l’on rajoute à ça quelques erreurs de gestion et des emprunts beaucoup trop gros pour assurer son développement, Tower Records met la clé sous la porte en octobre 2006, laissant la place à quelques survivants (Rasputin ou Amoeba en Californie, Zia en Californie…) et un goût amer dans la bouche de ceux qui participèrent à cette colossale aventure, tous remerciés sans ménagement après quarante ans de dévotion.

Et si chacun a les larmes aux yeux, on comprend surtout que le travail, l’humanité et la passion de Russ Solomon y furent pour beaucoup. Et que si c’était à refaire, il recommencerait. Bruce Springsteen se souvient des heures passées dans les rayons, de son importance sociale, comme Dave Grohl qui y travailla avant d’y jouer plus tard avec Nirvana ! Et que dire d’Elton John, auto-proclamé plus gros client du lieu, qui venait avec ses listes, son chauffeur et ses cartons acheter les albums en plusieurs exemplaires pour chacune de ses maisons ?

Les néons rouges aujourd’hui éteints, chaque fan de musique regardera l’histoire de ces hommes et femmes avec tendresse, regrettant amèrement le manque de convivialité des chaînes existantes, dû au manque d’amour et de passion de leurs actionnaires principaux. Combien de vies changées sur les conseils avisés d’un disquaire ? Combien de larmes et de pleurs au détour d’un album mille fois écouté ? Et qu’on écoute de la musique de différentes manières, même dématérialisée ne changera rien au bonheur que l’on aura eu de traîner des heures dans ces cavernes d’Ali Baba. « All things must pass » (Tout a une fin), dit le titre américain, en hommage à George Harrison. Certes. Mais on peut le regretter. Et si l’on doit aller au Japon en pèlerinage, alors on ira. En attendant on peut aussi aller voir The Nice Guys de Shane Black. Dans ce film sur le L.A des années 70, au détour d’un virage nocturne, on aperçoit l’enseigne du Tower Records de Sunset Boulevard. Et ça fait quelque chose… No music, no life. A défaut d’avoir pu tout contrôler, Russ Solomon avait sans doute le meilleur slogan du monde.

Fabrice Bonnet

DVD « Tower Records, l’ascension et la chute d’un géant » Universal Video. (10€ prix conseillé).