Conversation avec Jean-Pierre Dionnet, l'humanoïde passionné

Il est impossible de mesurer l’influence de Jean-Pierre Dionnet sur la culture. Qu’il s’agisse des arts graphiques ou du cinéma, les visions de celui qui se qualifie volontiers comme un « passeur » ont bouleversé l’imaginaire des artistes, des lecteu

Il est impossible de mesurer l’influence de Jean-Pierre Dionnet sur la culture. Qu’il s’agisse des arts graphiques ou du cinéma, les visions de celui qui se qualifie volontiers comme un « passeur » ont bouleversé l’imaginaire des artistes, des lecteurs et des spectateurs du monde entier. Célébré pour être à l’origine de la révolution Métal Hurlant, il est aussi l’un de ceux qui ont pavé la route de nombreux cinéphiles vers des horizons nouveaux. Et maintenant que la rédaction de ses mémoires est terminée, il a accepté de discuter un peu avec nous...

Johan Chiaramonte : D’où vient cette volonté d’écrire vos mémoires aujourd’hui ?

Jean-Pierre Dionnet : Ce n’est pas une volonté de ma part. En fait, je n’y avais jamais vraiment songé. Beaucoup de gens font leurs mémoires à trente ans, mais je pense que l’on n’a pas assez de vécu à cet âge-là. Pourtant, il y a un moment où les choses commencent à s’effacer dans nos têtes. Passés soixante-dix ans, on perd peut-être des souvenirs immédiats, mais l’enfance remonte. Le hasard a fait que j’écris un livre qui s’appelle La Machine à rêver, qui est une allusion définitive à l’art dans tous les domaines, la synchronisation des arts mineurs aux arts majeurs. J’ai un peu pédalé dans le yaourt pendant quatre ans parce que j’avais cet énorme monstre de trois millions de signes absolument impossible. Il y avait trop de choses et trop d’informations. Je l’ai donc remis dans son placard et mon éditrice chez Hors Collection m’a demandé pourquoi je ne ferais pas mes mémoires.

Alors j’ai dit oui.

Quand je lis les mémoires des autres, je remarque que nous sommes tous des menteurs congénitaux à partir du moment où nous sommes des auteurs. Ça me faisait peur. Alors je me suis dit que j’allais m’appuyer sur Christophe Quillien, qui parfois, m’a remis sur la bonne voie. Je me rappelle d’une fois où il m’a dit : « Tu n’étais pas avec Raul Castro à la Havane, dans un restaurant cubain, en juillet de telle année, puisque j’ai une photo de toi avec Astrud Gilberto, la Garota di Ipanema, à la même date. – Ah ? Bon, bah tant pis. »

Quillien m’a tout simplement permis de faire le livre. Je n’avais pas réalisé qu’écrire ses mémoires pouvait être horrible certains jours, puisque c’est replonger dans le passé. C’est-à-dire qu’on essaye de ressusciter des morts, on essaye de les rendre vivants et le soir, on est très malheureux. Parfois, je me disais que ce que j’avais écrit dans la journée était horrible. Et Christophe Quillien me réconfortait en me disant que c’était intéressant. Au contraire, il y a des jours, en se souvenant de tel ou tel événement, j’avais l’impression d’être le roi du monde. Et Quillien, qui a un petit côté Droopy, dans ces moments-là me disait platoniquement : « oui, c’était intéressant. » Alors ça m’a permis d’égaliser les choses.

En fait, c’est le hasard et la nécessité qui m’ont fait écrire ces mémoires. C’était le bon moment. J’ai un immense grenier mental où il y a des boîtes qui ont pris l’eau. Je crains bien que dans quatre ans, cinq ans, dix ans, certaines choses me reviennent, mais qu’en même temps beaucoup s’effacent. Et puis dans dix ans, je peux avoir été écrasé par une trottinette aussi. Donc je pense que c’était le moment. C’était le moment aussi parce que je suis un peu récompensé. Il y a eu plusieurs livres sur Métal Hurlant par exemple, dont une BD de Serge Clerc dont je suis le héros. Il y a aussi les premiers événements qui ont eu lieu autour de mon passé, à Naples ou à Saint-Malo, puis avec le livre sur Métal Hurlant de Marbonnier. Je l’ai dédicacé à des types qui avaient les cheveux gris, tout comme moi. Je me suis dit : « Tiens, on va mourir ensemble. » Quand Michel-Édouard Leclerc a fait une expo à Landerneau, j’ai vu qu’il y avait pas mal de jeunes. Ça m’a fait plaisir. Et quand je vais à L’Étrange Festival, eh bien je vois que les spectateurs des Enfants du Rock, de Cinéma de quartier, de Quartier interdit ont tous quarante ans. Mais curieusement, j'ai remarqué que des gamins se mettaient à lire Métal Hurlant encore aujourd'hui. Alors ça, ça m’a rendu la vie en quelque sorte. J’ai réalisé que ma plus grande aventure était encore vivante.

Voilà comment on en vient à écrire des mémoires. Faire des mémoires ça consiste à dire 1 600 000 signes de choses absolument vitales de mon point de vue, et puis après dire à Quillien : « Écoute, je veux pas savoir, il faut que tu m’enlèves 600 000 signes. T’es le metteur en scène, moi je suis le cabotin qui t’a raconté sa vie. Tu coupes, tu me poses pas de questions. » Donc quand j’ai découvert le livre, alors j’ai dit « Ah il manque X et Y ». Bah oui, mais on n’allait pas faire le bottin de téléphone Pages Jaunes non plus !

J : Justement vous parlez de cette nouvelle génération qui revient sur Métal Hurlant. Comment vous l’expliquez ?

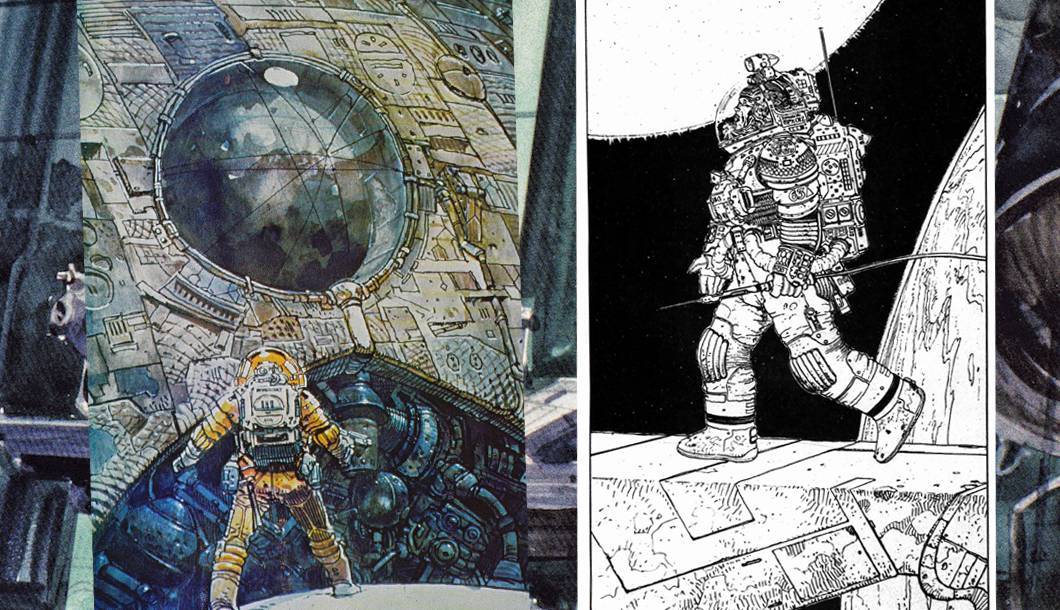

J-P : Je pense d’abord qu’on a fait un journal extraordinaire à un moment donné. On a inventé la nouvelle BD. Notre influence a été beaucoup plus forte aux États-Unis et au Japon. C’est comme ça, nul n’est prophète en son pays. Quand Katsuhiro ?tomo dit qu’il s’est inspiré d’Exterminator 17, quand Guillermo Del Toro me dit que jeune il rêvait de faire Les Armées du conquérant en film, je suis content. En France, bon, on a demandé deux ou trois décors à Guy Vidal. En Italie, Fellini a eu peur de bosser avec Moebius parce qu’il avait peur que Moebius le bouffe. En Amérique, par contre, des enfants de Métal, il y en a plein, y compris chez DC. La série Batman Métal, qui fait dans le gore, la violence, le tout de manière exagérée, quelque part ça veut dire qu’on est rentré dans le tronc commun. J’ai vu Frank Miller, il y a quelques mois, il m’a confié qu’il était passé par un moment où il a fait du Moebius avant de devenir Frank Miller. Il m’a dit : « Merci papy ». Il n’a que quinze ou vingt ans de moins que moi, mais je sais que quinze ou vingt ans comptent beaucoup. Donc j’en suis extrêmement content.

Et puis, j’oubliais un truc important, très important. Il faut rappeler que Métal est un journal très pamphlétaire, très violent, impossible à faire aujourd’hui parce qu’on attaquait même nos annonceurs. On avait une virulence digne du début du siècle, à l’époque de Léon Blois, de Barrès et tout, qui vraiment se tapaient fort dessus. Cette violence se retrouve aussi dans nos textes de jeunes débutants qui vont faire carrière, que ce soit Olivier Assayas ou d’autres encore. Mais on est violent quand même. Manœuvre est très violent, on est tous violents. On n’y va pas avec le dos de la cuillère. On dit qu’on adore, on dit qu’on hait et on explique pourquoi on hait.

Et puis j’allais dire qu’il y a un deuxième phénomène (qui n’a rien à voir) : une des facettes de mon monde, c’est le cinéma asiatique. Quand je vois que Parasite a la Palme d’or, je me dis : « Ah, il y a vingt-cinq ans, quand je sors Barking Dog [le premier long métrage de Bong Joon-Ho, ndlr] et que personne n’y croit, eh bien voilà. Vingt-cinq ans plus tard, on a gagné ! Ce n’est plus moi, mais on a gagné. »

J : Vous estimez à juste titre que ce sont des graines que vous avez plantées qui aujourd’hui donnent les plus belles fleurs ?

J-P : Oui, je pense. Même si parfois j’en ai marre. J’ai adoré le remake de Battlestar Galactica, mais les vaisseaux rouillés je commence à en avoir marre. C’est Moebius qui a rouillé les vaisseaux. Il disait par là que le futur était déjà rouillé. Quand je vois Oblivion, qui n’est pas le meilleur film du monde, mais où les fusées sont d’un blanc pur, je me dis que ça y est, on sort des fusées rouillées qui sont devenues une banalité.

J : On quitte le Nostromo...

J-P : Alien est une rencontre. Ridley Scott a découvert le Necronomicon de Giger quand il venait voir Moebius. Évidemment, quand il voit le travail de Giger, il demande son numéro de téléphone. Ridley Scott dira aussi à Chris Foss, qui a fait quelques couvertures de Métal et qui a aussi travaillé sur le projet, que ce serait bien que ça soit un peu plus rouillé que ses trucs habituels.

En fait, on est allé sur la Lune, big deal, ok. On a tous regardé, mais il ne s’est rien passé depuis. L’an 2000 a eu lieu. Bon, il n’y a eu ni bug, ni fin du monde avec quatre cavaliers de l’Apocalypse. On a l’impression que le futur n’est pas ce qu’on attendait qu’il soit. Mais, évidemment, c’est le futur ! Donc maintenant, on va attendre le futur suivant. J’écoute à peine ce qu’on me raconte sur ce qui va se passer demain ou après-demain matin, parce que je suis plutôt intéressé par ce qui se passera après-après-demain. Je n’ai aucune idée de ce que le futur sera, très franchement. Est-ce qu’on va aller coloniser l’espace parce qu’on n’aura plus d’eau ? Est-ce que, tout à coup, la nature va se réveiller ? Est-ce qu’on va arriver à extraire les milliards de tonnes d’eau inatteignables qui stagnent sous terre actuellement ? Est-ce qu’on va s’assagir et arrêter de jeter nos poubelles dans la mer ? Est-ce qu’il va y avoir un terrorisme vegan extrêmement violent (Ça, je le crois) ? Est-ce que les volcans d’Auvergne vont se réveiller ? Je ne sais pas.

Je n’ai qu’un regret : c’est qu’au cas où il y ait une fin du monde – qui n’est pas la fin du monde, mais la fin de notre monde à nous, soit l’Europe, soit l’humanité –, je regretterais un peu de ne pas être là pour y assister aux premières loges, comme à un film catastrophe.

J : Vous seriez un peu déçu d’avoir assisté au tournage, mais pas à la projection du film…

J-P : Voilà. Je me dirais : « Wah, il n’y a pas d’effets spéciaux ! » Et puis, le temps que je regarde, je serais déjà minéralisé. Les Arcturiens dans mille ans se diront : « Tiens, pourquoi ce type dans un fauteuil regarde droit devant lui ? » Ils ne comprendront pas.

J : Aujourd’hui, est-ce qu’il manque une parution comme Métal Hurlant pour imaginer le monde d’après-après-demain ?

J-P : Oui et non. Une grande partie de la science-fiction actuelle parle d’aujourd’hui sous prétexte de parler de demain matin. Ce qui est un peu le travers aussi des politiques. On nous parle de demain, mais sans jamais aborder l’après-demain. Il reste des science-fictionneurs qui voient beaucoup plus loin dans le futur. La vérité elle est terrible et simple : nous, les amoureux de papiers, nous savons que nous sommes moins nombreux qu’avant. Beaucoup de gens lisent des mangas ou des BD sur Internet. Beaucoup de gens sont découragés devant la moisson énorme de livres. Les revues de BD sont maintenant vendues très cher en librairie, et elles sont devenues très intellos.

Je ne sais pas. J’allais dire que je n’y croyais pas. Et puis, pourquoi pas. Après tout, nous nous étions sous De Gaulle, on était trois pelés, Moebius, Druillet et moi, et la censure nous faisait chier. On a quand même réussi à faire un journal, alors que tout le monde était persuadé que ça n’allait pas marcher. Peut-être qu’un autre Métal Hurlant serait possible aujourd’hui, après tout. Simplement, ça demande de prendre son temps pour laisser éclore des dessinateurs. Si je prends l’exemple de Margerin, il se croyait nul et il lui a fallu trois ans pour qu’il fasse Lucien et qu’il ait du succès. Je pense que personne n’aurait la patience qu’on avait à l’époque pour accoucher de dessinateurs.

Nous étions mieux armés. Moebius, qu’on appelait encore Giraud ou Gir, avait toutes les connaissances techniques, et Druillet, bah c’est Druillet. Avec en plus Richard Corben qui est encore débutant et Jean-Claude Gal, qui dessine comme un dieu, mais qui mourra trop jeune, on a quand même des pointures quand on commence Métal. Et puis à partir des numéros 7 ou 8, je vais voir arriver des hordes de contributeurs de partout, du Brésil, comme d’ailleurs. C’était un moment magique. Ce qui a été moins drôle, c’est que dès le numéro 1 on commence à perdre de l’argent. Pareil au 2, au 3, malgré les succès toujours un peu trop tardifs. Ce qui fait que j’ai creusé, en l’espace de huit ans, un trou financier extraordinaire. Ces soucis avec les banques et la justice ne s’aplaniront qu’avec le temps. J’étais un peu kamikaze, à ce moment-là. C’est-à-dire que je voyais le trou se creuser irréversiblement. Et ce trou grandit, grandit, grandit. Je n’ai rien dit aux dessinateurs, je voulais qu’ils travaillent dans la paix. C’est bien joli d’avoir raison avant tout le monde. C’est bien d’avoir chaque fois deux, trois, cinq ans d’avance, mais ça coûte cher.

Tout ça pour dire que si demain, il y a trois fous qui décident de se lancer dans cette aventure… Peut-être que ces trois fous changeraient à nouveau le monde et la bande dessinée. J’en sais rien. J’y crois moins parce que beaucoup de gens croient davantage aux supports Internet aujourd’hui. Mais j’en sais rien, je ne suis pas madame Irma.

J : Vous considérez que c’est le point culminant de tout ce que vous avez accompli ?

J-P : Absolument. C’est-à-dire qu’il y a différentes imageries de la science-fiction. Il y a une imagerie soviétique qu’on connaissait mal alors, mais qui a été reconnue depuis. Elle était intéressante parce qu’elle était beaucoup plus monumentale que l’imagerie américaine et surtout parce qu’elle était officielle. L’immeuble à Baïkonour, d’où décollaient les fusées, ressemblait à une soucoupe volante par exemple. Mais en France on a grandi sous influence américaine, avec toute l’illustration qui va avec. Métal a changé ça. Nous, les petits français, on a changé le visuel de la science-fiction pour de bon. Ça, c’est extraordinaire. À l’échelle européenne, on va aussi faire d’autres choses, comme changer la ligne claire, accoucher de nouveaux dessinateurs prodigieux. De l’Amérique du Nord au Mexique en passant par le Japon, ce que le monde va retenir, c’est la science-fiction, parce que ça s’adresse à tout le monde. L’humour, par exemple, est très difficile à délocaliser. Aller expliquer à un Anglais l’humour français, c’est interdit. Tout comme en France l’humour anglais intéresse 300 personnes.

J : Pour faire un saut dans le temps, comment en arrivez-vous à faire Quartier interdit sur Canal ? C’est Pierre Lescure qui vous le propose ? Comment ça se met en place ?

J-P : Mon aventure avec Pierre Lescure s’est construite en deux temps. Bien avant Canal , il vient me chercher pour les Enfants du Rock sur Antenne 2. Les Enfants du Rock s’arrête. C’est là qu’il va lancer Canal. Très franchement je n’y crois pas, mais alors pas du tout. Quand il m’en parle, je me dis : « oh la la, le pauvre ». Et puis, quand même, je me dis que ça pourrait marcher. Donc un jour on est à Saint-Tropez tous les deux, chez Sénéquier, le café où il faut être, et dont le premier étage n’a pas encore été racheté par l’ancienne femme de Trump. Là je lui dis : « Écoute Pierre, j’ai une idée qui m’est venue quand on était au bord de la rivière Tennessee avec Eddy Mitchell. Il me parlait de son émission, La Dernière séance, et je lui ai proposé d’y passer les films italiens de Bava, de Freda, tout ça. Il m’a répondu qu’il n’aimait pas ça. Lui, il préfère l’Amérique. Alors je me suis que c’était peut-être un truc que je pourrais faire moi. » Donc quand je vois Lescure, je lui dis que j’ai une idée, que ça s’appelle Cinéma de quartier. Je lui raconte mon histoire, les grands films européens, les co-productions, les trucs comme ça. Il me répond que ça l’intéresse, mais pas pour tout de suite. On est aux débuts de Canal et la chaîne veut s’affirmer comme la chaîne des films « frais ». Ils veulent prouver qu’ils peuvent avoir tous les films qui sont en salle. Il me demande de revenir vers lui dans deux ans avec mon Cinéma de quartier. Alors moi je comprends : « non ». Et puis je rentre chez moi. Deux ans plus tard, mon téléphone sonne et il me dit : « On est en juin, en septembre tu démarres Cinéma de quartier toutes les semaines ». Ouh la la. Alors je le fais. Et ça marche. Très bien. On parle des Bava, des Argento, des westerns italiens, etc. Plus tard, il y aura Quartier interdit qui durera moins longtemps. C‘était à la fin du règne Lescure-De Greef. Alors là, c’est un plaisir sans mélange. Pour Cinéma de quartier, je dois quand même faire attention, c’est une émission tout public. On ne peut pas passer les extraits d’un film interdit au moins de 13 ans, par exemple. Je voulais qu’on puisse laisser les enfants devant le poste quoi. Avec Quartier interdit, par contre, je peux être plus transgressif. Je passe des films gores, violents. Très très rapidement De Greef me convoque et me dit : « Écoute c’est bien Quartier interdit, mais tu m’avais dit que ce serait très très transgressif. » Je lui dis que oui. Il me demande alors s’il y a des films que je ne voudrais pas passer dans Quartier interdit. Je lui réponds qu’à travers le téléviseur, on va quand même chez les gens, hein. C’est pas comme si on était diffusé en salle. Si le type allume son poste, il y a des trucs que je ne veux pas lui montrer sans son consentement. Il veut des exemples, alors je lui cite Saló de Pasolini, qui est quand même un chemin de croix, ou La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven, qui est quand même deux heures de viol. C’est là qu’il me dit : « Tes films, on les passe ». Personne ne proteste. Donc là, c’est un moment extraordinaire.

Et puis, au bout de dix-huit ans, bah je vais m’en aller parce qu’après le départ du duo Lescure-De Greef j’ai eu six patrons en deux ans. Le temps que je leur parle et que je leur explique mon utilité, ils étaient virés. Alors je vais me lasser. Et puis, le dernier de ces patrons m’obligera à passer des films pas bons, parce qu’il veut les mettre dans ma case. Comment défendre ces films ? Je ne sais pas comment faire. Il me dira : « Pourquoi tu veux passer Les Tontons flingueurs ? - Parce qu’on l’a pas vu depuis trente ans ». Il m’autorise à les passer et vu le succès il me dira qu’il ne veut QUE des Tontons flingueurs. Bah je lui réponds que comme il n’y a qu’un Tontons flingueurs… Je finis mon année et puis je prends mes cliques et mes claques. Parce que dix-huit ans c’est déjà bien, voilà.

J : Pendant les dix-huit années durant lesquelles vous passez ces films qu’on ne voyait jamais normalement, ce cinéma qui n’était pas dévoilé à la télévision, il y avait une démarche de transmission. C’était quoi votre intention, réellement ?

J-P : Mon intention est la même que celle d’un scénariste de bande dessinée. Je ne pense jamais au spectateur. Je regarde si le film, pour moi, tient le choc, parce qu’il y a des films qui vieillissent mal. J’essaye aussi de voir comment les trouver, parce qu’ils sont souvent devenus rares. Si tout se passe bien, je les passe et là les spectateurs les voient. Mais je ne pense jamais à eux. Je ME fais plaisir et je découvre, à l’audimat, dont on parle peu à Canal, que je ne suis pas le seul à les aimer. Et donc je suis plusieurs. En ce moment je fais l’Étrange Festival. Ce matin, il y avait une avalanche de gens qui avaient déjà vu ou qui n’avaient jamais vu Danger, planète inconnue de Robert Parrish, qui à la fin de la séance me disaient que c’était super. Pourtant je n’ai pas pensé à eux en le programmant. J’ai pensé au fait que je n’avais pas vu ce film depuis trente ans en copie neuve, alors que c’est une des idées de science-fiction les plus folles de tous les temps. Donc je me suis projeté le film. Et j’étais 300.

C’est un autre métier que de vouloir faire plaisir à un public et il y a des gens qui le font très bien. Mais moi, je sais pas faire. Un jour je me souviens, j’avais fait l’élection de Miss Monde sur Canal. C’était du direct. Je m’étais beaucoup amusé. J’avais fouillé la biographie des Miss Monde qui avaient mal fini. J’ai commencé le direct en disant : « On se souvient que parmi les deux précédentes Miss Philippines (je faisais du Zitrone), une s’est suicidée et l’autre a épousé un type qui est un macro. » Le soir, il y avait une fête et je crois que c’est Julien Clerc qui est venu me dire que je l’avais fait pisser de rire. J’étais très content. Et puis après, Pierre Lescure me demandera si je veux bien faire une autre émission. Ce à quoi j’ai répondu non. L’élection de Miss Monde, je l’ai faite en me prenant pour Zitrone. Je l’avais joué sur le ton de l’humour. Je ne suis pas un présentateur TV. Je ne sais pas parler de quelque chose que je n’aime pas vraiment. Je ne sais pas m’investir dans quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Je ne sais parler que de ce que j’aime. Ou alors je le fais au second degré, comme là. Et je me voyais pas faire Miss Monde tous les ans.

On fait avec les armes qu’on a. Je remarque que la plupart des bons présentateurs TV sont souvent venus du sport, comme Denizot. Et puis après, ils sont présentateurs TV. C’est-à-dire qu’on leur dit qu’à partir de demain ils vont parler de golf, ou de religion, ils sauront faire. Parce qu’ils sont présentateurs. Moi je ne suis pas présentateur. Je suis passeur. Je suis dealer. Mais je veux passer de la cam très pure. Je ne pourrai pas leur dire : « Écoutez, j’ai pas de haschisch du Triangle d’or, par contre j’ai des Marlboro. » Non, je saurais pas faire.

Les gens qui savent faire tout ça je les admire aussi. C’est un autre métier. Il y en a qui sont hyper convaincants. Gildas est un diable. Il dirigeait quatre sociétés à l’époque où il faisait Nulle part ailleurs. Il arrivait dix minutes avant l’émission, et on lui disait de quoi il allait devoir parler, qui étaient les invités. Parfois il ne connaissait pas la filmo d’un mec, mais à sa tête, il lui posait les bonnes questions. Il me disait : « Dionnet, t’es là pour quoi ? », alors je lui répondais que c’était pour parler d’un film asiatique, que l’actrice Shu Qi allait être là. Dans ce cas, il me demandait de lui donner une question à poser, pour le rendre intelligent. Et hop, il commençait l’émission. On aurait cru qu’il connaissait tout ça par cœur. Quand il était en face de l’acteur, dont il n’avait peut-être vu aucun film, il lui posait les meilleures questions du monde par télépathie. Ça, quand c’est la classe gildassienne, j’admire. C’est quelqu’un d’instinctif qui sent la personne, et ça, c’est incroyable. Il n’a pas besoin de le connaître. Il peut être un tennisman, un peintre, un peintre en bâtiment, un sportif, ou le dernier des hippies, il saura quoi lui poser comme questions. Il était télépathe.

J : Aujourd’hui, ce qu’on appelle la pop culture, le cinéma, la science-fiction, la bande dessinée, ça vous intéresse encore ?

J-P : Pour cause de mémoires, non, parce que je me suis replongé dans mon passé – aussi bien musical que cinématographique – pour retrouver les émotions qui provoquaient un retour de souvenirs. Alors maintenant, je suis en train de rattraper mon retard. Je peux vous dire que Balkan Line d’Andrey Volgin, sorti chez Wild Side, un film russe sur la guerre en Croatie [sur la guerre en Serbie et au Kosovo en réalité, ndlr.], qui traite de l’arrivée des chars russes à Pristina, est le meilleur film de guerre que j’ai vu depuis Les Maraudeurs attaquent de Samuel Fuller. C’est mieux que Katherine Bigelow, c’est mieux que Spielberg. Ils se roulent dans la boue, ça éclate autour d’eux. On sent la sueur, on sent la violence. On tue des enfants, des femmes… Et ce film de guerre, je me suis dit : « Woah, c’est quelque chose ». Donc ça y est, je m’y remets. Évidemment, quand je me suis fait une sortie, je suis allé voir le Tarantino au Max Linder, pour le voir en copie 35mm. Ah ! Je me suis dit : « tiens, il s’est repris ! » Les deux derniers, quand même, à part Christopher Waltz, c’était un peu du Tarantino bas de gamme. Le dernier, il y en a qui n’aiment pas. Moi je suis tellement admiratif du numéro de Brad Pitt, entre autres. Et pas seulement. J’étais très content. Mais je me suis privé un an pour cause de livre, et deux ans parce que j’étais dans la Creuse avec des ragondins. Quand tu es dans la Creuse avec des ragondins, le ciel qui se couche dehors est plus beau que le film que je pourrais voir ce jour-là.

J : J’ai quand même très envie de vous demander si vous avez vu Mad Max Fury Road et ce que vous en avez pensé.

J-P : Alors, Mad Max Fury Road : 1) je trouve incroyable qu’il l’ait fait ; 2) je trouve incroyable qu’il l’ait réussi. Mais je suis en partie passé à côté. Je me souviens d’une présentation à Clermont-Ferrand avec de jeunes geeks qui disaient que c’était le plus grand film du genre et du monde. Non, non, non. Le film qui démarre tout ça, c’est pas Mad Max 1 – qui aurait pu s’appeler Métal Hurlant, si j’avais pas été con – c’est Rollerball de Jewison. Tout est en dans Rollerball !

Mais Mad Max Fury Road, c’est bien. À la présentation, il y a un mec qui est venu me dire qu’en plus, il y avait des hommages dans ce film à John Martin, le grand illustrateur du Paradis Perdu. Je dis « … euh ? » et le type me montre une image du film et me dit : « Ça c’est du John Martin. » Et puis il me montre une autre image et me dit : « Regardez le ciel, on dirait le Paradis Perdu de John Martin. » Je lui dis : « Ah, bah c’est vrai » et puis on continue. Après, il me dit : « Vous savez comment j’ai découvert John Martin ? Dans Métal Hurlant, grâce à vous ». Alors je me dis, voilà, je le connais par cœur John Martin. J’ai toutes ses gravures, toutes, eh bah, je suis passé à côté. Alors oui évidemment, Mad Max est derrière l’héroïne, ça c’est une nouveauté formidable. Visuellement, c’est le plus beau des Mad Max : oui évidemment. En fait, il fait le tombeau de Mad Max. Il a osé revenir sur une série qui a marché (faut être gonflé). Maintenant, ce que j’attends, c’est Matrix 4.

J : Vous pensez peut-être qu’on aura le Fury Road de Matrix ?

J-P : Ce qui m’intéresse surtout, c’est que Keanu Reeves – acteur totalement creux, acteur vide de sens, acteur peu expressif, acteur prodigieux, mais à part – qu’on avait annoncé il y a cinq ans comme quasi décédé de son vivant, tout à coup, avec les John Wick, refait de super scores. Il revient, il refait un Matrix. Ce type me fascine tellement il est à côté de la plaque, mais il est encore et toujours là. J’adore ça. J’adore ce mec barré qui est l’acteur le plus vide de sens qui existe. Dans les John Wick c’est remarquable, puisqu’il a exactement la même tête quand il trouve une fille jolie ou quand il révolvérise quatorze personnes.

J : Sur quoi est-ce qu’on pourrait terminer ?

J-P : En ce qui me concerne, je me pose la question qu’on me pose souvent : maintenant que je me suis allégé du poids de mon passé dans mes mémoires, mon ballon peut s’envoler à nouveau. Alors qu’est-ce que je vais faire ? Eh bah, je sais pas. Je vais faire un spectacle où je parlerai, déclamerai, ce que je n’ai jamais fait. Je raconterai aussi l’histoire du cinéma, oui. Je vais peut-être écrire un roman. Je n’en ai jamais fait. J’en ai commencé un, il y a trente ans, et puis j’ai arrêté faute de temps. Je vais peut-être revenir à la BD. Oui parce que j’ai la fin d’Exterminator 17, enfin ! J’ai envie de traduire les poèmes du Général Patton qui sont des poèmes à côté desquels Conan c’est Bambi. Donc comme je suis immortel jusqu’à preuve du contraire (je n’écoute pas les statistiques qui disent que nous mourrons tous, ce ne sont que les statistiques SOFRES tout ça), j’espère avoir le temps de faire plein de choses. Et puis si je n’ai pas le temps, eh bien, je saurai enfin ce qu’il se passe de l’autre côté. Et là, on peut me raconter ce qu’on veut : je ne sais pas ce qui va se passer après. Alors, je n’ai pas envie d’être malade, incontinent. Je n’ai pas envie de me dégrader physiquement. Mais si je meurs d’un coup, je vais savoir. Mais ne comptez pas sur moi pour revenir sous forme d’ectoplasme pour vous dire que j’ai vu quelque chose. Ça je le garderai pour moi.

J : Vous ne serez pas un yôkai errant ?

J-P : Non, non, non, je pense que les yôkai, on les créés, comme les poltergeists. Je crois que ce sont des hallucinations physiques, créées souvent par des « moi » adolescents. Ce n’est pas pour rien que la plupart des fantômes sont vus par de jeunes gens, hommes ou femmes, qui traversent une puberté difficile. Une fois, j’étais avec Somtow Sucharitkul, auteur d’opéra en Thaïlande. J’ai dormi une nuit dans une chambre qui avait appartenu au Roi de Siam, le roi joué par Yul Brynner dans Le Roi et Moi. La nuit, j’ai vu sur le porte-manteau un drap blanc et le matin il n’y était plus. J’ai dit à Somtow : « C’est marrant ». Et lui, il me dit : « Bah, c’était le fantôme de mon grand-père ». Parce que là-bas ils croient tous aux fantômes. Alors peut-être même que les fantômes existent. Mais je le saurai si je viens vous tirer les pieds.

Le seul devoir qu’on a, c’est qu’on a tous quelqu’un qui nous a passé quelque chose et donc on doit le passer à notre tour. Quand je vous dis mon avenir c’est que, entre le fait d’être passeur et un peu auteur, de BD surtout, j’ai dû, pour des raisons de passage, mettre en veilleuse le côté auteur. Et là, maintenant, je vais être un peu égoïste parce que, comme d’autres ont pris la suite de la plupart des choses pour lesquelles je me suis battu... Eh bien maintenant, je vais revenir à ma vie, mon cul, mon œuvre, pour faire des choses pour lesquelles je pense ne pas être tout à fait dénué de talent, comme raconteur. J’ai fait une poignée d’albums dans ma vie, j’ai envie d’en faire un peu plus. Histoire de finir quelque chose que j’ai à peine commencé.

Entretien par Johan Chiaramonte, retranscription par Romain Fravalo

Extrait du Rockyrama n°25 : Série B, toujours disponible sur notre shop : http://bit.ly/RR-SerieB