Dingo & Max : Father and Son

« Donald is a duck, Mickey is a mouse. What the hell is Goofy?! »

Des gamins rassemblés autour d’un feu de camp sont absorbés par leur conversation. Nerds du cartoon, ils se livrent à un exercice d’exégèse que n’aurait pas renié Kevin Smith: « Donald is a duck, Mickey is a mouse. What the hell is Goofy?! ». Qu’est-ce que Dingo ? Entre insouciance et gravité, cet extrait de Stand By Me suggère l’absurdité de l’enfance en ingérant le nonsense des cartoons. Il faudra attendre 1995 pour que Disney éclaircisse nos doutes quant à l’énigme énoncé. Deux ans après sa tragique disparition, Dingo et Max a offert à River Phoenix cette réponse qu’il attendait tant.

« Je ne dois pas penser à Bugs Bunny, je dois penser comme Bugs Bunny ». De la Warner à Pixar en passant par les studios Dreamworks et les prodiges de Laika, cette citation de Chuck Jones fut édifiée en parole d’évangile. D’après ce modus operandi, le cartoonist doit autant s’attarder sur le geste du coup de bâton que sur la matière émotionnelle de son destinataire. Conférer à ces Arlequins hystériques une réelle consistance. Résultante de cette exigence artistique, la réponse qu’apporte Dingo & Max au questionnement implanté dans Stand By Me semble fluide comme les courants aquatiques qui traversent l’oeuvre animée, entre jacuzzi au fleuve : Dingo est un homme, quoi de plus naturel en somme ? Mais, intégré à un récit plus riche — car plus « pop » — le voilà qui se complexifie. Aux antipodes du chien, « Cat » Stevens assénait à son fiston « I am old but I’m happy », en chantant en 1970 l’emblématique folk song Father & Son. Tout est plus compliqué chez Disney...

« Si vous voulez vraiment me connaître, j'ai écrit une chanson. C'est la plus honnête et autobiographique que j'ai jamais écrite. Elle s'appelle Childhood » (Michael Jackson)

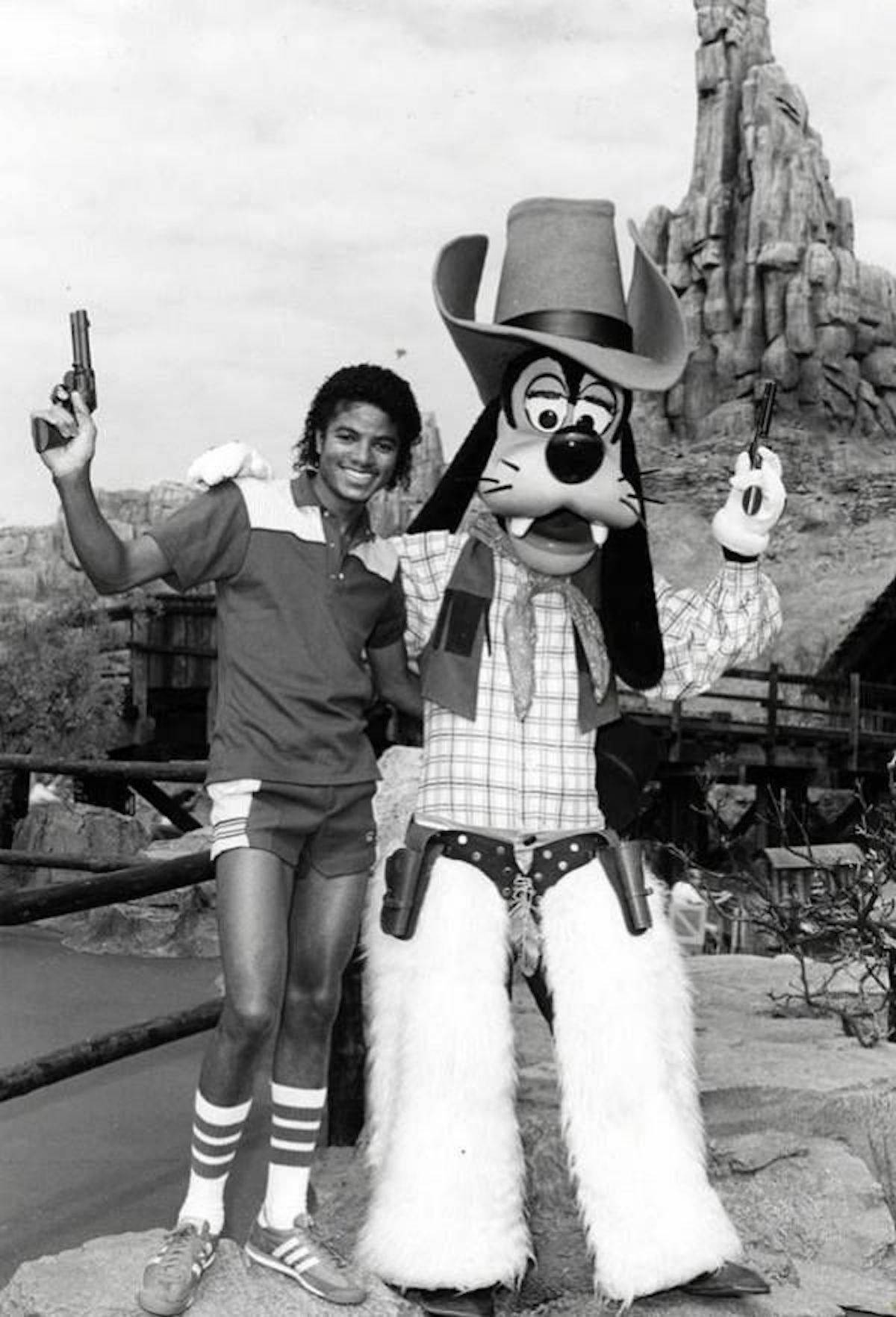

La vie est complexe. Nous avons tous passé nos jeunes années à dévorer des films dont le sujet central n’est pas l’enfance, mais la parentalité : Retour vers le Futur, E.T., Maman j’ai raté l’avion et bien sûr la trilogie Star Wars esquissent chacun à leur manière la figure du père ou son avatar — du « pater familias » érigé en maître de maison au père idéal à (ré)inventer, entre l’équivalent fantasmé et le paternel renié à l’héritage maudit. Dingo et Max se destine aux enfants, et même aux adolescents, mais son titre originel est bel et bien A Goofy Movie, note d’intention attestant qu’il s’agira là d’une étude du père, Dingo. Le « goofy », c’est l’abruti, mais également le « toqué », synonyme de « mad ». C’est donc en toute logique que l’œuvre s’ouvre sur un cauchemar, aux accents de hantise freudienne. Max se rêve dans les bras de sa dulcinée virevoltante mais c’est finalement dans le corps disproportionné du papa-poule qu’il termine. Son visage s’enlaidit, ses membres s’agrandissent, le voici défiguré : Max est devenu Dingo. Cette transformation emprunte non seulement sa tonalité mais également son sens aux films de loups-garous — la lycanthropie étant à l’instar de la filiation une malédiction biologique. Chien ou homme, entité anthropomorphique ou phénomène de foire, Dingo devient dès à présent le duplique élastique d’un Dr Jekyll/Mr Hyde des années 1990. Un génie du clip, un phénomène, qui ici porte le blaze, super-héroïque, de Powerline, idole des jeunes abondamment posterisable. Son nom, vous l’aurez compris, est Michael Jackson.

« Have you seen my childhood? » (Michael Jackson)

Argument central au film, Powerline est un artiste populaire dont les shows spectaculaires (lumières, lasers, fumée, danse à illusion), les vocalises — exemplaire mimétisme de Tevin Campbell — et l’attitude exubérante détournent les mises en scène du Roi de la Pop. Dès lors que l’emblématique chanteur est inséré dans le récit sous la forme d’une caricature, c’est toute sa symbolique qui va s’y diluer. Si la métamorphose façon loup-garou est un écho au clip de Thriller, jugulant toute l’allégorie adolescente contenue dans la vidéo originelle en métaphorisant l’angoissante puberté de Max (son corps change et lui devient étranger), c’est l’exploration des méandres de la paternité qui confère au film sa dimension de fable jacksonienne. Ni enfant ni père tout à fait, Dingo synthétise l’ambivalence du King of Pop, configurant Dingo et Max en chronique curieuse, au sein de laquelle l’enfance sera tour à tour illusoire (le gosse n’est pas celui que l’on croit), cruelle (trahisons et agressivité) et spleenesque. Un spleen prodiguant aux séquences de nuit leur qualité émotionnelle, intermèdes éclairés par la lumière de la lune, celle-là même qui attribue au moonwalk son nom imagé.

Tout au long de sa vie Michael Jackson n’a cessé de parler du deuil — celui d’une enfance qu’il n’a jamais vécue, insistant sur la quête d’un foyer qu’il n’aurait pas connu. Un fantasme tendance « there’s no place like home », obsession confirmée par sa prestation dans The Wiz, révision musicale du Magicien d’Oz. Le lendemain de sa mort, le Los Angeles Times nous rappelait ces quelques paroles émises à son sujet : « c’était un enfant étrange, une âme ancienne dans un corps de petit garçon ». Le duo dichotomique Dingo/Max, deux faces d’une même pièce, incarne cette combinaison entre l’ancien (l’archaïsme du classique Disney) et le jeune (rap culture, skate et tendances). Le but du film ? Dépeindre Goofy par-delà ses « Yaaaaaaa-hoo-hoo-hoo-hooey! », « gawrsh! » et autres « ah-hyuck! », « Derrière le masque », pour paraphraser le hit de cet autre instigateur de mimiques sonores qu’est M.J., dont le tendancieux « hee hee » est resté dans la légende. Or, humaniser Dingo, c’est le jacksoniser, et ainsi le déformer d’autant plus. Effectivement, dès la mention de Powerline, le visage du toon sera la toile de toutes les transfigurations. Si c’est par leur visage, édifié en logo pour générique d’ouverture, que les créatures Disney de l’âge d’or se définissent, si c’est la face de Donald ou de Mickey que l’enfant voit en premier lorsque le cartoon est lancé, il s’agit surtout là d’un jeu avec l’image populaire du King of Pop, dont la transformation faciale tant décriée s’opéra dès 1987. L’encombrante torgnole de « junkie du cosmétique » de Jackson d’une part, l’énorme truffe, les deux dents carrées et les longues oreilles de Dingo d’autre part, et, au centre, cette impossibilité de fuir le personnage que l’on s’est soi-même construit. Face écrasée par la tristesse, l’appréhension et la fatigue, air pensif, nostalgique ou horrifié, associé à la défiguration de Max au début du film, le visage de Dingo, creusé, malaxé, raconte une histoire, celle d’un « coming of age » dont le véritable protagoniste est l’adulte. L’épiderme « black » d’un Powerline, lequel n’est finalement rien d’autre que son décalque médiatique, sorte de Dingo irréel et dépourvu de matière, appuie cet effet miroir entre deux « freaks » de la pop culture. Deux symboles adulés et contestés, puisque jugés immatures, excentriques, « retardés ». En évoquant l’esprit de Michael Jackson, Dingo et Max en fait le décalque contemporain de Walt Disney et de son fameux discours : « Le véritable malheur en ce monde, c’est que les enfants finissent par grandir. Ils oublient alors ce que cela fait d’avoir douze ans » (Jeff Kurti, Walt Disney World: Then, Now, & Forever, 2008).

Si le langage du corps relie Michael Jackson et Goofy, les mouvements de Dingo et Michael empruntant tous deux à l’art burlesque de Fred Astaire et à l’imaginaire du muet en règle générale (le mime Marceau pour Michael, le cinéma slapstick pour Dingo), c’est la maladie d’enfance qui fait office d’union symbolique. Lors d’un entretien qu’il accorda en 1993 à Oprah Winfrey, l’aérien danseur confessa : « Enfant, j’ai grandi dans un monde d’adultes, celui des night-clubs, j’ai vu des stripteaseuses retirer leurs vêtements à l’âge de huit ans [...] aujourd’hui, si vous vous rendez chez moi, vous y verrez des animaux, des éléphants, des girafes, des lions, des tigres, des ours, des serpents. Car je n’ai jamais possédé une seule de ces merveilleuses choses quand j’étais enfant ». En s’adressant à une nouvelle audience, celle du clip vidéo, Disney s’empare d’un mythe moderne (Michael Jackson) afin d’actualiser une vieillerie (Dingo) et par-là même la (re)définir. Bien plus naïf et maladroit que Max, Dingo inverse les rapports père/fils et vit son enfance à rebours. Lorsque son fiston voit sa truffe tachée de soupe à la tomate, le père semble se reconnaître en cette maladresse canine, signe distinctif qui le marginalise, l’éloigne un peu plus des « gens normaux ». L’un est l’enfant en quête d’émancipation, l’autre ce que les anglo-saxons intitulent le « kiddult », enfant-adulte pathologique, en mal d’évolution, résumé par cet adage de James Matthew Barrie : « All the children, except one, grow up ». Goofy, benêt chapeauté issu de Disneyland, souhaite attiser la flamme de l’enfance, ce pourquoi Michael Jackson a créé Neverland, car « l’imagination n’a pas d’âge, les rêves sont éternels » (dixit Walt Disney). Finalement, le toon et l’artiste pop partagent la même audience, à laquelle ils feront face sur scène, se dandinant énergiquement pour espérer résoudre leurs soucis personnels — la danse de Goofy, tiraillé entre deux âges, résumant la carrière de Jackson. Ce public, c’est ce que le balourd Peter Pete (Pat Hibulaire en français) dans Dingo et Max intitule in texto la génération « musique télé vidéo » (MTV) tout en pataugeant dans son jacuzzi. « Peter Pete », autre indice surlignant le voisinage entre Dingo et Max et Peter Pan, participe au récit édificateur ayant donné lieu à la définition d’un syndrome, syndrome que la conscience populaire associe naturellement à Michael Jackson.

“Before you judge me, try hard to love me / Look within your heart then ask / Have you seen my childhood?” (Michael Jackson — Childhood — )

Dans Captain Eo (1986), l’attraction Disney World mettant en scène l’artiste polymorphe, produite par George Lucas et réalisée par Francis Ford Coppola, la vedette côtoyant Michael Jackson n’était autre qu’un avatar de la reine Alien. Un personnage de mère, déclinaison parentale aussi aberrante en soi que peut l’être le père Dingo, pourvu de sa grotesque truffe. Le simili xénomorphe a pour nom Supreme Leader, chef de famille dont la mouvance se voit ponctuée d’un morceau significatif du roi Jackson, baptisé Another Part of Me. Dans Dingo & Max également, le père face au fils, plus qu’un membre de la famille, est une « autre partie de soi même », aboutissant au morceau fusionnel Eye to Eye. Les quatre vérités entre le papa et le fiston seront prononcées lors d’un va-et-vient aquatique, qui a tout du conflit identitaire. « Je ne suis plus un enfant, je veux vivre ma vie » / « oui, mais moi je voulais en faire partie » assène Goofy, tandis qu’en une chorégraphie prononcée, les corps des deux personnages se balancent l’un vers l’autre, s’associant pour mieux s’opposer dans l’espace. Tout au long de ces soixante quinze minutes se creuse de la même manière une dichotomie entre l’art de l’enfance — nostalgie du Dingo d’antan auxquels participent les nombreux clins d’oeil aux cartoons Goofy des années cinquante — et la nécessité de grandir. Or, faire mûrir Dingo reviendrait à nier ce qui le caractérise depuis sa création en 1932. En proposant un bildungsroman (roman d’apprentissage) bogué de l’intérieur, celui de l’adulte dont l’éducation est inenvisageable, Disney revendique l’usage qu’a fait Michael Jackson de la pop music : sa redéfinition comme forme de psychanalyse moderne. « On m'a volé mon enfance. Et quel que soit le prix, ne pourrai jamais recréer cette partie de ma vie. Mais aujourd’hui, quand je fais de la musique, j’ai l’impression d’être un instrument de la nature ». Lorsque Michael Jackson prononce ce discours à la cérémonie des Grammy Awards de 1993, la pop culture s’est confinée dans la cabinet d’un psychologue. Il devient alors logique qu’en réaction, l’union la plus évidente entre cette culture populaire et l’enfance, à savoir l’industrie Disney, se complexifie à l’unisson en proposant un long métrage dont la note d’intention semble incessamment se distordre entre passé, présent et futur. Et c’est en 1995 que sort le dernier album du roi de la pop, intitulé… History: Past, Present and Future.

“What the hell is Goofy?”

Lors de sa sortie en salles, Dingo et Max était introduit par Mickey perd la tête, court métrage fou au sein duquel s’excite le Doppelganger de l’emblématique souris, soit un Diable aux grandes oreilles. Une manière de « teaser » la duplicité au coeur du long métrage qui lui succède : après Mickey, c’est Dingo qui fera l’objet de l’exercice de style schizophrène. En conciliant émotions paternalistes et animalité primitive (d’où l’idée de conférer une importance dramaturgique au Yéti), en faisant du corps de Dingo un ressort comique et un moule tragique — lorsque celui-ci découvre que son fils le considère comme un « goofy » — il s’agit d’attribuer au personnage le mot qui lui convient le mieux : celui de mutation. En 2009, Gérard Lefort s’escrimait dans Libération à définir Michael Jackson : « Ce n’est pas un extraterrestre, ce n’est pas un monstre ». Non, Michael Jackson est un « mutant ». Source directe d’identification pour le public et humain déformé, entre le bigger than life et le laissé-pour-compte, Goofy est un « mutant » lui aussi. Ultime pitrerie, la dernière scène lui met la tête à l’envers, renvoi soudain à la dimension peau de banane du personnage, sorte de rassurant « I want you back » à la Disney. Mais le « crétin » a bien changé et son visage nous est apparu sous un jour nouveau. « What the hell is Goofy? ». Goofy est un hybride tour à tour différent et semblable, un « mutoon » dont Dingo et Max est l’ode. Le définir de manière univalente, c’est le trahir. Le confronter à Michael Jackson, c’est le comprendre. Jean Baudrillard affirmait qu’avec son Black or White au retentissement mondial, ses choix chirurgicaux et ses particularités plastiques, la star de la pop était parvenue à créer « une race pour en finir avec les races, réconcilier toutes les contradictions ». A l’identique, Dingo nous « libère de l’idée de race » en perpétuant au fil des époques cette ambivalence anamorphique qui lui confère toute son âme, entre le canidé et l’humain, ni tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre. Et comme souvent au fil des standards de Jackson, ce mariage des contraires prend la forme d’une love story poignante, soit le « je t’aime, moi non plus » distendu entre un père et son fils, en face duquel l’amourette juvénile passera rapidement au second plan.

Sur la route

Et Stand By Me dans tout cela ? La solution est au bout de la route.

Dingo et Max est un remake de l’hilarant court métrage Two Weeks Vacation (Dingo en vacances, 1952). En 1995, le pitre Goofy s’emmêle les pinceaux dans le même decorum, à savoir cette Amérique désertique dont l’histoire se raconte au fil des routes sinueuses, des vallées de la mort et des motels. Mais l’american way of life des années cinquante est bel et bien mort. La tristesse traversant Dingo et Max est plus proche du zeitgest 90’s, témoignant, au-delà de l’ambivalence jacksonienne, d’une remise en question identitaire typiquement grunge. Élément fort de la dramaturgie, l’objet de la discorde est une simple carte des États-Unis, trafiquée par Max, faisant tourner en bourrique son père. Découvrant le pot aux roses, Dingo tend la carte à son fils et l’implore : « À toi de jouer navigateur. Regarde ma carte et indique-moi ma route. Quelle est ma route, Max ? ». S’esquisse ici la quête de sens propre au road movie, genre cinématographique au sein duquel l’égarement géographique est l’évidente excroissance de la perdition mentale. Dingo fait fausse route (littéralement) tandis que sa personnalité se voit altérée au fil des kilomètres, passant du joyeux drille au quadra introspectif. En ce fin fond d’Ouest, paysage vertigineux dont la profondeur intensifie le sentiment de tristesse existentielle, père et fils se déchireront pour finalement mieux se réconcilier. Déroute mélancolique qui en ces instants méditatifs nous présente une route sans fin, film de la remise en question (Dingo est-il si amusant ?) introduisant en son sein l’archétype du fils marginalisé, porte parole d’une génération rebelle souhaitant tuer le père — à savoir la génération « MTV », aussi appelée « Génération X »… point après point, il semble que Dingo & Max détourne une oeuvre acclamée par la critique internationale quelques années plus tôt : My Own Private Idaho. Un teen movie dont la vedette a pour nom… River Phoenix, soit l’un des jeunes orateurs de l’exégèse initiale : « What the hell is Goofy? »...

Au milieu de Dingo et Max coule cette « rivière ». Héritant de l’interrogation théorique de Stand By Me, le long métrage de Kevin Lima y répond par un voyage. Et à travers la cartographie Disney planent, comme dans une tragédie de Shakespeare, les spectres de deux icônes tragiques : Michael Jackson et River Phoenix.

Clément ARBRUN