Kubrick Legacy

Vingt ans après Eyes Wide Shut et la mort soudaine de Stanley Kubrick, comment son génie, à la fois reconnu et méconnu, a-t-il imprégné notre façon de voir les films, et tout particulièrement les siens ?

Vingt ans après Eyes Wide Shut et la mort soudaine de Stanley Kubrick, comment son génie, à la fois reconnu et méconnu, a-t-il imprégné notre façon de voir les films, et tout particulièrement les siens ?

« Perfectionniste », « obsessionnel », « pessimiste », « reclus »… Lorsque le monde apprend la mort de Stanley Kubrick en mars 1999, les rubriques nécrologiques se parent de tous les qualificatifs qui ont depuis longtemps construit le mythe du cinéaste, considéré comme un « génie officiel » sur ses vingt dernières années. Et sans même s’en rendre compte, des centaines de nécrologies vont perpétuer l’image d’un talent élitiste, isolé dans une tour d’ivoire ; une sorte de démiurge dont la puissance intellectuelle serait à jamais inaccessible aux plus humbles.

Pour avoir érigé autour de son œuvre de hautes barrières intimidantes, une bonne partie des médias en viennent à oublier qu’ils n’ont jamais vraiment aimé son cinéma, mais qu’ils l’ont surtout craint ! Un retour exhaustif sur l’accueil critique de chacun de ses films suffirait à démontrer à quel point le cinéaste a régulièrement livré ce que le chroniqueur déteste le plus, à savoir un objet qu’il sait d’avance ne pas pouvoir « maîtriser ».

Aussi, la muséification précoce de Kubrick, entouré de vitres effrayantes qui imposent la distance, a certainement contribué à lui aliéner tout un public qui aurait pu être sensible à son œuvre et que l’artiste appelait de ses vœux. L’effroyable embarras qui a présidé à la sortie d’Artificial Intelligence (2001) de Steven Spielberg résulte de cette duperie sociologique qui rendait impossible la rencontre entre cet artiste de Musée (comprendre « à contempler de loin ») et celui qui était encore soupçonné d’être un artisan de supermarché (comprendre « accessible à tous »). Et qu’importe si les deux artistes avaient développé conjointement ce projet, en décidant de se reconnaître l’un dans l’autre.

Razzia

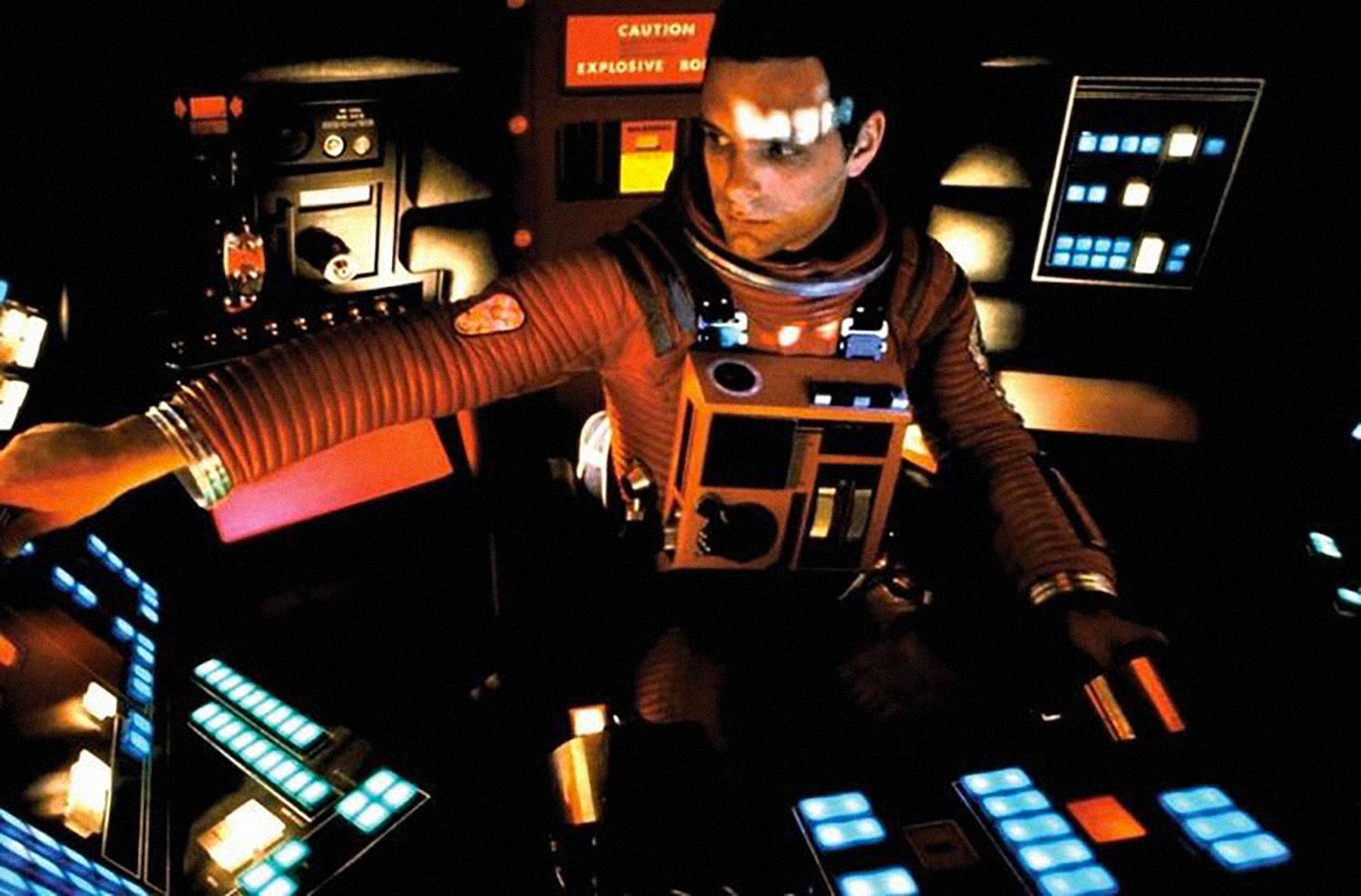

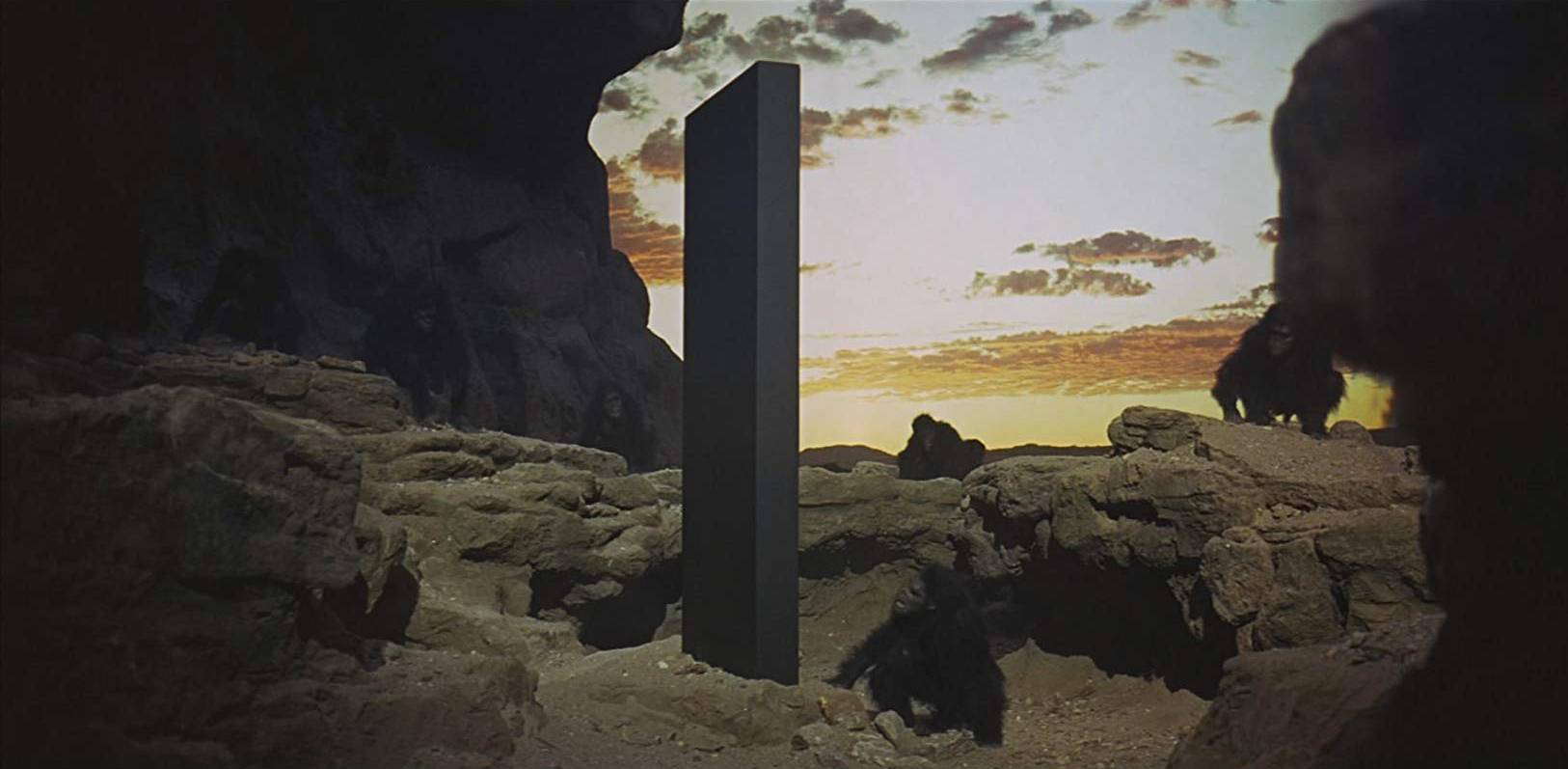

Cette difficulté à reconnaître l’héritage kubrickien dans le cinéma de Spielberg en dit long sur le malentendu qui entoure cet adjectif : « kubrickien ». Car au même titre que pour l’adjectif « hitchcockien », il regroupe plus souvent une série de gimmicks, de visuels-clé, d’emprunts forcés ou, au mieux, de simples hommages. Ainsi, l’un des tout premiers hommages à Kubrick est français. On le trouve dès 1963 dans Mélodie en sous-sol. Henri Verneuil y conclut son admirable film de hold-up par une longue séquence au bord d’une piscine qui reprend, sous forme lyrique, le final coup de poing sur la piste d’aéroport de L’Ultime Razzia (1956). L’hommage est alors essentiellement thématique. Et même si la Nouvelle vague anglaise des années soixante va discrètement reprendre des gimmicks visuels déjà aperçus dans Le Baiser du tueur (1955), l’influence visuelle de Kubrick prendra un tour nettement plus remarqué au lendemain de 2001, l'Odyssée de l'espace (1968) puis de Barry Lyndon (1975). Dans l’espoir d’atteindre la qualité hypnotique des deux films, beaucoup emprunteront à 2001 ses longs plans fixes sur un point de fuite central avec des jeux de symétrie. Et presque tous les films en costumes, post-Barry Lyndon, emprunteront sa captation photographique du XVIIIème siècle, incorrectement perçue comme « réaliste ».

Dans les deux cas, l’intention initiale de Kubrick, sa façon d’accorder l’esthétique au thème profond de ses films, sera négligée par les copieurs zélés. Dans 2001, les perspectives florentines, à la Filippo Brunelleschi, découlaient de la pensée humaniste et platonicienne qui charpente le film. Et Barry Lyndon ne cherchait pas à reconstituer le XVIIIème siècle mais à retrouver, via sa tradition picturale, la vision idéalisée d’eux-mêmes qu’entretenaient ceux qui l’ont vécu. L’un des rares films à avoir respecté cette démarche est La Chair et le sang (1985) de Paul Verhoeven où la photographie phénoménale de Jan de Bont, dans le pur héritage baroque et flamand, nous aidait à saisir le bouleversement des mentalités qui a nourri le chaos du XVIème siècle.

Au-delà des mimétismes systématiques auxquels a pu s’adonner Paul Thomas Anderson (notamment sur There Will Be Blood), au-delà des hommages et des clins d’œil (dont ceux de la série Les Simpsons qui semble avoir fait de Kubrick son parodié fétiche), ceux qui ont prolongé l’héritage kubrickien l’ont plus fait à travers leurs méthodes de travail, méthodes qui, immanquablement, réveillent les thématiques kubrickiennes (dès lors que l’on accepte que la forme et le fond sont indissociables au cinéma). On l’a vu chez les frères Coen dès Miller’s Crossing (1990), où le choix du contemplatif déroutant et de l’extrême précision chorégraphique servaient idéalement la dimension « jeu d’échecs philosophique » de l’œuvre. On a vu l’héritage psychédélique de 2001 et d’Orange mécanique poindre dans la technicité d’Irréversible (2002) chez Gaspar Noé et devenir explicite sur Enter the Void (2010). Enfin Christopher Nolan, manifestement soucieux de s’inscrire comme légataire du Maître, a exploité tous les ressorts de la mécanique cérébrale de ses récits, même si le caractère démonstratif et spéculatif de sa mise en scène contraste avec la pure suggestion opérative de son idole.

Les yeux grands ouverts

Dans l’emploi parfois (souvent ?) abusif du terme « kubrickien » chez la critique, on reconnaît aussi et surtout une éternelle difficulté à considérer l’ingénierie, l’aspect technique, comme un élément central de l’Histoire de l’Art (quand bien même l’étymologie du mot « Art » renvoie précisément à la technique). Même si toutes les biographies insistent sur les années de recherche et de développement de l’artiste, ses rapports avec la NASA, son intérêt pour tous les nouveaux formats ; même si elles rappellent sa carrière de photographe et sa connaissance parfaite des subtilités photochimiques, un réflexe inconscient empêche d’associer naturellement Kubrick aux cinéastes qui se sont hissés à son niveau d’expertise technologique. Ainsi, beaucoup seraient choqués que l’on puisse considérer James Cameron comme un cinéaste infiniment plus « kubrickien » que ne l’est Chris Nolan, par exemple. Pourtant, dès la fin des années quatre-vingt, le critique français François Cognard, invité sur le plateau d’Abyss, osait comparer ces deux artistes que la presse d’alors situait aux antipodes : obsession, compulsion, précision, besoin impérieux de construire les outils nécessaires à l’obtention d’images impossibles. Du cinéma d’ingénieur visant à conquérir les territoires inexplorés de l’image en mouvement.

Ce n’est donc pas un hasard si, à la sortie du Jurassic Park de Spielberg en 1993, les gazettes de cinéma se firent l’écho de deux nouveaux projets aussitôt communiqués à la presse, à savoir Artificial Intelligence par Kubrick et Avatar par James Cameron.

Oui, Kubrick appartient pleinement à ce cercle en réalité très fermé de cinéastes-ingénieurs. Le grand joueur d’échecs et grand photographe a amené au 7ème art sa propre approche du monde de l’image, de façon méticuleuse, patiente et techniquement pointue, conscient que dans ce travail obsessionnel du moindre détail se trouvait la source « magique » qui allait véritablement libérer l’énergie singulière du film, s’inscrire profondément dans l’esprit du spectateur au-delà de ce qu’il peut rationaliser sur l’instant. On retrouve en grande partie cette approche chez un cinéaste comme David Fincher.

2000, l’odyssée

L’héritage du cinéma de Kubrick dans les méthodes et les approches d’autres créateurs était donc déjà constaté et quantifiable avant sa disparition. Du côté cinéphile, à l’exception de rares experts que l’artiste semblait avoir lui-même choisis comme biographes (voir Michel Ciment), l’approche demeurait essentiellement monolithique. Comme on l’a vu plus haut, l’image de démiurge élitiste accolée à son nom a longtemps empêché de considérer ses efforts bien réels pour aller vers le grand public, pour s’adresser aux aspects de son intelligence que le cinéma dit intellectuel a tendance à parfaitement ignorer.

Or, la mort de l’artiste a coïncidé avec la période de grande démocratisation d’Internet qui a enfin permis de mesurer l’impact réel que ce dernier avait sur son public. Dès le milieu des années quatre-vingt-dix, les newsgroups tels que rec.arts.movies (qui allait devenir plus tard le site IMDB) démontraient une effusion particulière autour de cette œuvre. Et au tournant des années 2000, de blogs en forums, allait surgir une parole inédite, chaotique, contradictoire, n’hésitant jamais à mettre les pieds dans le plat. En 2000, l’ésotériste Jay Weidner ouvre la boîte de Pandore avec son texte « Alchemical Kubrick » dans lequel il raccorde les écrits de Fulcanelli sur l’architecture sacrée à la structure de 2001 l’Odyssée de l’espace. Partagé sur le site conspirationniste de Jeff Rense, le texte inaugure un mariage, encore aujourd’hui bien vivace, entre l’un des cinéastes les plus respectés par le monde académique et les écrits les plus vivement honnis. Si l’on rajoute à cela la notion de corruption et de sociétés secrètes au cœur de Eyes Wide Shut, les conflits autour de son montage ainsi que la mort soudaine de l’artiste avant la sortie du film, il apparaît rétrospectivement qu’une telle rencontre était inévitable.

Fol Amour

Pourtant, quoique l’on pense de ses errances (notamment lorsqu’il tente de plier la biographie de Kubrick à ses théories), Weidner aura eu le mérite de décomplexer, d’amener toute une communauté non cinéphile à l’exégèse cinématographique, en l’invitant à revoir les films image par image, à mieux comprendre la science photographique et l’art du montage, à percevoir comment ces images imprègnent notre conscience. Statistiques oblige, dans le flot ininterrompu de textes paranoïaques qui vont lui faire suite et décider de « lire » les films de Kubrick de telle ou telle façon, apparaîtront régulièrement quelques fulgurantes intuitions.

Cependant, l’alliance « Kubrick-conspiration » devient au fil des ans si prégnante que de nombreux analystes devront redoubler d’efforts pour ne pas être eux-mêmes assimilés à des théoriciens du complot. C’est le cas notamment de l’excellent Rob Ager dont les essais vidéo inquisiteurs révèlent une méticulosité obsessionnelle qui aurait sans doute ravi l’artiste. N’hésitant pas à voyager pour aller vérifier sur place la forme d’un accessoire et ainsi ne pas faire d’erreur d’interprétation, Rob Ager s’est offert le luxe d’un travail d’analyse sur la longue durée auxquels très peu de critiques peuvent prétendre. Et malgré tous ses efforts pour décrypter rationnellement le travail du cinéaste, il se voit pourtant contaminé par la paranoïa bel et bien réelle du génie qu’il ausculte, notamment au sujet des multiples niveaux de lecture de Shining (devenu certainement, avec Internet, le film de Kubrick le plus revu dans les moindres recoins). C’est également au sujet de Shining que le mystérieux Mstrmnd aura livré, sous anonymat, une des analyses de films les plus incroyablement déstabilisantes, mêlant symbolisme, neuropsychologie et chamanisme dans un ensemble effroyablement dense mais cohérent qui donne l’impression de toucher du doigt le « mystère Kubrick ».

Si Rob Ager et Mstrmnd ont refusé d’apparaître dans le documentaire Room 237 (2012), dédié à l’obsession d’Internet pour le film Shining, c’est pour ne pas être assimilés à une communauté souvent perçue comme zinzin. Cela est d’autant plus dommage que leur présence aurait permis au film de Rodney Ascher de s’équilibrer, et de démontrer comment, au-delà de la folie obsessionnelle, le cinéma de Kubrick avait révélé au fil des ans que son architecture complexe recelait, non pas forcément un « code », mais un langage que même le plus humble des spectateurs pouvait explorer à sa guise, à la hauteur d’une intelligence du regard dont il ne soupçonne pas toujours l’existence.

Ce que l’effusion délirante d’Internet a apporté à l’héritage de Kubrick, c’est l’idée que les grands films, au même titre que les grands tableaux, ne sont pas faits pour être vus mais pour être regardés, n’ont pas vocation à rester une projection sur la toile mais à imprimer nos consciences. À l’heure où l’offre d’images en mouvement excède nos capacités d’assimilation et nous invite à rester à la surface pour protéger nos facultés cognitives, on ne pouvait imaginer une meilleure invitation à replonger dans l’œuvre du Maître.

Texte par Rafik Djoumi

Article paru dans le Rockyrama n°22 - Mars 2019 : Que reste-t-il de Kubrick.

Quelques exemplaires sont encore disponibles sur notre shop !