Making Movies : le cinéma selon Sidney Lumet

Sidney Lumet est un cas particulier – pas le seul bien sûr – dans la jeune histoire du cinéma : auteur d’au moins une quinzaine de films de toute première classe, il traîne pourtant encore aujourd’hui une peu flatteuse réputation de « cinéaste à la f

Sidney Lumet est un cas particulier – pas le seul bien sûr – dans la jeune histoire du cinéma : auteur d’au moins une quinzaine de films de toute première classe (sans compter quelques grands films méconnus ou mésestimés), il traîne pourtant encore aujourd’hui une peu flatteuse réputation de « cinéaste à la filmographie inégale ». Réalisateur pionnier du nouveau média que fut la télévision, il fit ses premières armes au cinéma à l’époque où Ford, Hitchcock ou Hawks étaient encore en activité – et réalisaient même quelques-uns de leurs films les plus aboutis – et a tourné l’un de ses derniers films avec en vedette la star bodybuildée de Fast and Furious – Vin Diesel, pas The Rock –, lui offrant au passage et de loin son meilleur rôle.

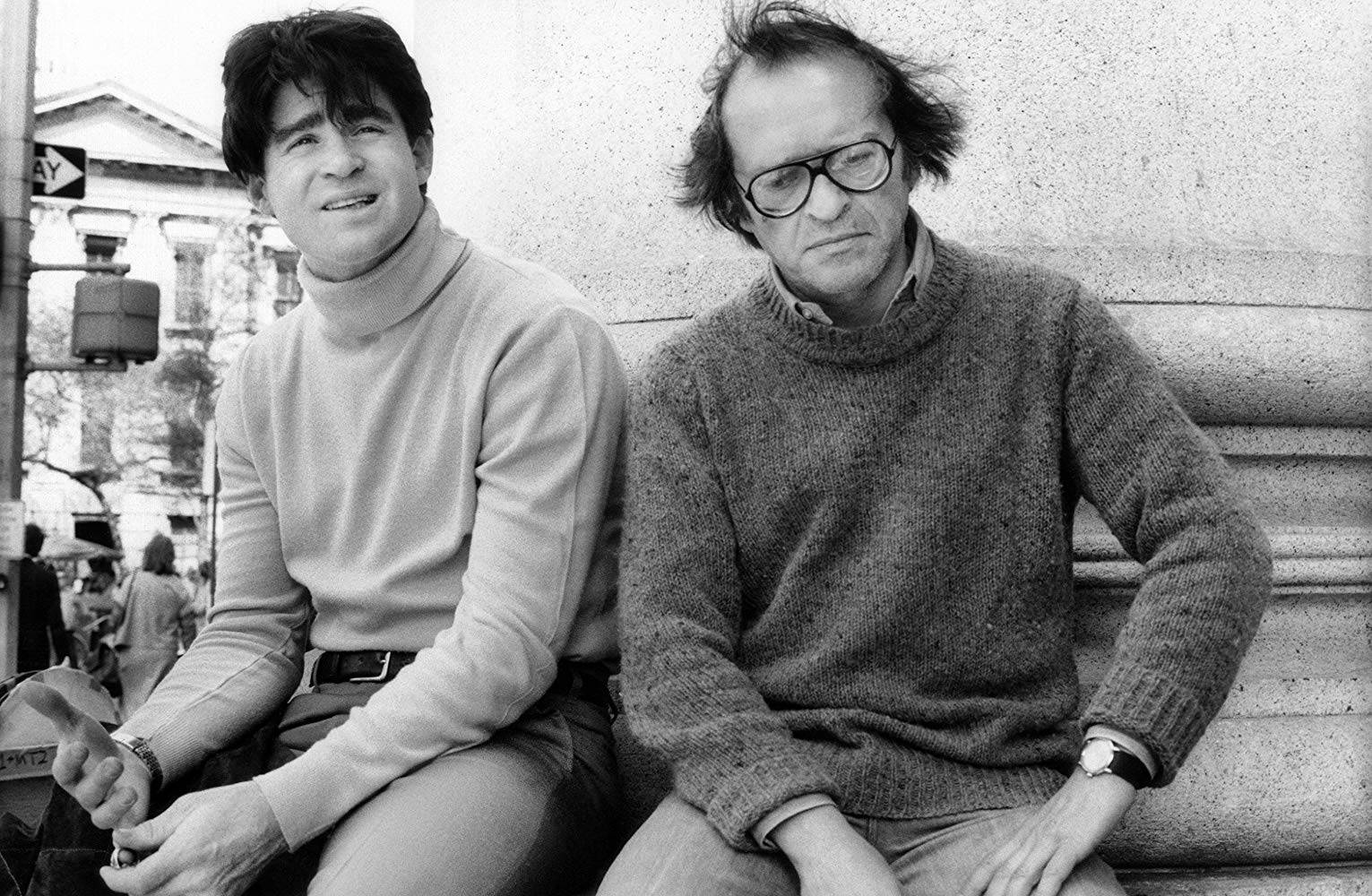

Lumet a donc connu la fin de l’âge d’or hollywoodien avant de traverser le Nouvel Hollywood tel un visiteur égaré, et n’a pas rechigné par la suite à tourner quelques péloches fleurant bon le pop-corn, tout cela sans jamais s’inscrire pleinement dans une mouvance ou un héritage déterminés. Bref, Lumet a suivi sa propre voie durant une carrière au cinéma qui s’étira précisément sur cinquante ans (1957-2007) et au crépuscule de laquelle il prit la peine d’écrire un ouvrage à mi-chemin entre le livre de recettes d’un grand chef enfin prêt à transmettre son savoir et le manuel de survie à destination des futurs cinéastes comme des plus chevronnés. Making Movies sortit en 1995 et fut en effet salué par ses pairs comme le livre définitif sur l’un des plus grands mystères du vingtième siècle : en quoi consiste la fabrication d’un film ? En France, où Lumet était poliment admiré pour quelques-uns de ses chefs-d’œuvre, le livre se fit attendre longtemps… jusqu’à ce que Charles Villalon, cinéphile de l’ombre et grand connaisseur du cinéma classique américain, en entreprenne la traduction et que Faire un film (son titre français, désormais) finisse par paraître en cette fin d’année 2016 aux éditions Capricci. Pour l’occasion nous avons conversé avec lui de la singularité du cinéma de Sidney Lumet et tenté de mieux comprendre une œuvre imposante et variée, et de ce fait trop souvent sous-estimée.

Aubry Salmon : Making Movies, ou plutôt Faire un film, sort donc enfin en français 20 ans après sa publication. Je pense qu’on peut tomber d’accord pour dire qu’il s’agit là d’un livre essentiel non seulement à la compréhension du processus de la fabrication d’un film, mais également pour appréhender l’évolution d’un art dont Lumet fut un témoin privilégié. D’où l’importance de ce livre et la nécessité qu’il soit enfin lisible en français et redécouvert par la même occasion, ou du moins plus largement découvert. Ce qui m’amène à te poser une première question : quelles sont les raisons qui t’ont poussé à traduire ce livre, toi qui n’es pas traducteur ? Faut-il y voir un acte critique au même titre que l’écriture d’une défense du cinéma de Lumet ou d’une analyse de son œuvre ?

Charles Villalon : Je ne parlerais pas d'acte critique stricto sensu, mais c'est vrai que c'était lié à mon rapport à la critique, si on admet qu'elle consiste moins à hiérarchiser les films en les notant qu'à discuter du sens des œuvres, de leur importance éventuelle, de ce qu'elles nous disent et avec quelle singularité elles le font. La haute estime que je porte à cette discipline souvent décriée (et Lumet ne fait pas exception sur ce point) me vient de la découverte, il y a dix ans de cela, d'une revue littéraire : L'Atelier du roman. Son fondateur, Lakis Proguidis, lui a donné ce nom parce que ce sont les romanciers eux-mêmes qui y engagent une réflexion sur l'art du roman et qu'ils nous font ainsi pénétrer dans leur atelier imaginaire – comme un peintre fait visiter son atelier physique. Et c'est ce qui me frappe dans le livre de Lumet, ce qui le rend unique en son genre : il nous ouvre les portes de son atelier de cinéaste. C'est ce geste qui fait de Faire un film un livre de cinéma indispensable. C'est sans doute la raison fondamentale qui m'a poussé à m'atteler à sa traduction, alors que je n'étais a priori guère fondé à le faire.

Il y a une raison plus prosaïque aussi. J'ai découvert le livre en 2009 et il a tout de suite été important pour moi. J'en ai souvent fait mention par la suite dans des discussions avec des amis cinéphiles. Lors d'un déjeuner généreusement arrosé, alors que je l'évoquais pour la énième fois, un ami m'a lancé ce défi : « Traduis-le, je pourrai le lire.» L'occasion était trop belle, j'ai relevé le gant. Revenu à la sobriété, il m'a bien fallu assumer ces fanfaronnades d'ivrognes...

AS : Je connais bien ce genre de déjeuner… mais revenons plutôt à notre affaire et plus particulièrement à ce qui fait la singularité de ce livre. Je me mets à la place d’un tout jeune cinéphile ou d’un étudiant en cinéma qui entendrait parler de ce livre écrit par un cinéaste récemment décédé et auteur de pas mal de classiques officiels – inutile de les citer – et j’imagine que cette jeune personne s’attendrait peut-être à lire les mémoires d’un vieil homme qui a connu enfant la crise de 29, a combattu pour la liberté pendant la Seconde Guerre et est devenu ensuite un grand cinéaste qui a illuminé (discrètement) de son talent la seconde moitié du vingtième siècle. Or, Lumet a fait le choix d’écrire un livre très précis, presque un manuel de mise en scène truffé bien sûr de souvenirs et d’anecdotes, mais qui au fond va à l’essentiel, à savoir « comment fait-on des films ? ». Que t’inspire ce choix ?

CV : C'est une hypothèse qui ne se fonde sur rien, mais je ne pense pas que Lumet ait jamais songé à écrire son autobiographie. Je le vois mal s'engager dans cet exercice. Pourtant, son parcours ne manque pas d'anecdotes propres à faire leur petit effet dans une autobiographie digne de ce nom. Il éclaire aussi à plus d'un titre tout un pan de son œuvre et il ne sera pas inutile d'en dire quelques mots le moment venu. Mais pour en revenir au livre tel qu'il existe, j'imagine volontiers que l'impulsion qui a présidé à son écriture, plus encore que l'idée d'un manuel à l'usage des aspirants cinéastes, a été le désir de livrer une profession de foi, une déclaration d'amour à un métier, à son sens profond et aux savoir-faire qu'il implique. Il y a un très beau passage dans le livre où il décrit une journée de tournage dans ses moindres détails, depuis le moment du réveil jusqu'à la fin de la journée. Il écrit alors ceci :

« Le trajet jusqu'au studio est tranquille, sans histoire. Andrzej lit le journal, Burtt sommeille, j'étudie le scénario et je réfléchis. Le chauffeur sait que je ne veux ni conversation ni radio. Ce que nous faisons a un sens. Cela requiert de la concentration. »

C'est pour moi la phrase capitale du livre : « Ce que nous faisons à un sens. » Comment ce sens émerge-t-il, quels moyens sont mis en œuvre pour l'affiner, le préciser, voilà le sujet du livre. J'ai également dans l'idée que si Lumet l'a écrit en 1995, c'est aussi parce qu'il constatait que le cinéma « sombrait avec régularité comme un pied dans la boue » comme il le dit plaisamment. Les années 1990 consacrent l'ère du blockbuster, du divertissement consommable, moins digeste qu'indigent, avec les adolescents comme cœur de cible. C'est aussi une époque où commence à régner le second degré, où une position de recul ne fait plus place à l'ironie ou à la réflexion mais au cynisme. Face à cette mutation progressive, le livre de Lumet, au fond, dit une chose essentielle : un film est ce qu'il est pour de très bonnes raisons, qu'il convient d'étudier avec attention. J'aime beaucoup, à ce sujet, la citation de Roger Ebert qui se trouve sur la couverture de l'édition américaine :

« Inestimable... Des cinéphiles me demandent parfois s'il existe un livre grâce auquel ils pourraient en apprendre davantage sur la façon dont se font les films et sur les détails auxquels il convient d'être attentif en les regardant. Un tel livre existe désormais. »

Savoir regarder, savoir quoi regarder, se défaire de certains poncifs critiques, je crois que c'est un des buts du livre également. En un certain sens, il s'agirait de redonner les films aux spectateurs, en insistant sur le sens des choix de mises en scène qui crée le sens du film. De donner à ceux-ci de quoi aiguiser leur regard, et donc d'être plus exigeants. Ce qui rejoindrait l'idée d'un livre écrit en réaction à un net déclin du cinéma populaire et de son patent déficit de sens. C'est une raison supplémentaire qui m'a poussé à me lancer dans cette traduction. Le constat que fait Lumet sur l'état de l'industrie du cinéma au mitan des années 1990, notamment dans son dernier chapitre sur le fonctionnement des studios, est plus que jamais d'actualité. Les hypothèses railleuses qu'il élabore sur la possible aggravation du phénomène sont presque toutes avérées vingt ans plus tard ! Chesterton, avec son sens de la formule si caractéristique auquel je ne rendrais pas justice ici, disait qu'un pamphlet réussi perdait rapidement de son intérêt, car son à-propos diminuait à mesure que la crise qu'il prenait pour sujet s'éloignait dans le temps. Mais les crises modernes sont pérennes, les livres qui en traitent peuvent connaître la postérité.

AS : Tu parles de la dimension quasi-prospectiviste de Making Movies, mais cela n’empêche pas Lumet de commenter largement l’évolution du cinéma entre ses débuts dans les années cinquante et le moment où il écrit le livre, bien au contraire !

CV : Oui, l'évolution de l'aspect technique en tout cas, car il s'attarde assez peu sur le fonctionnement des studios, l'évolution du système de production, etc. Mais il est vrai qu'au-delà des deux aspects déjà évoqués, à savoir le manuel pratique et la profession de foi, ce livre comprend un troisième intérêt qui s'est révélé avec le temps : l'histoire de la technique du cinéma. Dans le chapitre sur la direction artistique et les costumes, Lumet écrit : « Parler de la direction artistique dans les films en noir et blanc, c'est parler d'une discipline qui n'existe plus. » On pourrait étendre cette remarque à la plupart des sujets qu'il traite du point de vue technique. Étalonner un film en argentique est une pratique disparue. Tout comme monter un film sur pellicule ou éclairer une scène pour une seule caméra. Si la pratique de l'étalonnage n'intéresse a priori que les étalonneurs, d'autres révolutions techniques ont un impact direct sur le lien qui unit ces techniques à la dramaturgie... Avec les caméras numériques par exemple, les plans ne sont plus limités aux onze minutes de pellicule que contient le magasin. Leur taille, très inférieure à celle des caméras argentiques, fait qu'elles prennent moins de place dans le champ et permet ainsi l'utilisation de plusieurs caméras sur une seule prise. Lumet, qui a travaillé en numérique sur ces deux derniers longs-métrages, retrouvait avec cette façon de tourner l'expérience de la télévision en direct, par laquelle il a commencé sa carrière. Il y regagnait une forme de spontanéité. Il est désormais possible de capter lors de la même prise la prestation simultanée de deux acteurs (alors qu'en 1957, les plans où Fonda et Lee J. Cobb se donnaient la réplique étaient tournés à sept jours d'intervalle). Lumet parle aussi dans son livre des restrictions sur la lumière et le contraste imposées par la nature chimique de l'émulsion de la pellicule. Aujourd'hui, les caméras numériques acceptent les plus petits comme les plus grands contrastes au sein d'une même image. Il n'y a pour ainsi dire plus de limite minimale à la quantité de lumière pour obtenir une exposition.

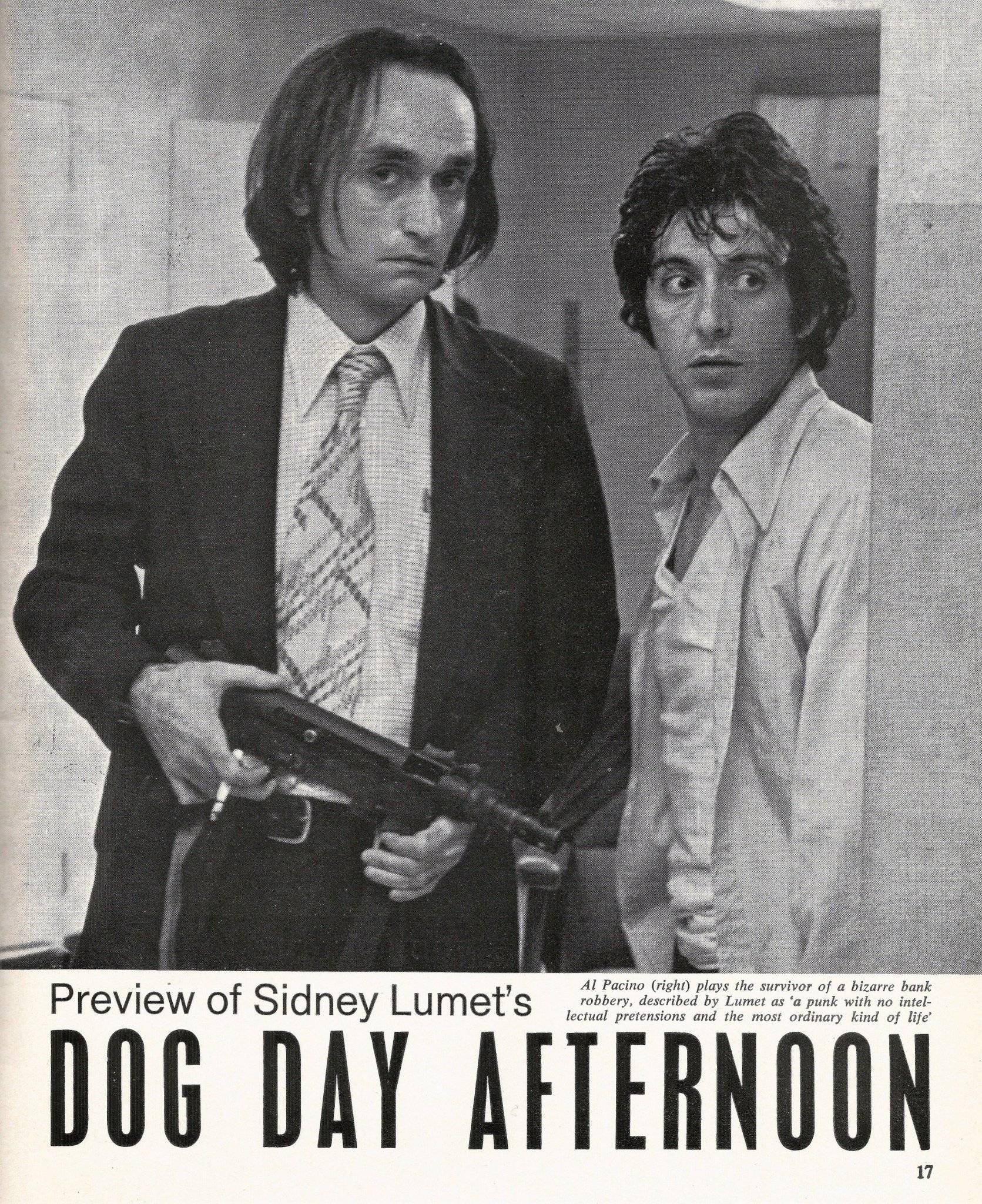

AS : Tu évoques l’importance de la révolution numérique dans le travail avec les acteurs, arrêtons-nous peut-être un instant sur Lumet, le directeur d’acteur ; sans doute la part de son travail pour laquelle il a été le plus reconnu. Que ce soit avec Connery, qui pour Lumet écorna son image d'éternel James Bond avec des rôles à contre-emploi dans The Offence, Le Dossier Anderson ou The Hill, avec Mason, sans doute le plus grand acteur du monde, qui livre cette performance incroyable dans ce film pour le moins bancal qu'est Les Yeux de Satan, ou avec Pacino qui n'a pas attendu Lumet pour briller dans les années soixante-dix, mais qui dans Serpico et Un Après-midi de chien dépasse sa condition d’ancien élève de l'Actors Studio pour atteindre la pureté du jeu et des émotions, Lumet a fait briller les plus grands. Mais cela ne l’a pas empêché à l’opposé d’offrir de grands rôles à des acteurs qui n'ont pas vraiment brillé ailleurs que dans ses films. Je pense à Timothy Hutton, Treat Williams, Vin Diesel ou même River Phoenix qui a été bon ailleurs et qui est mort avant de véritablement exploser, mais qui dans À bout de course est tout bonnement sensationnel. Il y a vraiment cette habileté chez Lumet à tirer le meilleur des grands ou des moins grands acteurs, à dépasser l'idée de grande performance pour se concentrer sur ce que l'acteur peut apporter au film.

CV : Je commencerai, si tu le permets, par te contredire sur un point : River Phoenix est encore plus grand il me semble dans le film de Gus Van Sant. Aurais-tu oublié la déclaration d'amour à Keanu Reeves tandis qu'ils campent tous deux dans le désert dans My Own Private Idaho ?

AS : Je dois confesser ne pas être dingue de ce film, ce qui ne m’empêche pas d’admirer d’autres films de Van Sant… mais nous nous égarons, là.

CV : Sans doute. Revenons alors à Pacino et Mason, à propos desquels je partage ton enthousiasme : le premier n'a à mes yeux jamais été meilleur que dans Un Après-midi de chien, et Mason offre en effet l'une des meilleurs performances de tous les temps, rien de moins, dans ce film par ailleurs assez faible, je te rejoins sur ce point, qu'est Les Yeux de Satan. Il est aussi formidable dans Le Verdict. C'est un fait, Lumet a su tirer le meilleur de ses acteurs. Il y a je crois une première raison très simple à cela – et ce sera l'occasion d'esquisser brièvement le parcours de Lumet : il a été acteur lui-même.

Le père de Sidney, Baruch Lumet, était un acteur qui jouait dans le théâtre yiddish new-yorkais. Et comme dans son quartier les enfants travaillaient dès le plus jeune âge, c'est tout naturellement que Lumet est allé travailler avec son père et est devenu acteur dès l'enfance. C'était un enfant acteur très populaire. Il est passé du théâtre yiddish à Broadway et a même eu un rôle au cinéma. Il jouait le petit frère de Sylvia Sidney, excusez du peu. À vrai dire il a même failli devenir l'enfant-star de la MGM. À la fin des années trente, Louis B. Mayer lui a proposé un contrat d'acteur sur sept ans. Le jeune Freddie Bartholomew était en fin de contrat et Mayer cherchait à faire pression sur les négociations en engageant un rival. Mais Baruch Lumet a pensé pouvoir faire monter indéfiniment les enchères et a refusé les offres successives. Finalement, avant que les Lumet aient accepté leur contrat, Bartholomew a signé celui qu'on lui proposait et le jeune Sidney est resté à New York. Il y a continué le théâtre et a commencé à fréquenter le Group Theatre, qu'il a intégré après la guerre. Quand il a exprimé des réserves sur leur méthode qui ne jurait que par l'interprétation réaliste, ce qui convenait au théâtre engagé des années trente mais pas à Shakespeare ni à la tragédie classique, qu'il voulait aussi pouvoir jouer, il s'est fait virer. Il a donc créé son propre atelier d'acteur. Et c'est pour coordonner leur travail que Lumet est devenu metteur en scène. En acteur dirigeant d'autres acteurs.

Ce qui explique peut-être le point que tu évoquais, le fait qu'il arrive à voir dans certains acteurs ce que personne d'autre n'a vu. Cela vient également du fait qu'il aime les acteurs. Ce n'est pas le cas de tous les cinéastes, loin s'en faut. Il admire leur travail et il en connaît par expérience la difficulté. Il veut donc donner aux acteurs des opportunités que personne ne leur donne, des rôles qu'on ne leur propose pas d'habitude. Celui d'un cambrioleur à Sean Connery qui sort tout juste de James Bond, en effet, mais aussi plus simplement celui d'un Irlandais à Andy Garcia, d'habitude cantonné aux rôles de Cubain ou d'Italien. Et il est à peu près certain que sans Lumet, nous n'aurions jamais su que Vin Diesel était un acteur...

AS : Je ne peux pas te laisser dire ça, on avait déjà pu voir Diesel dans le Soldat Ryan ! Par ailleurs, ce n’est pas un mauvais acteur de doublage – dans Le Géant de fer et Les Gardiens de la galaxie.

CV : Mea Culpa. Je ne me souvenais pas de lui dans le film de Spielberg, et je n'ai pas vu les deux autres... Un dernier mot tout de même sur ta remarque à propos des « grandes performances ». Cela tient au fait que Lumet accorde beaucoup d'importance à ce que tout le monde sur un tournage (comme d'ailleurs en pré et en post-production) « travaille à faire le même film » comme il le dit lui-même. Personne sur un Lumet n'est là pour faire montre de sa virtuosité, pas plus le chef opérateur que les acteurs, pas plus le compositeur que Lumet lui-même. Tout le monde se met au diapason des objectifs discutés en amont, et c'est le film, avant les individualités, qui en sort grandi.

AS : Tu parlais tout à l’heure de « redonner les films aux spectateurs », revenons à présent de ce côté-ci de l’écran. Quel fut ton premier contact de spectateur avec un film de Lumet et comment l’as-tu reçu ?

CV : La première image qui me marque, ou plutôt les deux premières images, sont celles d'Henry Fonda plantant un couteau dans une table sous le regard incrédule de onze comparses, et le même homme mimant la course ralentie d'une vieille femme boitant jusqu'à la fenêtre de son appartement. J'ai vu 12 hommes en colère adolescent, avec mon père. C'est assez étonnant car je n'ai pas dû voir plus de cinq films avec mon père dans toute ma vie, mais nous avons regardé celui-là tous les deux. Il me l'avait vanté tandis que nous attendions sa diffusion, c'est un souvenir très net. Je pense qu'à l'époque je devais tout juste commencer à m'intéresser au cinéma, et l'adolescent mal dégrossi que j'étais en fut fort impressionné, même si je ne me souciais pas du nom du réalisateur à cette époque. J'ai ensuite vu Serpico et Network, à la télévision, quand j'étais lycéen. Ces deux films m'avaient beaucoup plu, et je connaissais désormais son nom, mais je ne nourrissais pas encore d'admiration particulière pour Lumet. Il m'a fallu attendre la découverte de Jugez-moi coupable quelques années plus tard. Pour la première fois, je me passionnais pour un de ses films, avec un enthousiasme tout à fait personnel. Peu de temps après, j'ai emménagé à Paris où je suis devenu projectionniste. Le premier programme de la cinémathèque que j'ai eu entre les mains était celui de la rétrospective Lumet, qui finissait quand j'arrivais. Toutes les places pour la master class programmée quelques jours plus tard étaient déjà vendues. Mais ce même mois, le premier film que je monte en tant que projectionniste est 7h58 ce samedi-là, un film magnifique. C'est à partir de ce moment-là que je me penche sur l'œuvre et que j'achète ses films en DVD (le plus souvent des éditions bas de gamme vendues à bas prix sur Internet). En continuant à fouiller, je découvre Making Movies, qui me passionne, et j'essaie de tout voir.

AS : Il n’était pas si facile à ce moment-là de voir tous les Lumet – et à bien y réfléchir c’est encore le cas aujourd’hui. Bien sûr il a réalisé plus de films qu’un Kubrick ou qu’un Arthur Penn – pour citer deux cinéastes de sa génération – mais tout de même c’est à se demander si Lumet n’a pas été victime d’un abandon critique qui n’a pas vraiment encouragé les éditeurs français à se pencher sur son cas ?

CV : Oui, c'est vrai, j'ai dû naviguer entre les DVD américains et les téléchargements illégaux, sans finalement parvenir à tout voir. Arthur Penn, qui, comme tu le soulignais, n'a pourtant pas été particulièrement prolifique, connaissait le même sort à l'époque (je ne sais pas si la situation a changé depuis). C'est vrai aussi que Lumet a longtemps été considéré par la critique, non sans une certaine condescendance, comme un honnête faiseur d'Hollywood.

AS : Alors qu’il ne tourna qu’un seul film à Los Angeles : The Morning After, qui met en scène deux stars – Jane Fonda et Jeff Bridges – jouant des ratés, des laissés pour compte de Hollywood, justement…

CV : Tout à fait. Mais ça tient plus à son rapport à la ville qu'à l'industrie. Ses films sont bel et bien produits par les studios hollywoodiens et Lumet n'est pas un cinéaste anti-studios. Mais il préfère y mettre les pieds le moins souvent possible, c'est certain. Il ne manque jamais une occasion de dire tout le mal qu'il pense de Los Angeles, selon lui un désert culturel et industriel, un endroit où aucune personne civilisée ne voudrait vivre. Ce n'est pas tout à fait anecdotique car il explique qu'en tant que réalisateur, il a besoin d'être inspiré et nourri par d'autres arts, qu'il s'agit finalement d'une nécessité professionnelle de vivre dans une ville, New York en l’occurrence, dans laquelle il peut aller au théâtre ou à l'opéra... En ce qui concerne The Morning After, c'est vrai qu'il prend un malin plaisir à dépeindre à travers ces deux ratés le côté sinistre de la ville et à souligner, je cite, « son influence débilitante sur ceux qui y vivent... »

Pour en revenir au sort que lui a réservé la critique, je crois que ça tient à sa place particulière dans l'histoire du cinéma américain, le cul entre ces deux « assises » critiques que sont le Hollywood classique et le Nouvel Hollywood. Je me dis aussi que c'est une forme de modestie qui joue contre lui. Lumet fait de bons films, parfois de grands films, mais ne révolutionne pas les formes. Truffaut disait quelque chose comme « un bon cinéaste est celui qui a à la fois une vision du cinéma et une vision de son sujet. » Chez Lumet, c'est la vision du sujet qui prime. Sa vision du cinéma consiste justement à servir le sujet. Les critiques louent plus facilement les cinéastes chez qui la vision du cinéma prime. Comme Lumet le dit lui-même, ils aiment qu'un style soit visible. Lui au contraire, préfère que le style se ressente plus qu'il ne se remarque. Il ne fait pas partie de ces cinéastes qui cherchent à faire montre de leur virtuosité. Je n'irais pas aussi loin que lui sur le fait que les critiques ne savent pas voir, il y en a eu de bons, mais je crois quand même que cette tendance générale peut expliquer un peu cet oubli.

AS : À propos de style visible/invisible, qui pourrait, pour faire vite, servir de ligne de démarcation entre le cinéma classique et le moderne, on serait pourtant tenté de classer Lumet parmi les classiques, au risque peut-être de sous-évaluer l’importance de sa mise en scène – je lisais récemment dans un vieux Starfix une défense de Lumet qui commençait plutôt mal puisque l’auteur affirmait presque solennellement : « Lumet est l’un de ces cinéastes qui filme des scénarios… »

CV : Je ne sais pas trop ce que veut dire « filmer un scénario ». Je me souviens de Pialat qui critiquait cette tendance en disant quelque chose comme : « le réalisateur filme une voiture qui rentre dans une allée, mais tout ce que l'on voit, c'est la page de scénario : Extérieur/Jour. Untel rentre chez lui. » Je ne crois pas qu'on puisse décemment faire ce procès à Lumet. Il ne filme pas bêtement l'action. Il y a toujours une idée qui préside à l'élaboration du plan. Pour reprendre ta distinction classique/moderne, on pourrait en effet ranger Lumet du côté des classiques. La formule créée pour Hawks, « filmer à hauteur d'homme », peut s'appliquer à son cinéma. Il a souvent insisté sur le fait que la seule chose qui l'intéresse au cinéma, c'est le visage humain. Quand par exemple il adapte une pièce de théâtre et qu'on lui reproche çà et là de faire du théâtre filmé, voilà comment il s'en défend : pour lui, transformer une pièce en film ne consiste pas à multiplier les figurants et les décors somptueux, mais à approcher ses personnages plus qu'aucun metteur en scène de théâtre ne pourrait le faire, grâce à la caméra.

Comme il le dit lui-même et comme l'ont dit d'autres avant lui, la botte secrète du cinéma, ce n'est pas de pouvoir placer l'acteur sur une montagne, c'est de pouvoir montrer son visage en gros plan. C'est pourquoi, comme la plupart des réalisateurs de l'âge classique, il a vu d'un mauvais œil l'arrivée du Cinémascope. La formule qu'il utilise pour en nier l'utilité n'est pas loin de celle, restée célèbre, que Fritz Lang énonce dans Le Mépris (film d'ailleurs tourné en 2.35), quand il dit que le « Cinémascope n'est pas un format fait pour filmer les hommes, mais les serpents ou les enterrements ». « Tant que les êtres humains seront plus grands que gros », dit pour sa part Lumet à Peter Bogdanovich dans un entretien de 1960, « le Cinémascope n'aura aucun sens. » Et si les impératifs de l'industrie hollywoodienne ont fait qu'il a dû abandonner très tôt le vieux format 1.37, il s'est toutefois contenté de passer au 1.85 et n'a, sauf erreur, jamais tourné en Cinémascope.

D'ailleurs, pour en revenir à son talent de directeur d'acteur, ce besoin d'approcher au plus près le personnage, d'y voir même une spécificité du septième art, est une autre explication du phénomène. Pour lui, mettre en scène, c'est se rapprocher au plus près du personnage, nous le faire voir le plus complètement possible. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a souvent dit de lui qu'il était le cinéaste de l'homme seul face à la société, l'institution... Parce que quel que soit l'enjeu social ou politique de son récit, il se concentre toujours sur le personnage auquel cette histoire arrive. Il n'est jamais théorique.

AS : En effet, lorsqu'il s'attache à l'étude du système judiciaire – dans ce qu’on pourrait appeler son cycle de la justice – ce n'est pas sous l'angle de la justice comme principe moral (ou théorique, donc), mais plus prosaïquement du point de vue encore une fois du « héros » et de la question de son positionnement face à l'institution, face aux autres, face aux règles, au codes, etc.

CV : Oui tout à fait. Il dit lui-même qu'il n'a jamais pour but de faire passer un message, de délivrer une morale, mais seulement de raconter une histoire et de peindre des personnages. Avant d'ajouter : « Si je fais bien mon travail, la morale émergera d'elle-même. » C'est d'ailleurs un phénomène de plus en plus marqué au fur et à mesure de sa carrière il me semble. Dans son premier film, 12 hommes en colère, il y a tout de même un certain idéalisme à la Capra, où c'est un personnage exemplaire qui fait fonctionner l'idéal d'une institution. Avec ces douze jurés, on a plus affaire à des stéréotypes qu’à de réels personnages. Mais comme le remarquait Truffaut à la sortie du film « au lieu d'offrir douze spécimens sociaux, nous n'en voyons que six, représentés chacun deux fois … c'est ainsi que chaque caractère est nuancé par son presque semblable... ». Dès Serpico, deuxième film de cette série, Lumet s'intéresse à ce que l'on pourrait appeler faute d'un meilleur terme un cas de conscience. Le personnage a encore une dimension exemplaire, sans peur et sans reproche, mais son héroïsme n'emporte pas une immédiate adhésion. Comme le dit Lumet, « c'est parfois un tel emmerdeur.» Avec Le Prince de New York, on sent bien qu'il approfondit cette idée, les personnages sont plus complexes, plus ambigus. En un sens, il a fait Le Prince de New York « contre » Serpico. Le héros n'en est plus du tout un, la notion du bien et du mal n'est plus une idée théorique à appliquer mais bien souvent un dilemme qui torture et façonne le personnage principal. Ce n'est plus un principe qui s'illustre mais un processus en action, à perpétuellement redéfinir et reconsidérer. Ce système se complique encore avec Night Falls on Manhattan, qui fait la synthèse de deux grands thèmes de Lumet, avec d'un côté une analyse du système judiciaire américain et de l'autre le rapport à la filiation, avec cette histoire d'un père flic et d'un fils procureur qui se retrouvent opposés dans une affaire de corruption.

AS : Lumet a souvent été réduit à son engagement à gauche – avec le côté donneur de leçon que cela peut laisser supposer. Or, si je suis bien ton raisonnement, on peut plutôt voir chez lui de la mesure, de la tempérance, qui, a y regarder de plus près, ont irrigué son œuvre tout du long.

CV : Oui, je crois. Le caractère engagé de ses films est discutable, ou disons anecdotique, c'est plus un héritage familial qu'une obsession d'auteur. Son œuvre est parcourue de bien plus de questionnements que de certitudes. Lumet lui-même considérait que le thème principal de son œuvre peut se résumer par cette question qui revient dans presque tous ses films, à des niveaux tout à fait différents : comment parvenir à être juste ? On pourrait ajouter en prolongeant à peine ce constat : quel est le prix à payer pour être juste ? Je ne voudrais pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a deux épisodes de la vie de Lumet qu'il n'est peut-être pas inutile de raconter pour cerner ce que ce thème implique et pourquoi il l'a tant travaillé. Voici le premier.

Alors qu'il était en poste pendant la guerre en Asie du sud, il a été témoin d'une scène effroyable. Regardant par la fenêtre en gare de Calcutta, il aperçoit un G.I. attraper une fillette de douze ans qui attend sur le quai et la fait grimper dans son compartiment. Il reste interdit quelques instants et se décide à se lever pour savoir de quoi il retourne. Quand on lui ouvre la porte du compartiment, cinq soldats violent la fillette à tour de rôle tandis qu'un autre lui propose de payer pour se joindre à eux. Il n'a pas osé intervenir. C'est une honte qui ne l'a plus quitté, et il a longtemps cherché à comprendre la raison de son comportement, pourquoi la peur l'avait emporté sur la révolte. Il conclut que s'il a reculé devant la violence, c'est qu'il n'était pas prêt à mettre sa vie en jeu. Et que c'est un risque qu'il faut être capable de prendre si l'on veut à tout prix être juste. Voilà un dilemme personnel qui éclaire beaucoup l'intérêt qu'il a pu porter à certains de ses personnages. Ces flics en lutte contre le système bien sûr, mais aussi les époux Rosenberg dans Daniel et jusqu'à un certain point les parents de River Phoenix dans À bout de course.

Pour raconter l'autre épisode, on peut reprendre la biographie de Lumet où on l'a laissé plus haut, quand il devient metteur en scène pour son atelier d'acteurs. Ce petit groupe compte Yul Brynner, un grand ami de Lumet, qui est aussi réalisateur pour la télévision, à CBS, où il lui trouve une place de réalisateur de dramatiques diffusées en direct. En 1953, Lumet est convoqué devant le comité des activités anti-américaines. Voilà ce qui s'est passé. À CBS, un journaliste du nom d'Edward Murrow, qui dirige le département de l'information et qui est politiquement ancré à gauche, est dans le collimateur du sénateur McCarthy. Murrow contre-attaque en programmant une émission sur McCarthy. Par solidarité autant que par conviction personnelle, Lumet et certains de ses collègues décident de soutenir Murrow en mettant en scène dans la dramatique du soir le procès des sorcières de Salem, histoire à la résonance politique évidente. Le voilà donc convoqué. Pendant quelques jours, il se torture l'esprit. Que va-t-il faire ? Il n'a pas encore pris de décision quand il pousse la porte de la pièce où l'attendent les deux enquêteurs du comité. Et il se met à leur hurler des insanités. Un des types l'interrompt pour lui dire de se calmer, qu'ils se sont trompés de personne et qu'ils n'en ont pas après lui finalement. Il pourra donc poursuivre sa carrière.

On pense immédiatement à l'histoire de Kazan – à qui d'ailleurs Lumet ne jette pas la pierre, expliquant que tandis qu'il se rendait à la convocation, il ne trouvait rien de mieux à espérer que de se faire renverser par un camion pour ne pas se confronter à ce dilemme terrible. Comme Kazan, Lumet a fait de la dénonciation une figure importante de son cinéma. La différence fondamentale, c'est que chez Kazan, le caractère héroïque de la dénonciation est inscrit dans le scénario, tandis que Lumet insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'a jamais su ce qu'il pensait de Ciello et de Serpico avant que le film ne soit terminé. Il rejoue en quelque sort sur le terrain de la fiction les tiraillements dont il n'a connu au fond que le premier temps à l'occasion de ce dilemme avorté.

AS : Jugez-moi coupable apparaît en fin de compte comme une évidence ! Ce cycle de la justice qui s'était ouvert par un film idéaliste, presque naïf, se termine par une comédie dans laquelle Lumet aborde le procès telle une farce, comme si tout-ceci n'avait plus aucun sens, avec en filigrane toujours la question de la trahison, de la délation. Quelle évolution !

CV : Oui, c'est une formidable manière de boucler la boucle. Avec Jugez-moi coupable, on revient à l'idéal, mais c'est un idéal de gangster qui n'existe que dans la tête d'un naïf sympathique qui ne voit pas que règnent partout autour de lui le cynisme et le chacun pour soi. Vin Diesel y est un peu un double déformé d'Henry Fonda. C'est lui qui envers et contre tous parvient à retourner l'issue programmé d'un procès. Ce n'est plus le bon sens qui est inoculé, se propage et triomphe, mais une forme de folie. Et effectivement, le film n'est plus un drame mais une franche comédie.

AS : J’aime assez l’idée d’une filiation entre Henry Fonda et Vin Diesel ! Pour ma part, je vois un autre cousinage pas nécessairement antinomique avec le tien, un cousinage avec un autre Henry, fictionnel celui-ci ; je veux bien sûr parler de Henry Hill, le héros tragi-comique des Affranchis qui lui aussi rêvait d’être un gangster et finira au tribunal, où on lui demandera de trahir les siens... Scorsese qui nous conduit tout naturellement au Nouvel Hollywood, mouvement auquel Lumet a contribué prudemment, « un pied dedans, un pied dehors ». Comme toujours il reste inclassable.

CV : Il y a des points communs avec ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood oui, et des points de dissemblances. Ce qui le place d'emblée de plain-pied dans ce mouvement, c'est son pessimisme face aux institutions américaines. Les films américains des années soixante-dix sont très marqués par la désillusion née de la fin des années soixante, avec la guerre du Vietnam qui n'en finit pas, l'affaire Manson qui elle met fin au rêve hippie, le Watergate... On passe presque sans transition du happy end obligatoire à des critiques cinglantes du rêve américain. Or, par son origine, Lumet a depuis toujours cette vision critique sur l'état et les institutions. Il vient d'une famille pauvre, juive polonaise, très ancrée à gauche. Chez lui on ne parlait pas des rouges, mais de « l'union soviétique, avec un grand respect, car c'était l'espoir du monde à venir ». Il était donc tout à fait naturel qu'il se coule avec aisance dans cette période, pas protestataire au sens strict, mais qui remettait en question les valeurs traditionnelles dont Hollywood s'était jusque-là fait le relais.

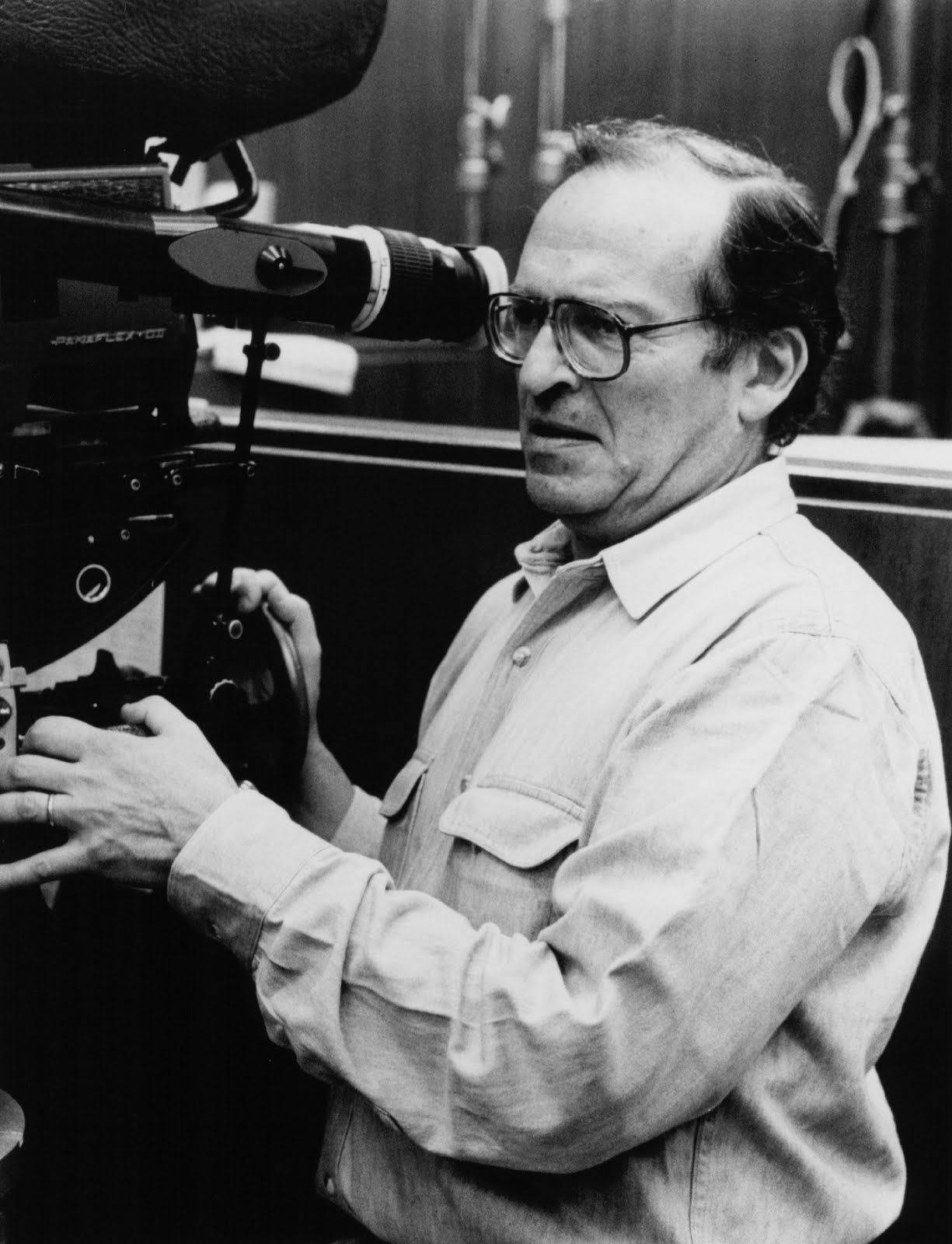

Pour ce qui est des éléments qui le séparent de ce mouvement, je dirais que c'est un rapport au cinéma différent de celui de ses cadets. Il n'a jamais rêvé d'en faire. C'est un réalisateur de télévision qui est passé « par accident » au cinéma. Il dit lui-même qu'il aurait été très heureux de faire toute sa carrière à la télévision. Des réalisateurs comme Scorsese ou De Palma ont une obsession beaucoup plus grande du cinéma, leurs réalisateurs fétiches, etc. Ils ont des références, des influences, ce que Lumet n'a pas vraiment. Il accepte tout juste de citer quelques réalisateurs qu'il place au-dessus des autres. Il a pour but de raconter une histoire mais n'accorde pas autant d'importance à l'image que ces cinéastes, à sa valeur plastique.

Dans un entretien tardif accordé aux Cahiers, Lumet fait cette remarque très intéressante : « On voue un culte aux films américains des années soixante-dix. Pour être franc, je ne sais pas si c'est la meilleure décennie. Durant les années quatre-vingt-dix, j'ai fait certains de mes meilleurs films. » Jean-Philippe Tessé l'interroge donc sur le Nouvel Hollywood et il répond ceci, qui ne devrait pas être pour te déplaire : « Ce sont des cinéastes passionnants [...] J'aime beaucoup Scorsese, et la manière dont il utilise les couleurs dans Les Affranchis par exemple. Il y a là une sensibilité que nous n'avons peut-être pas, nous.» Ce nous est intéressant, car il trahit bien une différence fondamentale entre deux générations de cinéastes. Et cette sensibilité dont Lumet parle ne vient-elle pas d'un certain maniérisme de ces fétichistes du cinéma ? Scorsese aurait-il élaboré avec Ballhaus cette utilisation de la couleur sur Les Affranchis s'il n'avait pas fait New York, New York dix ans plus tôt, dans lequel il pastiche avec Kováks la couleur du technicolor ? On peut se poser la question. Pour moi, c'est en tout cas une différence majeure entre ces deux générations, ces deux « écoles ».

AS : Pour en terminer avec Scorsese – ainsi qu’avec notre discussion –, ça me fait penser qu’à la mort de Lumet, il a déclaré que pour lui il « était avant tout un cinéaste de New York, et qu’il avait filmé et étudié cette ville avec une telle acuité que notre vision de la ville en avait été transformée à jamais. »

CV : Un bien bel hommage du maître... Voilà encore une trace de modernité chez Lumet le classique : il tourne très souvent en décor réel, en intérieur comme en extérieur, ce que faisaient très peu ses aînés. Et puisqu'il a tourné presque tous ses films à New York, la ville est très présente. Et ça vaut aussi bien pour le son que pour l'image. Dès Les Feux du théâtre, son deuxième film, il tourne dans un théâtre, dans lequel on entend les rumeurs de la circulation. Dans Le Prêteur sur gages, Harlem est une composante importante du film. Je pense notamment à une scène d'intérieur, dans un appartement surplombant les voies ferrées. On entend le remue-ménage de l'aiguillage des locomotives, des wagons qui s'entrechoquent. La vie de la ville fait partie intégrante de l'atmosphère du film. Ce n'est d'ailleurs pas loin de ce qu'a fait Marty dans Taxi Driver notamment, avec par exemple ces scènes au café entre De Niro et Cybill Sheperd puis Jodie Foster, où l'on voit autant l'agitation des rues à travers la grande vitrine que les deux personnages en train de discuter. Dans Le Prince de New York, la direction artistique est telle que la ville devient un personnage à part entière. Elle se transforme à mesure que le personnage évolue. Lui qui semble y évoluer comme un poisson dans l'eau au début du film se fait peu à peu vampiriser par elle alors qu'elle devient plus sombre, plus inquiétante. Lumet considère que New York, avec ces différentes architectures, la qualité changeante de sa lumière, permet de créer n'importe quelle atmosphère.

Ce regard unique sur la ville tient aussi au fait que Lumet transformait très peu ces décors réels. C'est une chose qu'il a apprise de Carlo Di Palma, le chef opérateur d'Antonioni, avec qui il a tourné un film dans les années soixante parce qu'il avait le sentiment qu'il devait apprendre à utiliser la couleur. Di Palma lui a dit que lorsqu'il devait choisir un décor réel pour un tournage, il privilégiait toujours le site qui nécessitait le moins de transformation. Ne pas rajouter de mur, ne repeindre aucun élément. Lumet a suivi ce conseil toute sa carrière. C'est ainsi qu'il s'est efforcé de dénicher des décors singuliers qui correspondent parfaitement à l'atmosphère de ses scènes, comme ces quais de l'Hudson incendiés où se retrouvent Garcia et Gandolfini dans Night Falls on Manhattan, et qui offrent ce regard si particulier sur la Grosse Pomme.

AS : Eh bien, je crois que nous avons abordé pas mal de points importants de Making Movies et, surtout, de l’œuvre de Lumet. Bien sûr, nous n’avons pas traité tous ses films. La place nous manquerait, je pense par exemple à Equus que j’ai découvert récemment et qui a été presque aussi traumatisant, pour moi en tant que spectateur, que The Offence, avec lequel par ailleurs il partage plus d’un point commun. Y a-t-il un film de Lumet ou quoi que ce soit d’autre le concernant dont tu aimerais parler avant que nous nous quittions ?

CV : J'aime énormément The Offence moi-même, qui est un film un peu à part dans sa filmographie, presque expérimental. Celle-ci compte effectivement beaucoup de films méconnus qui mériteraient d'être redécouverts. Je pense notamment à Point Limite, qui sur un principe narratif similaire à celui de Docteur Folamour, sorti la même année (Kubrick a d'ailleurs fait reporter la sortie du film de Lumet pour qu'il ne fasse pas d'ombre au sien), donne un film radicalement opposé. Le Dossier Anderson, un polar sur des écoutes illégales qui se termine par la destruction des cassettes incriminés, et qui sort quelques mois avant le scandale du Watergate, est tout à fait plaisant. Les Coulisses du pouvoir n'est pas ce qu'on peut appeler un chef-d’œuvre, mais c'est sans doute le premier film à explorer les enjeux de la communication dans les élections américaines. À la recherche de Garbo est un beau film sur son amour des acteurs et du cinéma. Finissons, avant que cette liste ne devienne exhaustive, par Daniel, un film inédit en France, qui était l'un des préférés de Lumet. Sans doute son film le plus autobiographique, puisqu'il met en scène une famille juive sympathisante communiste, à New York, dans les années cinquante. Lumet revient souvent sur ce film dans son livre. Espérons que la publication du livre donne lieu à une sortie française.

Merci à Charles Villalon pour avoir pris le temps de travailler à cet entretien.

Aubry SALMON