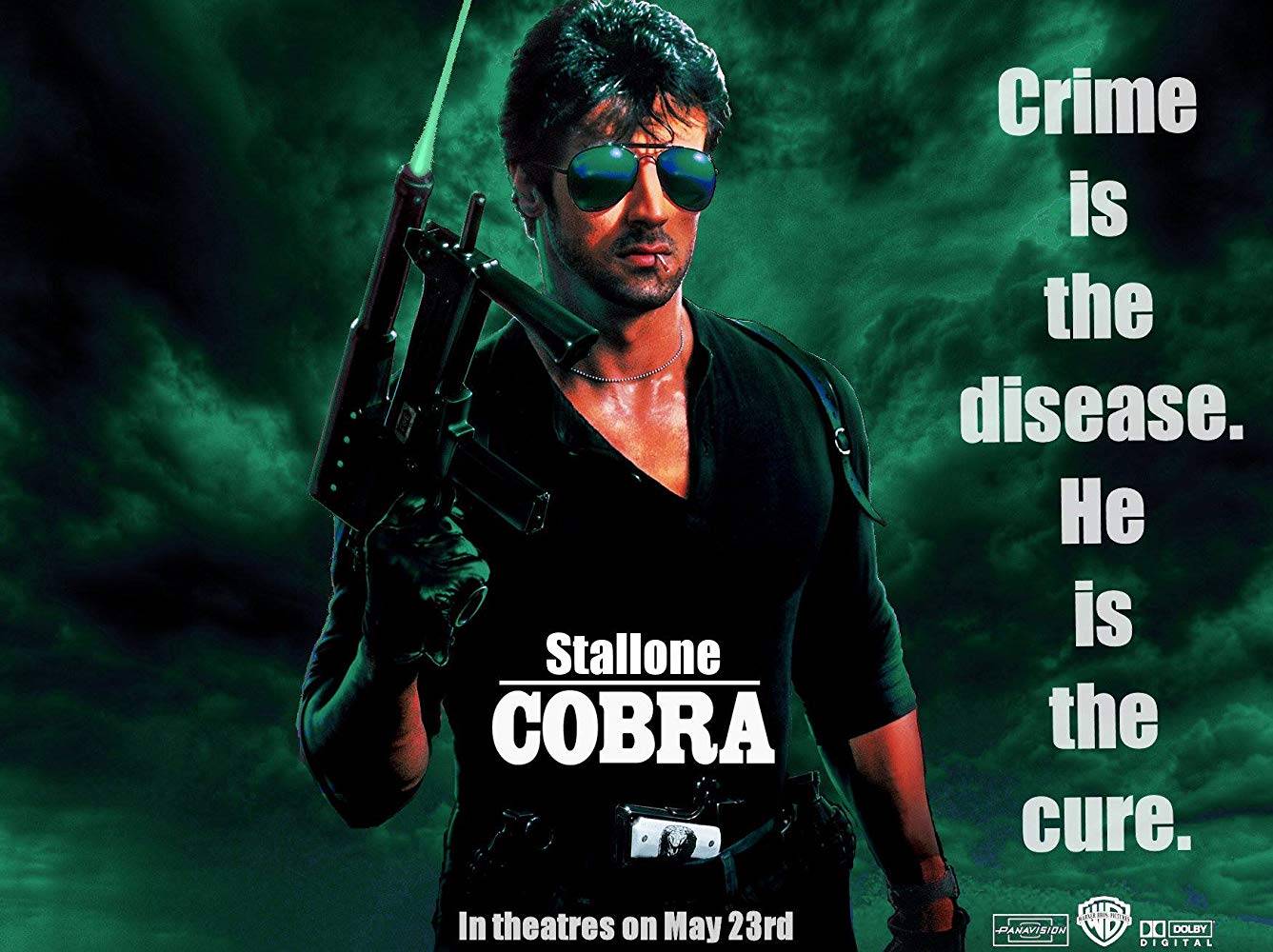

Cobra : du venin dans les veines

De 1985 à 1988, Sylvester Stallone est le roi d’Hollywood. Les triomphes successifs de Rambo II : La Mission et Rocky IV, dont il est le principal maître d’œuvre, lui ouvrent toutes les portes.

De 1985 à 1988, Sylvester Stallone est le roi d’Hollywood. Les triomphes successifs de Rambo II : La Mission et Rocky IV, dont il est le principal maître d’œuvre, lui ouvrent toutes les portes. Il en profite alors pour asseoir son complexe d’infériorité/supériorité et… faire n’importe quoi avec sa carrière, comme en témoignent les régressifs Over the Top et Rambo III. Mais c’est encore Cobra, sorte de version complètement dégénérée de L’Inspecteur Harry, qui synthétise le mieux cette drôle de période que les fans surnomment « les années Brigitte Nielsen ». Et le terme n’est pas forcément affectueux…

Quand il envisage les premières ébauches de Cobra, Sylvester Stallone annonce que le personnage sera une sorte de « Bruce Springsteen avec un badge », pour reprendre ses propres termes. En vérité, le lieutenant Marion Cobretti (c’est bien le nom civil de Cobra, une source de bons mots sur le côté féminin – bien caché – du personnage !) est un dérivé du personnage que Sly aurait interprété s’il avait opté pour tourner Le Flic de Beverly Hills, puisqu’il était le premier choix de la Paramount pour cette franchise. Pas très porté sur la gaudriole, l’étalon italien s’est effectivement accaparé le projet pendant un temps, pour finir par transformer cette aimable comédie en polar pur et dur, voire très violent, au fil des réécritures. Rien à voir avec ce qui deviendra plus tard le plus gros succès de la carrière d’Eddie Murphy, d’ailleurs suggéré par Sly lui-même aux producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, lorsqu’il comprend que ceux-ci souhaiteraient vraiment revenir à la tonalité d’origine. Quoi qu’il en soit, tout le travail de réécriture effectué par Stallone n’est pas perdu, puisque ce dernier récupère les droits du roman Fair Game de Paula Gosling et y injecte ses idées principales. Fort du retentissant succès de Rambo II, qui oriente mine de rien le cinéma d’action sur le terrain du muscle apparent, il engage alors de nouveau le réalisateur George Pan Cosmatos pour tourner ce Cobra qui, soyons honnêtes, ne rend pas vraiment hommage à Bruce Springsteen.

À vrai dire, c’est plutôt L’Inspecteur Harry qui est dans la ligne de mire de Stallone. À l’image de Clint Eastwood, ce dernier souhaite lui aussi laisser son empreinte dans le domaine du polar « hard boiled » après avoir investi et redéfini le cinéma d’action. N’en déplaise aux critiques hippies qui ont atomisé le film de Don Siegel, celui-ci a marqué le cinéma policier de son empreinte iconique, que beaucoup de stars de l’action ont cherché à singer depuis, mais sans jamais arriver à la cheville de sa fausse simplicité et de sa réelle évidence. Il n’en reste pas moins que Stallone est probablement celui qui tente la filiation avec le plus d’insistance, et dans le genre, les premières images de Cobra se posent quand même là : gros plan sur une arme de poing dont la crosse est ornée d’un cobra menaçant. L’arme est lentement pointée en direction du spectateur. D’une voix-off très grave, Sly nous assène d’alarmantes statistiques sur la montée du crime aux États-Unis. Une fois son laïus terminé, il plombe son audience d’un coup de feu retentissant ! Idéal pour faire comprendre aux fans de Barbara Streisand et de Bette Midler qu’ils se sont gourés de salle !

Mais en dehors de quelques citations évidentes comme celle-ci, des méthodes expéditives de Marion Cobretti et évidemment de la présence des acteurs Reni Santoni (dans le même rôle de sidekick, carrément !) et Andrew Robinson (qui ne joue pas le psychopathe cette fois, mais un flic qui ne partage pas la même vision de son métier que le protagoniste principal), Cobra cherche également à flatter les canons de production de l’époque. Il y a un je-ne-sais-quoi de télévisuel (les filtres, les cadres un peu mous) dans certaines poursuites apparemment pondues par la seconde équipe, qui renvoient d’ailleurs à celles qu’on pouvait « apprécier » dans une série comme Deux Flics à Miami, dont l’esthétique a fait fureur en son temps, comme chacun sait. Si ces influences sont parfois évidentes dans Cobra, c’est parce que Stallone a souvent sombré dans une logique de « victime de la mode », en surfant sur les attentes de son public et sur le succès des copains (voir les deux comédies qu’il a tournées pour faire comme Arnold, ou encore Cliffhanger, son « Die Hard dans la montagne ») pour tenter de relancer une carrière qu’il met régulièrement dans la panade. Mais on l’a dit : nous sommes en 1986, et à cette période, Sly est littéralement intouchable.

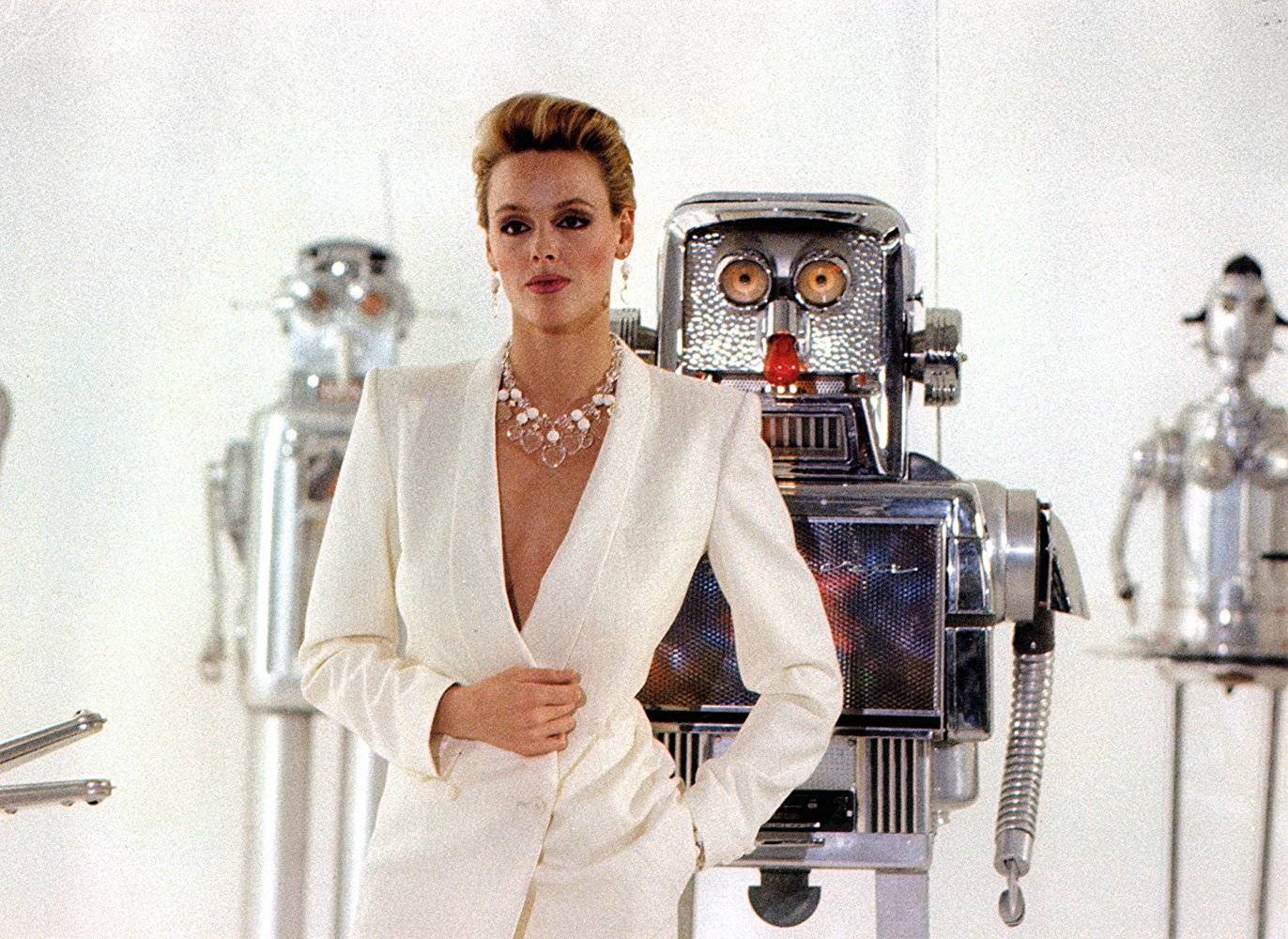

S’il a décidé que sa femme Brigitte sera une star de cinéma, au point de lui offrir le premier rôle féminin sur un plateau d’argent, personne ne vient lui rapporter qu’elle joue comme une savate. S’il déclare que son personnage se caractérise en mangeant de la pizza froide qu’il découpe au sécateur, personne ne vient lui expliquer que c’est peut-être un peu mince comme profil psychologique pour un premier rôle. Et s’il décrète que les Ray-Bans fumées, le maillot de corps seyant, le cure-dent, le flingue customisé et les santiags qui font du bruit sont l’équilibre idéal pour le look de son personnage, personne ne vient lui dire qu’il en fait peut-être un peu des caisses dans le roulement de mécaniques ! Et c’est en cela que Cobra est une œuvre fascinante. Parce qu’elle cristallise tous les excès de Stallone en l’espace d’un seul long-métrage, et celui-ci met carrément du cœur à l’ouvrage quand il s’agit de dépasser toutes les limites. Parce que malgré la frime digne d’un Tony Manero qui arpente le bitume plutôt que les pistes de danse, malgré la pose californienne et les petites punchlines obligatoires pour s’attirer les faveurs de madame, Stallone se laisse aller à son penchant pour la sauvagerie pure et dure, celle qui l’a fait passer pour un Cro-Magnon fasciste aux yeux de la critique pendant les décennies qui vont suivre. La hargne dont il fait preuve quand il fait péter la barbaque dans John Rambo, Sly l’a déjà affichée dans Cobra, au point de faire passer le massacre de Rambo II pour un aimable pique-nique en campagne. La démonstration était impressionnante à l’époque, mais son effet est toujours aussi saisissant aujourd’hui, même 25 ans après la sortie du film.

Il faut dire aussi que George Pan Cosmatos n’y va pas avec le dos de la cuillère pour offrir des excuses au personnage de Cobra, et donc par extension à Stallone. Le réalisateur de Rambo II abandonne ici le scope magnifié par Jack Cardiff pour se lancer dans diverses expérimentations (enfin pour l’époque) qui tentent d’instaurer un véritable malaise dans l’ambiance de déliquescence urbaine suggérée par le fameux coup de feu d’introduction. De la prise d’otage d’un supermarché par un sadique plastiqué à l’attaque d’un parking par une bande de malades bien destinés à faire taire le témoin qui les a surpris dans leurs basses œuvres, Cosmatos dilate le temps, surexploite les courtes focales, décadre ses angles, abuse du jump-cut et noie sa pellicule dans des lumières agressives. Tout est bon pour diaboliser les psychopathes adeptes d’un ordre nouveau auquel s’oppose notre héros, afin de justifier ses méthodes violentes. Et si l’excès mène souvent au ridicule (il faut voir le taré brandir des haches pour les cogner les unes contre les autres comme un signe de ralliement), les effets font parfois mouche, notamment grâce à la performance suintante de Brian Thompson en chef de culte qui ne desserre jamais les mâchoires.

Dès lors, le sadique total qu’il incarne de manière habitée ne mérite-t-il pas son sort ? N’a-t-il pas cherché à finir épinglé sur un crochet de boucher qui le dirige tout droit dans… un four crématoire ?! La phrase d’accroche de l’affiche de Cobra est formelle : « Le crime est un poison, et voici l’antidote ! ». Un antidote venimeux, qui a plutôt mauvais fond et qui se révèle finalement être aussi sociopathe que les criminels qu’il poursuit ! Il y a vraiment une scène indigne de Stallone dans Cobra, et ce n’est d’ailleurs pas celle du four, ou même un quelconque excès de violence condamnable. Dans cette scène, le personnage de Cobretti rentre chez lui et gare sa voiture en percutant celle qui occupe « sa » place de parking. Bien décidés à comprendre le pourquoi de ce geste offensif, les latinos à qui appartiennent le véhicule se manifestent bruyamment, avant de se faire calmer par un Cobra qui déchire la chemise du chef de gang (qui ne sont jamais montrés en train de commettre un crime par ailleurs) sans piper mot. La leçon est apprise, la prochaine fois, le gringalet déplacera sa voiture quand le patron rentre dans ses pénates après une rude journée de travail ! Digne du plus présomptueux des films de Steven Seagal, cette ridicule démonstration de force égratigne distinctement l’humanisme dont Stallone a toujours fait preuve dans ses films, y compris les plus violents, en même temps qu’elle affirme le mauvais esprit avec lequel le film a été conçu. On pourrait presque parler de note d’intention d’ailleurs, si elle n’était pas aussi représentative des excès des années quatre-vingt, où la notion de « prendre sa place » dans la société était clairement dictée par un état d’esprit narcissique qui n’épargnait personne, et surtout pas ceux qui tentent de plaire au plus grand nombre, comme Stallone à l’époque…

Cobra est donc une œuvre clairement empoisonnée par l’ego surgonflé de Sylvester Stallone. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est aussi ce qui en fait sa qualité principale, puisqu’à force de rouler des mécaniques et de se planquer derrière ses lunettes fumées, la star se donne autant que dans un Rocky, du moins pour ceux qui s’intéressent de près à sa carrière. Pour les autres, Cobra n’est peut-être qu’une « stallonade » de plus, un film bas du front, totalement phagocyté par les excès de son auteur, un pur produit des années quatre-vingt qui joue bêtement la surenchère dans la violence, et on ne pourra pas non plus leur donner totalement tort. Reste que le prix de l’honnêteté se trouve peut-être là. Comme Sly n’aura finalement eu que peu d’opportunités de se livrer en dehors de ses séries fétiches, les vrais fans reconnaissent la valeur cachée d’un film aussi habité que Cobra.

Stéphane MOÏSSAKIS