Parlez-vous le Spielberg ?

Cannes, mai 2013. Le cinéaste le plus célébré au monde présidait enfin le plus célèbre des festivals de cinéma. Cela sonnait comme une évidence mais il aura fallu quarante années de hiatus, de méfiance et de défiance entre Steven Spielberg et le mond

Cannes, mai 2013. Le cinéaste le plus célébré au monde présidait enfin le plus célèbre des festivals de cinéma. Cela sonnait comme une évidence mais il aura fallu quarante années de hiatus, de méfiance et de défiance entre Steven Spielberg et le monde cinéphile, pour qu’un tel événement puisse avoir lieu.

Novembre 1977. Jimmy Carter invite à sa table de la Maison Blanche trois jeunes réalisateurs à succès. Son staff a sélectionné pour lui Francis Ford Coppola, le réalisateur des deux Parrain, George Lucas, le réalisateur de Star Wars, et Steven Spielberg, le réalisateur des Dents de la mer. Bien qu’intimidé, le jeune Spielberg se lève et porte un toast au groupe qu’il vient de surnommer les « Billion Dollars Boys ». Mais ce n’est pas tant la gloire financière qu’il célèbre à cet instant que son sentiment d’avoir été accepté dans un groupe, quel qu’il soit.

Car un peu moins de dix ans auparavant, ces mêmes Lucas ou Coppola l’avaient snobé, comme le snobaient alors tous les étudiants en ciné de l’USC ou de l’UCLA, ces facs qui avaient explosé sous l’afflux d’étudiants espérant échapper à la conscription pour le Viêt Nam. On y croisait Coppola, Lucas, John Milius, Paul Schrader ou même Jim Morrison, toute une génération rock’n’roll élevée au cinéma d’auteur européen. Spielberg, lui, s’était vu refuser l’entrée de ces deux pôles et avait dû se rabattre sur le California State College de Long Beach.

Et alors que les premières œuvres de Lucas ou Coppola faisaient le buzz sur les campus, le moyen métrage de Spielberg, un road movie quasi muet intitulé Amblin’, ennuyait les étudiants par ses « tics » de mise en scène et révulsait les sélectionneurs des festivals d’Atlanta ou Venice par son innocence beatnik déjà démodée. George Lucas l’avait trouvé tout simplement « mielleux ». À vrai dire, une seule personne avait été frappée par l’œuvre du jeune homme : Jerry Lewis, invité par l’USC à donner des cours de cinéma. Boudé par les communautés ; glorifié par des individus. Le destin de Spielberg est déjà en germe.

Européanisé

Bienheureusement, les « vieux » semblent le prendre plus au sérieux. « Tu veux avoir ton diplôme ou tu veux devenir réalisateur ? », lui demande le producteur Sid Scheinberg, son futur père de substitution, lorsqu’il l’invite à abréger ses études pour travailler chez Universal Television. La première comédienne « pro » qu’il dirige pour la série TV Night Gallery est la star légendaire des années trente et quarante, Joan Crawford. Du haut de ses 64 ans, elle lui confirme : « Vous et moi, nous sommes le genre à nous être faits tout seuls ». Elle devine. Elle n’a même pas besoin de savoir que le jeune homme en face d’elle a effectivement réalisé, depuis l’enfance, des films amateurs dont l’aisance technique et la science des raccords en remontreraient à beaucoup de vétérans.

Tout en faisant son trou, Steven se lie d’amitié avec deux étudiants new-yorkais, Martin Scorsese et Brian De Palma, et le voici régulièrement invité à la beach house convoitée de deux jeunes comédiennes, Margot Kidder et Jennifer Salt, où traîne également Susan Sarandon. Ambiance hippie, guitare et feu de camp sur la plage. Spielberg aura beau mentir sur son âge, ses manières de nerd puceau ne tromperont personne. « Il fallait le voir avec ses chaussettes à motif Bugs Bunny ». Margot Kidder en rit encore (elle ignore qu’elle servira de modèle à la première victime des Dents de la mer).

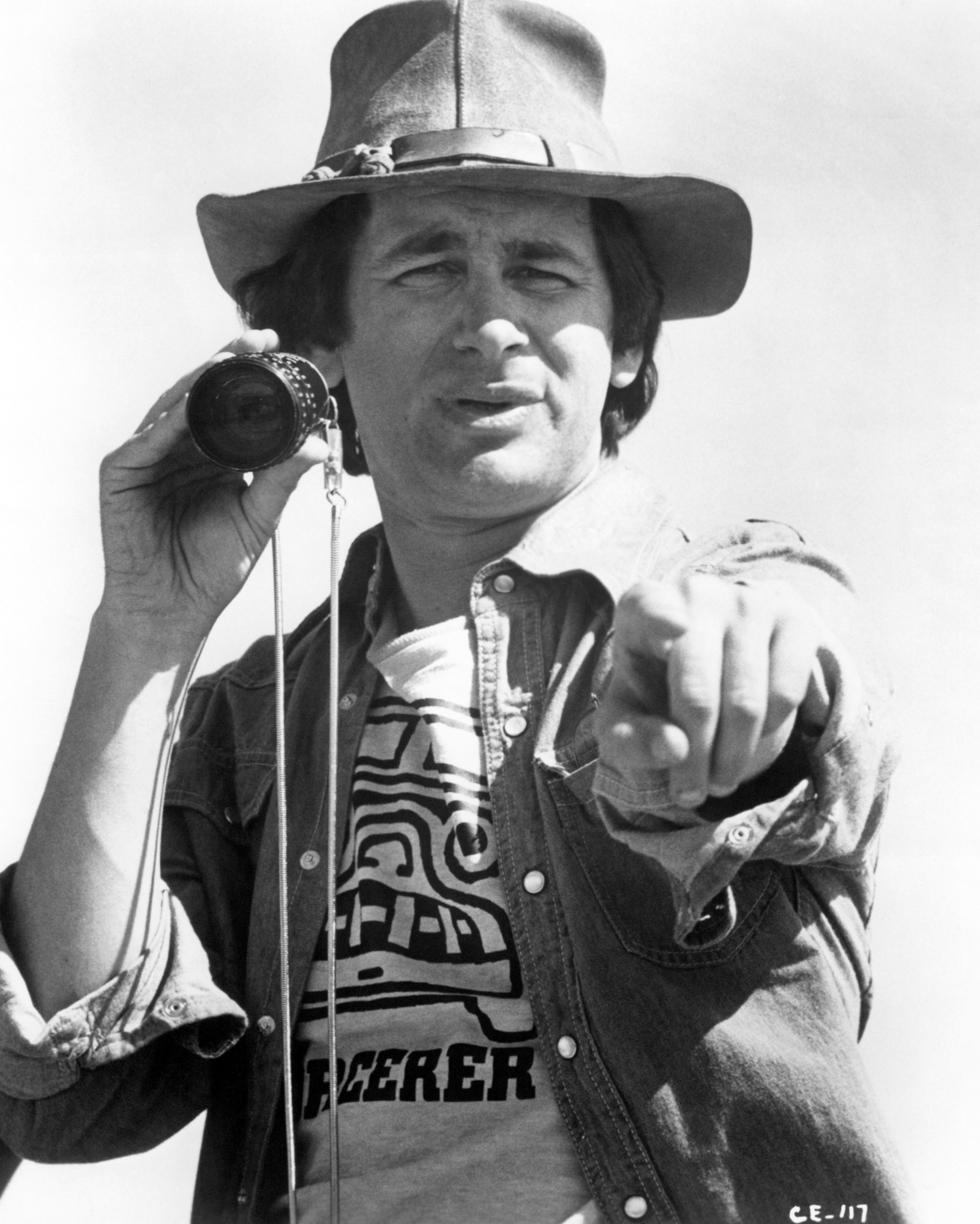

Avec son incroyable économie de moyens (un comédien, une voiture, un camion), le téléfilm Duel confirme les espoirs de Sid Scheinberg. Mais, trop occupée à guetter dans les salles obscures le nouvel Antonioni, la presse américaine ne voit pas le cinéaste qui vient de se révéler sur le petit écran. La critique anglaise Dylis Powell (71 ans) ne le rate pas. Steven se souvient : « Elle a organisé une projection pour ses confrères à Londres et leur accueil a convaincu Universal de sortir le film en salle en Europe. » Dans la foulée, la première édition du Festival d’Avoriaz, qui ne compte alors en ses rangs qu’une poignée de cinéphiles amateurs de fantastique, sélectionne l’étrange objet et lui décerne son Grand Prix, ce qui contribuera à « européaniser » le nom de Spielberg. En effet, en 1974, son premier long métrage Sugarland Express concourt à Cannes. « Ils ont mélangé dans leurs critiques La Ballade sauvage de Terrence Malick et mon film, alors que je trouve qu’ils n’ont rien à voir » regrette alors le wonder boy, assis sur les rochers et le cheveu au vent, alors qu’il rêve déjà secrètement de faire de l’entertainment.

L’année suivante, Les Dents de la mer traumatise le box-office international. Personne n’attendait rien de ce shocker estival, réalisé en catastrophe par un de ces jeunots un peu arty à la solde d'une major en déroute. Le triomphe du film revitalise une industrie hollywoodienne alors exsangue. Producteurs et agents le vénèrent. Mais ses amis de fac lui font un peu la gueule. Et la critique européenne qui lui était acquise lui tourne subitement le dos. Tandis que le tube de Gérard Lenorman fustige « ce requin, que les américains ont inventé pour faire peur à ton père », les médias français commencent à sortir les crocs : « Du cinéma à sensation, comme la presse du même nom », témoin d’une « époque qui fuit son âge adulte et se cherche des frissons », équivalent des « jeux du cirque dans le monde capitaliste contemporain ». Patricia Hitchcock, la fille d’Alfred, aura beau clamer que son père a enfin trouvé là un digne successeur, ce premier blockbuster de l’ère moderne vaut surtout à son auteur un contrat de malfaisance critique. Lorsqu’il découvre que les Oscars ont décidé de nommer son film mais refusent de le nommer en tant que réalisateur (un fait, alors, exceptionnel), il a cette pensée prophétique : « Un jour on me pardonnera. Je ne sais pas encore quoi, mais on me le pardonnera. »

La malédiction du wonder boy

Très impressionné par Duel, George Lucas finit par s’intéresser à son auteur. Il devient l’un des rares « jeunes » cinéastes à suivre les conseils de Spielberg, comme par exemple de rencontrer Alan Ladd Jr., chez 20th Century Fox, la seule âme en ville susceptible de financer le space opera, Star Wars, dont personne ne veut. C’est également Steven qui conseillera à Bernard Loomis, président de la compagnie Kenner Toys, de miser sur ce « truc à la Flash Gordon » qui semble alors si anachronique à Hollywood. Lorsque George Lucas présentera à ses amis un premier montage de Star Wars (sans effets, sans musique, et contenant des extraits d’anciens films de guerre), tous se révèleront, au choix, consternés ou agressifs. « Seul Steven avait l’air enjoué et répétait sans cesse que ça allait être un succès, se souvient le scénariste Willard Huyck. Il disait que le film était empreint d’innocence, que George y avait mis tout son cœur et que le public allait adorer. On admirait cette foi en son ami, mais bien sûr aucun d’entre nous ne croyait à ce qu’il disait. »

De toute évidence, personne ne semble comprendre que le jeune nerd, peu éloquent et mal à l’aise en société, a une compréhension intuitive des mécanismes du cinéma ainsi que de la mutation à venir de la pop culture. Bien que son Rencontres du troisième type, écrit par ses soins et baigné d’autobiographie familiale, ait tous les atours d’un film d’auteur, et bien que son propos crypto-cabalistique interroge explicitement les limites de l’intellect face à des modes de communication supérieurs (le rôle de Truffaut en leader des scientifiques n’est pas là par hasard), le film sera accueilli, surtout en Europe, comme un acte régressif, un simple « conte de fées », « un vide immense, cosmique, plutôt fermé sur ses calculs qu’ouvert à l’infini », au mieux un truc à la Walt Disney, au pire « un film ultra-réactionnaire visant à intoxiquer les masses ». Le carton public lui barre définitivement la route de la reconnaissance académique.

Ainsi, après avoir exulté de toute son énergie de sale gosse avec le bordélique 1941 (un de ses plus gros budgets) et s'être lié d'amitié avec son scénariste débutant Robert Zemeckis, Spielberg décide d’abandonner le blockbuster d’été et se fend d’un tout petit film intimiste, tourné en banlieue, et dans lequel il révèle de façon métaphorique toutes ses névroses, au bord de l’autisme. Manque de bol, le petit film de rien du tout deviendra l’un des plus grands succès de l’Histoire du cinéma. Et malgré la standing ovation de 20 minutes à Cannes, E.T. l’extra-terrestre sera le clou définitif planté sur le cercueil académique du cinéaste. Pour la décennie qui s’annonce, Spielberg deviendra « le fossoyeur du cinéma », le chantre de « la régression ». On écrira des thèses pour démontrer qu’il a tué Hollywood ; on l’érigera en symbole des années fric et de l’Amérique reaganienne et, dans la confusion qui s’installe, les médias trop pressés vont régulièrement lui attribuer des films avec lesquels il n’a rien à voir (SOS Fantômes, L’Histoire sans fin etc.). D’anciennes gloires des années soixante-dix, Norman Jewison en tête, se permettront de lui faire porter l’échec commercial de leurs propres films sans que personne n’y trouve à redire.

Pour corser le tout, ce « gamin » un peu hyperactif a prouvé, avec Les Aventuriers de l’Arche perdue, qu’il pouvait boucler un classique blindé de séquences d’anthologie tout en restant très en deçà du budget et des délais impartis, à une époque où les Cimino et Coppola tournent sur de longs mois des films inflationnistes qui ruinent leurs commanditaires. Faisons les comptes : surdoué, rapide, névrosé hyperactif, adoré par le peuple, snobé par la bourgeoisie, entouré d’artistes de cour qui jalousent son talent évident, qui avouent parfois ne pas comprendre comment il fait, mais maudissent de toute façon ses choix de carrière… L’évocation du simple nom de Spielberg est capable de glacer une interview. Lorsqu’un journaliste anglais, un peu trop sûr de son bon goût, demande à John Cassavetes de se distinguer de grands succès régressifs comme E.T., ce dernier, très agacé, lui rappelle que le cinéma se fait d’abord avec le cœur et qu’il n’a peut-être rien compris de l’objet qu’il méprise.

À cette même époque, le tout premier agent de Spielberg, Mike Medavoy, qui a fait sa fortune avec les œuvres du wonder boy, fonde le studio Orion qui produira un film remarquable titré Amadeus. Le parallèle est si évident que personne n’osera le faire.

Amitiés secrètes

En 1986, lorsqu’il se lance dans La Couleur pourpre, Spielberg cherche explicitement à concilier son goût pour un certain cinéma hollywoodien (celui de King Vidor notamment) et s’attirer le pardon de ses pairs. Rien à faire. Absolument TOUT lui sera reproché: le fait qu’il soit blanc et se permette de diriger un cast entièrement noir, son « simplisme », le « sentimentalisme le plus primaire », ses effets « falsifiés et les émotions manipulées », le fait qu’il « n’exprime aucune espèce d’opinion sur le sujet », une « stylisation sans style, émotions standard, idéologie coca-cola-biblique », « un artefact dû à l’intelligence artificielle d’un robot nommé Spielberg ». Qu’importe que le film soit d’une émotion vibrante et qu’il élabore toute une architecture savante autour du concept de la « beauté cachée » (environ zéro critiques sur Terre ont pris le temps de questionner le titre), Spielberg est un gamin. Et un gamin n’a pas le droit de fouler le territoire des grands. L’Académie lui réserve à ce titre une des plus belles humiliations publiques du XXème siècle : 11 nominations aux Oscars pour zéro prix.

Mais dans sa retraite anglaise, un autre cinéaste tout aussi malmené (car, lui, jugé trop cérébral) réalise que Spielberg n’est rien moins que son alter ego. Le reclus Stanley Kubrick l’invite donc à dîner chez lui, initiant une amitié secrète qui durera jusqu’à sa mort. Pendant que les médias, ignorant tout de cela, se servent régulièrement de l’un pour taper sur l’autre, Kubrick et Spielberg se conseillent, s’interrogent, se font lire leurs projets respectifs. Sortis la même année, Full Metal Jacket et Empire du Soleil entretiennent des thèmes étonnamment proches (la vision déformée de la guerre à travers le fantasme). Plus tard, Kubrick abandonnera son film sur l’Holocauste, Aryan Papers, en étant convaincu que seul un Steven Spielberg aurait été capable d’amener l’humanité nécessaire à un sujet aussi inhumain. Enfin les deux hommes feront installer une ligne de fax secrète pour s’échanger idées et croquis autour du projet Artificial Intelligence sur lequel Kubrick travaillera de longues années. « Stanley était du genre à vous montrer du doigt les pierres tombales lorsque vous passiez sans faire attention à côté d’un cimetière en sifflotant » dit de lui Steven. Et derrière leur apparente dualité, l’optimisme contre le pessimisme, les deux hommes partagent la même préoccupation au sujet de la Mort.

Aveuglée par l’étiquette d’immaturité qu'elle a collée sur le front du cinéaste, la cinéphilie tardera à réaliser que le « gamin » Spielberg détient le record hollywoodien de morts d’enfants vues à l’écran, et que son innocence apparente tient plus à un effort d'humanisme (au sens originel – XVIème siècle – du terme) qu’à une supposée naïveté.

Un homme d’exception

L’acteur Tom Hanks sera le premier à lever le voile. « Steven ne pense pas au cinéma, dira-t-il. Il pense Cinéma. » Autrement dit, derrière le manque d’éloquence verbale se cache un esprit d’une rare finesse, mais une finesse qui passe exclusivement par l’enchaînement de plans, la dynamique scénique, sémiologique, bref une pensée analogique qui, pour communiquer au mieux, n’évolue que rarement dans le cadre limité du verbe et de l’intellect (n’est-ce pas ainsi que communiquaient les aliens de Rencontre du troisième type ?). D’où peut-être son extraordinaire emprise sur le public comparée à la résistance d’une critique qui, elle, ne pense qu’avec des mots.

Mais même en sachant cela, l’accueil désastreux de Artificial Intelligence, sorti en 2001, dévaste Spielberg. Film complexe et d’une rare érudition, élaboré par deux des plus grands cinéastes de l’Histoire, l’œuvre est accueillie, au mieux, comme une fantaisie prépubère. Dès lors, l'artiste qui jusque là cherchait l'approbation de son public va devenir beaucoup plus ambigu, presque inaccessible, limite kubrickien ; comme s’il endossait pleinement l’héritage de son ami décédé. Des films tels que La Guerre des Mondes, Le Terminal ou Munich se révèleront d’authentiques grenades politiques dégoupillées pour qui accepte de les « lire » d’une façon cinégénique. De leur côté, Minority Report ou Attrape-moi si tu peux mettront à nu les arcanes psychiques tourmentés de leur auteur.

Ce n’est qu’en 2007 que les médecins se penchent avec plus d’acuité sur la difficulté d’éloquence de Spielberg et découvrent que, toute sa vie, l’homme a été dyslexique. Une explication qui valide enfin le caractère exceptionnellement intelligent de son œuvre en ce qu'elle souligne l'origine probable de son incroyable aisance (probablement sans équivalent) dans la maîtrise d’un langage annexe : le langage cinématographique. En 2004, dans le conte de Noël Le Pôle Express, son ami Robert Zemeckis s’était lui-même mis en scène sous les traits d’un petit enfant autiste, abordé par un binoclard hyperactif qui pédalait dans ses mots : Steven bien sûr. Comme une façon de lui rappeler que l’anormalité dont ils se savent tous les deux affligés ne les dispensait pas de faire le voyage vers le pays des songes, avec un certain succès.

En 2013, le cinéaste le plus connu au monde, celui dont le nom avait depuis longtemps rejoint Chaplin, Ford, Bergman et Hitchcock dans la définition même du mot « Cinéma », devenait à 67 ans le Président du Jury au Festival de Cannes, celui-là même qui l’avait accueilli à ses débuts sur une forme de malentendu. En quatre décennies, le monde académique commençait timidement à apprendre à parler son langage.

Rafik DJOUMI