Lucasfilm et Disney : la chute de la République

La vente de Lucasfilm à Disney a provoqué l’émoi chez tous les fans de STAR WARS ou d’Indiana Jones. Cependant, le destin de ces franchises apparaît comme très secondaire face à l’énorme puissance symbolique de ce transfert de pouvoir.

La vente de Lucasfilm à Disney a provoqué l’émoi chez tous les fans de STAR WARS ou d’Indiana Jones. Cependant, le destin de ces franchises apparaît comme très secondaire face à l’énorme puissance symbolique de ce transfert de pouvoir. Et pour mieux comprendre ce qui semble être en jeu, il est bon de remonter le temps et de se souvenir de ce que furent les raisons d’être de Lucasfilm.

C’est sur les conseils de l’avocat Tom Pollock que George Lucas décida de fonder ce qui allait plus tard devenir Lucasfilm. Au départ simple boîte postale accompagnée d’un numéro de téléphone, ce montage juridique devait à l’origine faire office de société de production et permettre de déduire certains frais des impôts durant la préparation du tournage d’AMERICAN GRAFFITI. À cette époque, Lucas n’a pas vraiment les rêves de pouvoir qu’a tenté de lui inculquer son mentor Francis Ford Coppola. En effet, depuis la fin des années soixante, Coppola est déterminé à renverser l’ordre des choses en profitant de l’épuisement du vieil Hollywood. Le changement radical des goûts du jeune public a mis les majors en déroute et celles-ci ne savent plus à quel jeune talent se vouer. Épaulé par George Lucas, Carroll Ballard, Willard Huyck, Gloria Katz, Matthew Robbins, John Milius et bien d’autres, Coppola a tenté son premier bras de fer en constituant sa société American Zoetrope sur un coup de bluff avec le studio Warner. L’échec commercial du premier film produit par Zoetrope, THX 1138 réalisé par George Lucas, a condamné une première fois cette société. Cependant, le triomphe du PARRAIN convainc Coppola de continuer la constitution de son futur empire fait de projets ambitieux, de cinéastes jeunes, et d’une chaîne de fabrication à la pointe de la technologie.

DISNEY AVEC UN CHIEN GÉANT

Lucasfilm ne révélera sa probable importance que l’année suivante, lorsqu’un conflit de pouvoir va opposer George Lucas au producteur d’Universal Ned Tanen, en charge du projet AMERICAN GRAFFITI. Ce dernier déteste le film fini et il en bloque la sortie, multipliant les projections-tests en interne pour effectuer quelques coupes. Le film sorti en salle est un énorme succès, mais l’impact de ces coupes (mineures) a un effet véritablement dévastateur sur Lucas. Élevé par un père très conservateur qui avait l’habitude de surnommer Hollywood « Sin City », la ville du Péché, le cinéaste est prêt à mettre en jeu sa récente fortune pour garder à l’avenir un contrôle absolu sur ses œuvres. C’est dans cet état d’esprit qu’il débute les négociations avec la 20th Century Fox pour le projet (alors anecdotique) de THE STAR WARS, refusant une augmentation de salaire pourtant substantielle pour s’assurer des droits dérivés (suites, personnages, licences diverses) de son space opera. Les membres de la Fox, pour qui THE STAR WARS n’est rien d’autre qu’une tentative de concurrencer les films pour enfants du studio Disney (l’un des producteurs parle même de « film de Noël avec un chien géant »), ne comprennent pas le sens de ces négociations et acceptent de répondre aux demandes aberrantes du jeune cinéaste. L’avocat Tom Pollock, maillon essentiel du futur contrat entre Lucas et la Fox, explique : « Chaque fois que nous avons fait un marché, il a consisté à échanger des dollars contre un peu plus de contrôle, car c’est ce que George a toujours voulu. Le contrôle ».

ANACHRONISME

Dès le départ, l’ombre du studio Disney plane au-dessus du projet STAR WARS. Pour toutes les grandes majors de l’époque, la conjoncture hollywoodienne est faite en gros de deux axes : un axe « auteurs » qui voit la starification de certains cinéastes (Peter Bogdanovich, Hal Hashby, Robert Altman, Martin Scorsese), cinéastes pas forcément rentables, mais qui garantissent le prestige de la capitale en important un état d’esprit manifestement européen ; et enfin un axe « commercial » avec des producteurs de la vieille école comme Irwin Allen, Arthur P. Jacobs, et leurs films à stars ou à formule, qui modernisent des pitches des années 50/60 (LA TOUR INFERNALE, la saga de la PLANÈTE DES SINGES, CABARET, L’ARNAQUE, etc.).

À cette époque, le studio Disney fait figure d’anachronisme en continuant inlassablement à produire du divertissement familial très conservateur, pratiquement inchangé depuis « l’âge d’or », et qui lui apporte des succès réguliers (LA MONTAGNE ENSORCELEE, UN CANDIDAT AU POIL, UN VENDREDI DINGUE, DINGUE, DINGUE) même si ces films ont pour la plupart été oubliés. Pourtant, Lucas et son producteur Gary Kurtz savent que la particularité de leur projet, et ses besoins en effets visuels et en animateurs nécessiteront l’expertise de techniciens travaillant chez Disney. C’est ainsi qu’ils tenteront de débaucher le doubleur de voix Stan Freberg (pour C3PO) ou de faire signer le vétéran des matte-paintings Harrison Ellenshaw, qui leur affirmera que leur budget ne permettra jamais l’obtention de ce qu’ils souhaitent. Au bout du compte, la constitution des bases de la société d’effets spéciaux Industrial Light and Magic (ILM), et l’embauche de ses jeunes prodiges issus de la pub, sera bien plus motivée par des nécessités financières et par un désir de maîtrise logistique que par une véritable vision à long terme. Lorsque STAR WARS finit par se révéler être le plus gros succès de l’Histoire du Cinéma, le drôle de contrat âprement négocié avec la Fox met aussitôt Lucas dans une position de pouvoir qu’aucun autre réalisateur n’a connu auparavant. Et c’est ce qui va le convaincre d’utiliser Lucasfilm pour asseoir définitivement son indépendance en s’inspirant des rêves technologico-artistiques de Coppola.

DISNEY SE REBIFFE

Les grandes majors mettront entre quatre ou cinq ans à réagir véritablement au changement de paradigme souligné par STAR WARS et par le développement de Lucasfilm. Une seule comprendra instinctivement qu’une nouvelle ère vient de s’ouvrir et qu’il s’agit dorénavant de penser les films autrement. Cette major, c’est précisément Disney ! C’est dans ses murs que vont très vite être lancés toute une série de projets qui appartiennent résolument à l’esprit des années 80, à savoir du space opera (LE TROU NOIR), de l’heroic fantasy (LE DRAGON DU LAC DE FEU), du film d’horreur (LES YEUX DE LA FORÊT) et le tout premier film de l’âge électronique (TRON). Mais alors que Lucas triomphe avec les suites de STAR WARS et les INDIANA JONES, toutes les tentatives de cinéma moderne du studio Disney dégringolent au box-office, entraînant la major au bord de la faillite et nécessitant dans l’urgence la création d’une nouvelle branche spécialisée dans les films live : Touchstone. Plus tard, Spielberg et Lucas, via la société Amblin, se permettront même d’humilier Disney en dominant l’été avec des dessins animés à succès (LE PETIT DINOSAURE, FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE) tandis que les dessins animés labellisés Disney, tels que BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ ou OLIVER ET COMPAGNIE mordront la poussière.

LE RANCH

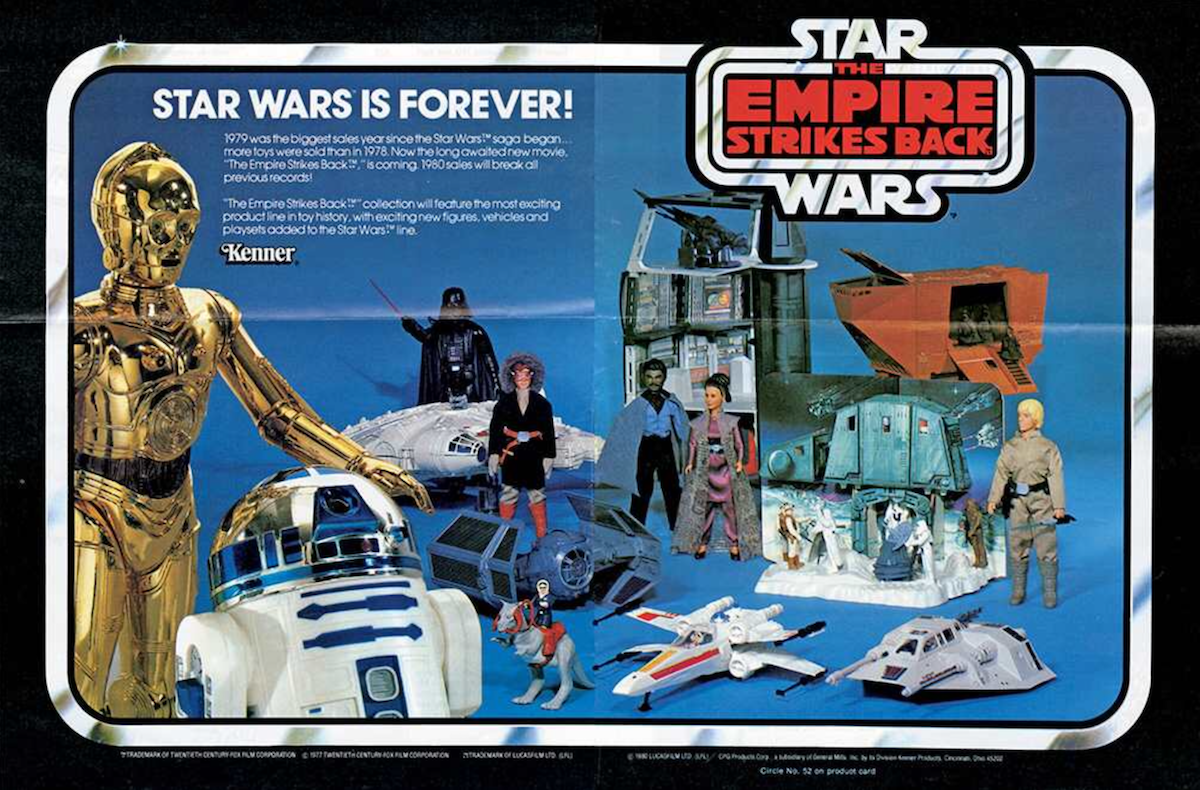

Au tournant des années 80, la société de Coppola American Zoetrope est fragilisée par le tournage et le budget dément de son APOCALYPSE NOW (produit en « indépendant » grâce à un montage financier international compliqué) et la société ira à sa perte avec l’échec financier monumental de COUP DE CŒUR, film très expérimental et au budget encore plus imposant. En contraste, Lucas touche les dividendes du triomphe de STAR WARS et, surtout, se garantit une fortune encore plus grande avec son contrôle total sur les produits dérivés. Les débuts du « George Lucas vendeur de jouets » ne sont pourtant pas nés d’une volonté franche (d’autant que son père vendait déjà des jouets et que sa relation avec lui s’est nourrie de défiance et de refus de prolonger l’entreprise familiale). En fait il s’agit pour lui, dans un premier temps, de contrôler un marché anarchique où commencent à pulluler les contrefaçons de produits STAR WARS.

Le contrôle, toujours le contrôle ! Et il apparaît très vite que le phénomène de consumérisme inédit qu’a généré son film rapportera plus d’argent que l’œuvre elle-même. Cette puissance financière va permettre à Lucas de soutenir, au moins sur le plan logistique et technologique, la « vision » qu’a eue autrefois Coppola. Ceci passera par la création du Skywalker Ranch, conçu comme un havre de paix pour scénaristes et réalisateurs en phase de préproduction, ranch dans lequel sera bâti le fameux studio d’enregistrement sonore créateur du label THX. Outre le renforcement de la branche d’effets spéciaux ILM, c’est également en ces lieux que seront élaborées les premières consoles de montage virtuel ainsi que des essais de jeux et programmes interactifs qui donneront naissance à Lucas Arts. Enfin, sous l’impulsion du visionnaire Ed Catmull, John Lasseter, animateur chez Disney, rejoindra la branche Lucasfilm Computer Division, où les deux compères inventeront le futur de l’animation, avant que Steve Jobs ne rachète la boîte à Lucas et la rebaptise Pixar.

CINÉMA MARKETING

Les promoteurs d’un cinéma exclusivement bourgeois, incapables de lire les films (ou même le monde) au-delà des étiquettes, passeront des décennies à tenter de convaincre leurs lecteurs que le duo Lucas-Spielberg fut l’initiateur du « cinéma-marketing » et le fossoyeur d’un cinéma plus artistique. Une curieuse posture qui consiste à accuser les artistes, plutôt que les gérants des studios, des changements dans la gestion des studios. Ce faisant, ces critiques passeront sous silence l’arrivée de Michael Eisner à la Paramount au début des années 80 et sa décision de lancer des projets sur la base de simples équations. Certes, Eisner dépensera effectivement une fortune pour attirer Lucas et Spielberg ainsi que leur projet des AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE, se foutant royalement du projet en lui-même, mais alléché par la simple addition « LES DENTS DE LA MER STAR WARS ».

Cependant, le vrai bras armé d’Eisner sur les années 80, le véritable initiateur du « cinéma-marketing », aura plutôt la forme du duo de producteurs Simpson-Bruckheimer, grâce à qui plusieurs films seront constitués « à l’envers », c’est-à-dire en débutant avec la mise sous contrats de vedettes, de chansons, de partenariats AVANT d’imaginer le pitch du futur film (FLASHDANCE, LE FLIC DE BEVERLY HILLS, TOP GUN). Mais, trop occupées à taper sur Lucasfilm ou sur le Amblin de Spielberg, trop occupées à minimiser les défiances bien réelles entre les majors et ces artistes bien trop puissants, les précieuses ridicules de la critique américaine ne verront pas s’établir les nouvelles alliances et les méthodes de fabrication ; celles qui suivront Michael Eisner dans son transfert de Paramount à Disney, et qui permettront à la major aux grandes oreilles de reconquérir le monde, d’abord en récupérant Pixar, puis en élaborant des séries de coups médiatiques terriblement cyniques dans leurs inversions de valeur (par exemple d’imaginer des films de pirates en s’inspirant des attractions des parcs Disney). Il ne serait pas déplacé de dire que cette critique américaine, prônant les vertus d’un cinéma supposé adulte et d’auteur, a montré qu’elle était l’alliée objective des majors en s’en prenant systématiquement aux cinéastes qui tentaient d’imposer aux majors des projets ambitieux et novateurs (James Cameron, Robert Zemeckis) plutôt qu’aux producteurs et aux agents qui ont véritablement fait et défait la constitution du Hollywood actuel.

ART MOVIES

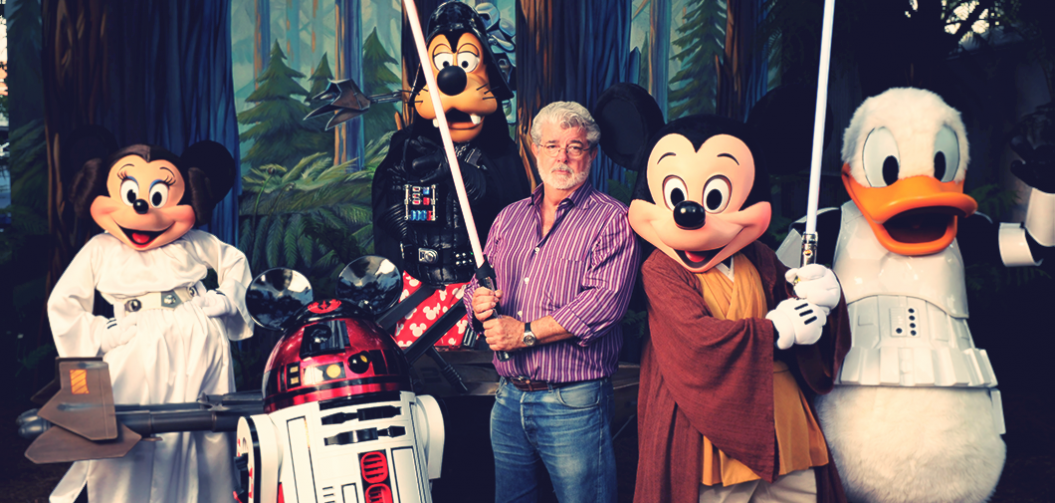

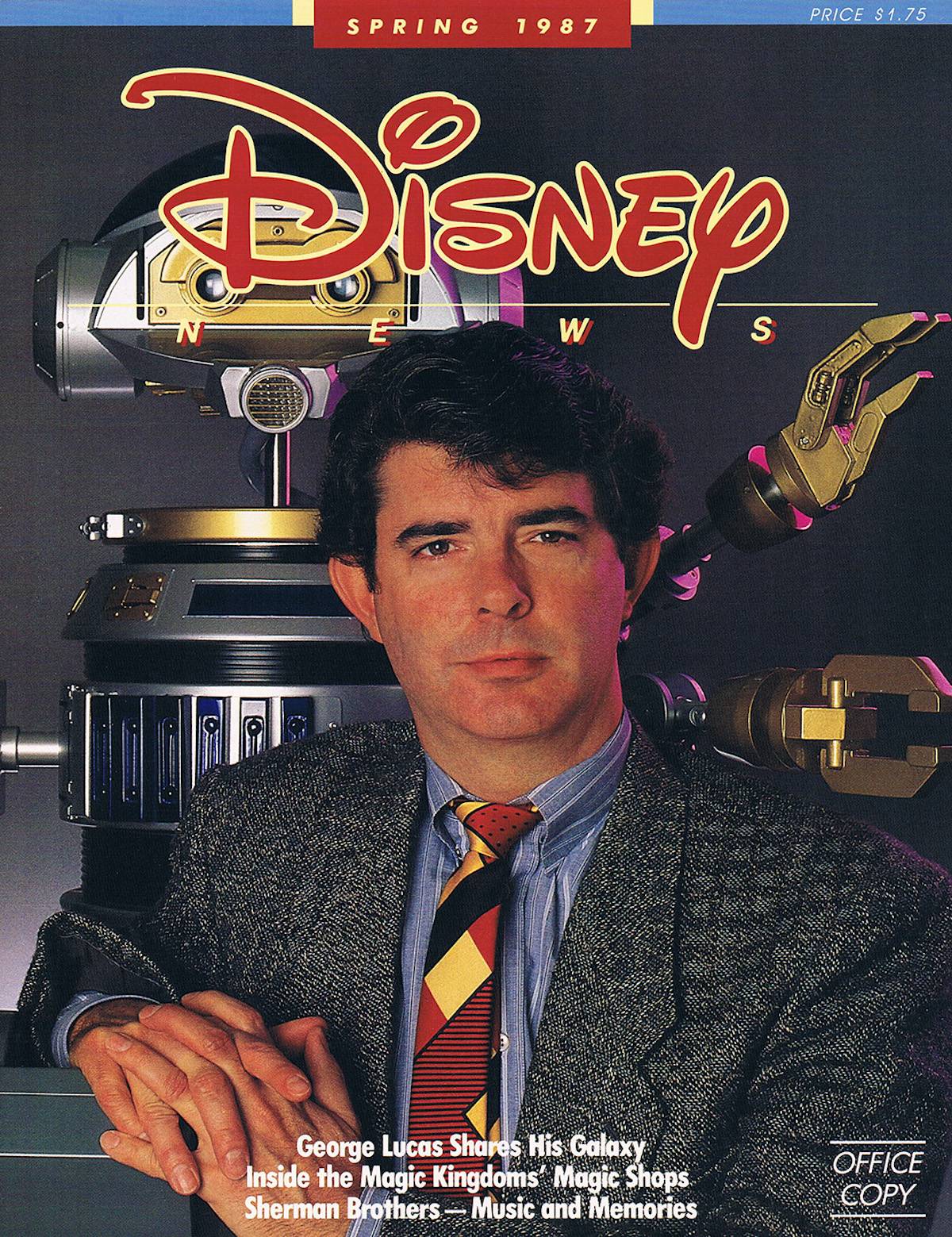

Durant la première partie des années 80, George Lucas va tenter de se servir des recettes de ses films familiaux pour produire une série de projets ouvertement « auteurisants ». Citons pour mémoire POWAQQATSI de Godfrey Reggio, le KAGEMUSHA d’Akira Kurosawa, LATINO, film gauchiste et anti-reaganien de son ami Haskell Wexler ou encore le MISHIMA de Paul Schrader. Mais la série d’échecs ou de gouffres commerciaux entraînés par ses productions plus familiales (HOWARD THE DUCK, WILLOW, LABYRINTHE) amèneront Lucas à ne plus se concentrer, en fin de décennie, que sur ses deux franchises solides, STAR WARS et INDIANA JONES, n’hésitant plus à répondre aux appels du pied de la maison Disney avec qui il élaborera l’attraction « Star Tours » ainsi que le plus terrifiant de tous les vidéoclips de Michael Jackson, le tristement fameux CAPTAIN EO, réalisé par Coppola avec une amertume évidente.

A MAN AND HIS DREAM

Le film qui témoigne très précisément de cette amertume s’appelle TUCKER (sorti en salles en 1988). Produit par George Lucas et réalisé par Francis Ford Coppola, TUCKER raconte l’histoire d’un ingénieur à l’âme d’artiste qui tente de fonder sa société pour produire la voiture du futur avant d’être vite écrasé, en coulisses, par une coalition des géants de l’automobile. À sa sortie, bien peu de gens ignorent que ce film amer ne raconte rien d’autre que la faillite d’American Zoetrope et l’échec relatif de Lucasfilm, face à la volonté des grandes majors de ne rien céder aux artistes trop entreprenants. Malgré ce constat d’échec, les exemples et les outils donnés par Coppola et Lucas vont véritablement nourrir l’esprit d’indépendance de certains cinéastes. Les montages financiers « à la Coppola » permettent aujourd’hui encore la constitution de projets refusés par les majors (voir CLOUD ATLAS). Et les outils développés ou perfectionnés chez Lucasfilm, tels que le montage virtuel, le son numérique ou l’image de synthèse, permettent de réaliser aujourd’hui pour une somme dérisoire des œuvres dont la finition était autrefois inconcevable hors studio.

NÉO-LUCAS

À la fin des années 90, lorsqu’il jette les bases de ce qui deviendra Weta, le Néo-Zélandais Peter Jackson s’inscrit ouvertement dans le chemin tracé par Lucasfilm, à la fois sur le plan administratif, sur le plan contractuel (pratiquement aucune ingérence de New Line sur le tournage du SEIGNEUR DES ANNEAUX), sur le plan technologique et sur un effort véritable de rationalisation de la logistique, « à la STAR WARS », qui lui permettra d’obtenir à l’écran des résultats inimaginables avec un budget si serré. La montée en puissance de Weta va alors créer dans les années 2000 un véritable pôle d’attraction pour les cinéastes ambitieux, désireux de se soustraire à la mainmise des majors : James Cameron, Guillermo Del Toro, Steven Spielberg. Del Toro ira même jusqu’à qualifier l’entreprise de Peter Jackson de « Hollywood tel que les Dieux l’ont rêvé », ce qui n’est clairement pas fait pour rassurer les majors qui constituent Hollywood. Aussi est-il permis de voir dans cette défiance entre la Nouvelle-Zélande et Hollywood les raisons qui ont empêché plusieurs projets de Weta, ambitieux et pratiquement condamnés au succès, à ne pas trouver de soutien financier auprès des grandes majors comme, pour mémoire, l’adaptation du jeu vidéo HALO ou celle d’EVANGELION. Tous ces projets, conçus avec l’argent d’Hollywood, mais loin, très loin de son emprise, auraient offert à ces cinéastes un surplus de pouvoir précisément redouté.

NÉO-HOLLYWOOD

Car du côté d’Hollywood, les années 2000 ont également apporté la conviction que l’industrie du divertissement de masse avait profondément changé, au niveau des plateformes et des habitudes de consommation. Et que si les majors voulaient résister aux nouveaux distributeurs de contenu générés par Internet, les consoles de jeu, les tablettes et les téléphones portables, il leur fallait absolument devenir autre chose que de simples distributeurs de films ou de DVDs et contrôler intégralement le « virtuel » via la maîtrise absolue de licences parfaitement adaptées au transmédia. La mainmise de Disney sur le catalogue Marvel répond entièrement à cette nouvelle politique. L’idée de laisser des artistes créer, gérer et contrôler les personnages et les univers de franchises à succès (comme l’ont fait les Wachowski sur MATRIX, Cameron sur AVATAR, Jackson sur l’univers de Tolkien) devient dès lors une hérésie économique.

LE SYMBOLE

Et c’est là que le rachat de Lucasfilm par Disney agit comme un coup de tonnerre, en rappelant, ne serait-ce que symboliquement, la toute-puissance de ces majors du nouvel âge sur les cinéastes qui ont tenté de leur contester la propriété intellectuelle des œuvres. Il apparaît que Disney était depuis longtemps en négociations pour ramener à elle l’univers STAR WARS, en développant depuis plusieurs mois des traitements pour les trois prochains épisodes (des rumeurs annoncent que Brad Bird travaille depuis six mois sur un STAR WARS). Ceci jette au passage une lumière tout à fait pertinente sur la mise à mort programmée du projet JOHN CARTER face au coup de semonce du projet AVENGERS (nous tâcherons d’y revenir). Mais au-delà du destin des franchises STAR WARS ou INDIANA JONES, c’est surtout le symbolique qui domine cette nouvelle. La création originale du plus puissant des cinéastes/producteurs indépendants américains appartient désormais à la major qui a autrefois failli périr à ses pieds.

On pourrait y voir au choix Vercingétorix déposant les armes aux pieds de César ou l’Autriche se laissant annexer par l’Allemagne, selon que l’on considère le geste de George Lucas comme inévitable ou comme un acte de pure lâcheté. Toujours est-il que ces résonances symboliques vont faire écho à travers le monde du divertissement international, tout particulièrement du côté de la Nouvelle-Zélande (Weta), du Japon (Nintendo et ses franchises familiales en pagaille), du Canada (Ubisoft), de l’Angleterre (Rockstar) et de pratiquement tous les créateurs qui ont eu le malheur d’imaginer des personnages et des univers chéris en masse par le public international.

LAST MAJOR STANDING

La dernière major américaine à fonctionner encore (mais pour combien de temps ?) sur l’ancien modèle de partenariat avec les cinéastes/créateurs est Warner. On pourrait s’amuser à comparer sa carte blanche laissée à l’époque à Chris Nolan pour sa saga du DARK KNIGHT et la mainmise étouffante de Disney sur toutes ses productions de super-héros récentes. Et il ne faudra donc pas s’étonner si une majorité des futurs blockbusters excitants, prometteurs ou novateurs de ces dernières années, se trouvent aujourd’hui sous la bannière Warner (GRAVITY, CLOUD ATLAS, BILBO LE HOBBIT, PACIFIC RIM, MAD MAX : FURY ROAD, JUPITER ASCENDING).

Et si ces films ne dévastent pas le box-office, en rappelant au public la valeur de projets sortant un tant soit peu de l’ordinaire, alors il faudra se contenter du nouveau paradigme et accepter qu’Hollywood s’engouffre encore plus en avant dans les TWILIGHT, FAST AND FURIOUS, PIRATES DES CARAÏBES, MADAGASCAR, L’ÂGE DE GLACE, HUNGER GAMES, ALVIN ET LES CHIMPMUNKS et autres AVENGERS, déclinables à l’infini sur tous médias et tous supports.

La prophétie est certes caricaturale, elle n’en était pas moins en germe dans la signature du contrat entre Lucas et Disney.

Rafik DJOUMI

Article paru dans le numéro Rockyrama spécial STAR WARS sorti en 2015.