Millennium Actress, la dernière séance

Texte par Par Malik-Djamel Amazigh Houha

En 1997, Satoshi Kon éclabousse de son talent le cinéma avec son premier film d’animation, Perfect Blue. Le deuxième opus du réalisateur, Millennium Actress, est un long métrage qui fait partie de ces œuvres «importantes». Il ne faut pas avoir peur des mots. C’est une proposition artistique qui n’est pas motivée par le seul plaisir du public, mais aussi (parce que les portes que Satoshi Kon ouvre et ferme forcent le spectateur à l’exigence), par le besoin de s’emparer de l’histoire du Japon. Et ceci pour mieux pénétrer cette histoire insensée d’amour fou, qui prend des chemins alambiqués et s’échappe sur plusieurs niveaux de fictions et de réalités.

Le cinéaste choisit comme protagoniste un personnage féminin que l’on voit à toutes les étapes de son existence. Une habitude qu’il prend pour presque toutes ses créations cinématographiques, exception faite de Tokyo Godfathers. Il l’explique par le fait qu’il ne connaît pas les femmes comme il connaît les hommes, et cela lui permet de développer les personnages différemment, mais aussi parce qu’il crée des personnages féminins à l’image de son existence et de sa psyché au moment où il réalise ses films. Toutes les transformations en elles sont le reflet des changements qui affectent le cinéaste. Satoshi Kon dit que, lorsqu’il a réalisé Millennium Actress, il était dans une recherche active de quelque chose, et la représentation de cette quête est symbolisée par Chiyoko.

Ce long métrage est une aventure qui navigue sur mille flots. Il remonte des fleuves et descend des rivières, pour se trouver à la frontière d’un lieu où convergent la naissance et la mort. C’est un voyage initiatique entre montagne et océan. Bien évidemment, dans ce film, il n’est nulle question d’un cours d’eau qui se promène entre monts et mers, mais de la bande magnétique d’une table de montage qui se rembobine. Un morceau de celluloïd qui s’égare dans les tumultes d’une vie et d’une nation. C’est une promenade mélancolique de l’histoire nippone dans le cinéma, et une chevauchée fantastique de la pellicule dans la mémoire japonaise – ses heures de gloire comme ses traumatismes. Néanmoins, la métaphore de l’eau est intéressante pour évoquer ce long métrage qui se montre à nous comme un cycle de vie, un périple qui termine comme il commence ; par un voyage qui boucle une étape, le grand tourbillon de la vie, avec une référence évidente à 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick.

Millennium Actress est un hommage à l’épopée foisonnante de l’art cinématographique japonais. C’est un film-puzzle qui reconstitue une mémoire collective en plongeant dans les souvenirs d’enfance du cinéaste. C’est également un mélodrame éclaté entre l’espace et le temps. Une histoire d’amour qui se joue dans plusieurs dimensions, avec comme bâton de relais le personnage principal, la sublime artiste fictive Chiyoko Fujiwara, comédienne phare des studios Ginei. Des mythes imaginaires qui nous rappellent pourtant trois géants authentiques de l’âge d’or du cinéma nippon. Il y a d’abord Setsuko Hara, celle qu’un célèbre critique du cinéma nippon appelle « la Greta Garbo du cinéma japonais », actrice pour Yasujiro Ozu et Mikio Naruse, entre autres, et qui a commencé sa carrière en 1937. Et puis, il y a Hideko Takamine, comédienne incroyable qui n’a eu de cesse de se réinventer à l’écran et à qui le cinéma a permis de vivre toutes les vies. Et pour terminer, il y a les studios de la Shochiku, qui ont été un fleuron de l’industrie cinématographique nippone.

Deux références incontournables dont les biographies servent de moule pour la création du personnage de Chiyoko Fujiwara. «Le personnage principal est l’image de Setsuko Hara et Hideko Takamine», rappelle à mainte reprise Satoshi Kon. La construction du cinéma japonais, l’un des premiers au monde, s’est articulée autour de grandes sociétés de production, Toho et Nikkatsu, et bien évidemment les studios Shochiku, dont les locaux emblématiques, situés dans la ville d’Ofuna, ont été détruits en 1998, faisant table rase d’une partie de l’histoire du septième art japonais. Une destruction qui en évoque une autre, celle des vieux studios fictifs de la Ginei au début du film. Ces studios sont nés la même année que Chiyoko Fujiwara, il y a soixante-dix ans, en 1923. Ceci a son importance, la Ginei et Fujiwara sont intimement liés ; les films dans lesquels a joué Chiyoko sont, d’une certaine manière, des personnages non organiques du film, parce qu’ils sont des véhicules et les réceptacles d’une histoire et de l’Histoire.

Le postulat de départ du film est pourtant simple. Un journaliste, Genya Tachibana, réalise un documentaire pour la télévision sur une actrice qui vit recluse dans sa maison depuis trente ans. C’est un admirateur fanatique, il connaît toutes les scènes et tous les dialogues de ses films. Elle accepte de le rencontrer et lui livre le récit de sa vie : elle parle de sa carrière, de ses débuts, mais aussi de sa quête éperdue, la recherche de ce coup de foudre d’adolescence qui a bouleversé sa destinée à jamais. Une confidence intime

Et puis le long métrage s’emballe, les souvenirs de Chiyoko Fujiwara se mêlent à ceux des rôles qu’elle a joués tout au long de sa carrière. Le cinéaste nous perd, l’actrice s’égare ou se retrouve, suivant les multiples interprétations que l’on peut faire du film, de ces portes et de ces tiroirs que l’on ouvre. La confusion est de mise, les personnages que la star incarne se nomment tous Chiyoko. Le prénom a son importance : en japonais, il signifie « enfant de l’éternité », mais il peut aussi être interprété comme « enfant des mille mondes ». Chiyoko Fujiwara est à l’image de son prénom. C’est une enfant de l’éternité, une femme de mille ans, qui habite mille univers, pour un film qui traverse un millénaire de l’histoire du Japon à travers l’histoire de son cinéma.

Le journaliste qui recueille ces fragments de mémoires se retrouve acteur des souvenirs de l’actrice, et donc comédien de ses films. Une interaction déroutante, mais essentielle. Elle laisse le spectateur perplexe, mais colore ce long métrage animé mélodramatique d’une teinte comique et rocambolesque. D’autant plus que son caméraman l’accompagne aussi dans cette étrange odyssée pour filmer de l’intérieur les éléments de la mémoire de la comédienne. Et le technicien qui s’interroge souvent à haute voix – « C’est quoi ce cirque, ce n’est pas possible, où on est ? » – se retrouve, par un fantastique tour de passe-passe de point de vue, incarner par moment ce «?nous?», les spectateurs et spectatrices du film. Le personnage du caméraman totalement désappointé, faisant écho à notre propre questionnement, nous inclut dans la fiction et s’inclut dans la réalité. Il n’y a aucune faribole dans ce film. Tout se mêle dans une mise en abîme vertigineuse, où l’un des enjeux majeurs reste le point de vue.

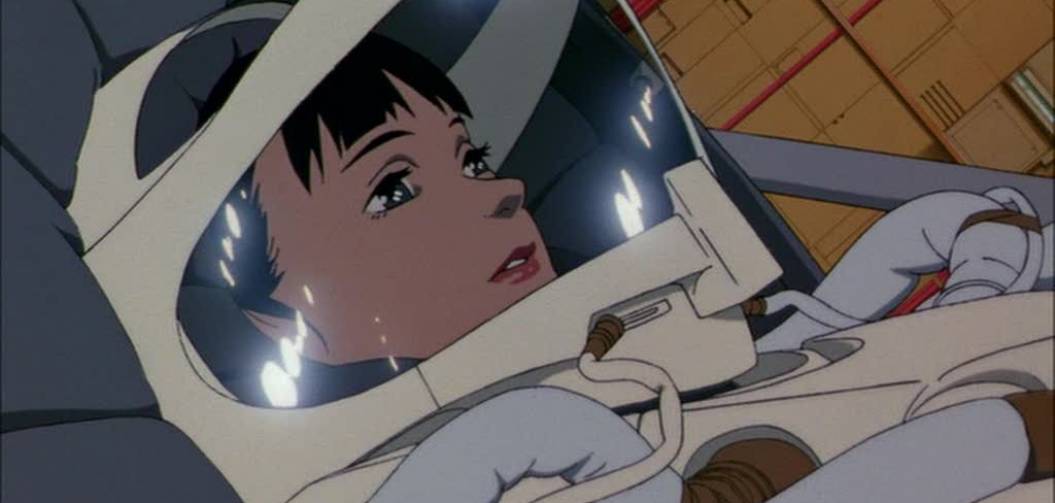

La première séquence du film est une vue de l’espace infini, puis l’on voit deux corps célestes. Le cinéaste nous annonce par ce plan l’enjeu du film : une actrice entre deux mondes qui sont liés par un voyage. Un voyage sans retour possible dans ce film futuriste, qui est aussi le dernier long métrage de la carrière de Chiyoko Fujiwara. Puis on quitte ce film pour entrer dans un autre, Millennium Actress. Le lien se fait de deux manières. D’abord par un changement de plan, dont le témoin est la tirade de l’acteur qui s’adresse à Chiyoko, tirade reprise par le journaliste qui regarde ce film qu’il connaît par cœur dans une autre scène.

Puis nous passons du film que regarde Genya Tachibana à celui que nous regardons. La fiction ici est plurielle et profite de cette mise en abîme pour se jouer de sa définition ; aussi étrange que cela puisse être, nous passons d’une fiction fictive à une fiction réelle. La continuité entre ces deux réalités s’opère d’une autre manière : la fusée démarre, puis décolle, ce qui provoque un tremblement qui, dans la réalité du journaliste, est une secousse sismique. En moins d’une minute, en un seul raccord, Satoshi Kon brouille les pistes, donne les clés, ferme la porte, ouvre la fenêtre, et nous laisse dans la lumière pour mieux observer l’obscurité... et nous débrouiller avec tout ça. Cette première séquence du film fait écho à une autre, la scène dans laquelle Genya Tachibana rencontre Chiyoko. Le tremblement de terre et les lotus dans le jardin sont deux motifs récurrents du film (cf. la forme de la station spatiale). La symbolique de la fleur de lotus est fascinante : pureté, mais aussi éveil, notion importante du bouddhisme qui est un état de conscience supérieur, et qui peut donc s’interpréter comme l’annihilation de notre perception de la réalité. Le lotus est aussi l’une des rares plantes qui donnent simultanément naissance à une fleur et à un fruit, soit un organisme vivant qui se présente au monde de deux manières différentes.

Plonger dans les souvenirs de l’actrice, c’est d’une part se perdre en elle et se jeter dans les abîmes de son être : une identité morcelée par ses vies fictives dans lesquelles mille « je » suivent la même piste. Mais c’est aussi parcourir le panthéon du cinéma japonais, et Satoshi Kon nous invite à le rejoindre dans cette transe jubilatoire et quasi religieuse.

Extrait de Millennium Actress, la dernière séance.

Par Malik-Djamel Amazigh Houha.

La suite de l'article à lire dans notre magazine Rockyrama n°27 - Christopher Nolan Chaos & Harmonie