Ridley 1er, empereur entertainer

Enfant de militaire et de l'Empire britannique, ce dernier reste un cinéaste du duel et des batailles, de la conquête et de la colonisation, de la Nouvelle Frontière et des nouveaux horizons du numérique. Ridley 1er, un empereur entertainer.

Si le premier Ridley Scott fut autant dans le sillage d'un Kubrick, c'est peut-être parce qu'il y avait vu la meilleure manière de faire ses armes – on connaît les accointances du maître avec la guerre, comme on sait son legs à la science-fiction colossal. On pourrait finalement dire la même chose de Scott. Enfant de militaire et de l'Empire britannique, ce dernier reste un cinéaste du duel et des batailles, de la conquête et de la colonisation, de la Nouvelle Frontière et des nouveaux horizons du numérique. Ridley 1er, un empereur entertainer.

Le 15 juillet 1960, John Fitzgerald Kennedy prononce son fameux discours de la « Nouvelle Frontière » à la Convention du Parti démocrate : « Au-delà de cette frontière, s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. » Le futur président, qui entrera en fonction quelques mois plus tard, est ovationné dans un Los Angeles Memorial Coliseum plein à craquer. Le nom du stade ainsi que son architecture évoquent le Colisée de la Rome antique et ses jeux du cirque : Panem et circenses est l'ancêtre du blockbuster et de l'entertainment hollywoodiens, l'arène romaine est indissociable d'une certaine suprématie du cinéma américain d'après-guerre – Technicolor, péplum, fresque biblique. « Are you entertained? » demande à la foule Maximus, général romain déchu et réduit en esclavage dans Gladiator.

Empereur de l'entertainment, cinéaste des empires et des grandes civilisations disparus, Ridley Scott a bâti une œuvre de « Nouvelle Frontière », une œuvre qui voyage aussi bien dans l'espace que dans le temps, une œuvre montrant également à l'oeuvre le capital, la compagnie, la corporation, la grande exploitation de l'humain (et du non-humain). Il n'y a pas d'un côté le maître de la S.F., et de l'autre le fresquiste, l'historien. Le travail de Scott a avoir avec l'expansionnisme : on trouve des colonies aussi bien dans 1492 : Christophe Colomb que dans Blade Runner, on trouve des esclaves aussi bien dans l'Egypte ancienne (Exodus) que dans le Los Angeles de 2019 (Blade Runner encore). Scott, un vrai rétro-futuriste.

L'expansionnisme a pour corollaire le militarisme. Deux raisons au moins expliquent l'omniprésence de la chose militaire chez Scott. La première, c'est qu'en tant que Britannique, il est un rejeton de l'Empire. La deuxième, c'est qu'il est le fils cadet du colonel Francis Percy Scott. Comme tout enfant de militaire, il mène la vie d'un soldat en campagne. La famille déménage de nombreuses fois, aussi bien en Angleterre qu'à l'étranger. « Il adorait l'armée » raconte le réalisateur à propos de son père. Ridley est lui-même à deux doigts de s'engager quand son entourage le convainc de persister dans la voie qui deviendra la sienne.

Une expérience américaine

En 1961, Ridley est diplômé du Royal College of Arts. Brillant dessinateur, peintre, il postule à la BBC comme décorateur de plateau, avec derrière la tête l'idée qu'il pourra y voir des réalisateurs au travail et ainsi apprendre le métier. À ce jour, il n'a signé que le court métrage de fin d'études Boy and Bicycle, avec dans le rôle principal son petit frère et futur associé, le réalisateur Tony Scott. À la même période, il reçoit une bourse pour étudier à l'étranger. Ridley est doublement chanceux : la BBC l'attendra, le jeune homme part à New York faire ses armes en tant qu'assistant monteur des célèbres documentaristes Richard Leacock et D.A. Pennebaker, l'homme qui filmera plus tard Bob Dylan dans Don't Look Back : « Leacock/Pennebaker, c'était une des grandes sociétés de production de l'époque, c'était un melting-pot de nouveaux talents. Les types qui y travaillaient étaient fous. Ils pouvaient réaliser n'importe quoi, tourner n'importe quoi. Ce fut pour moi une période tout simplement géniale. » Avant de rentrer au pays en 1962, Ridley achève sa première expérience américaine en grimpant dans un Greyhound Bus de la 34e rue : il visite New Orleans, Las Vegas, Hollywood, Salt Lake City, Chicago et retourne à New York. Ce trip est un substitut romantique à son service militaire. De retour à la BBC, Ridley est embauché comme directeur artistique. C'est lui qui a la charge de la conception et de l'identité visuelle des plateaux, mais aussi la gestion du budget – un avant-goût de son activité de producteur.

En 1963, ses talents graphiques attirent l'attention de professionnels hors de la BBC. Un nouveau marché émerge qui va faire beaucoup pour sa réputation et pour la reconnaissance de son style : la publicité. Sollicité comme directeur artistique, Scott réalise à son tour son premier spot pour Gerber, une marque de nourriture pour bébé. Deux ans plus tard, il créera sa propre société de production de films publicitaires, la Ridley Scott Associates, qui va le rendre très riche et révéler d'autres talents britanniques comme Alan Parker, Hugh Hudson… et Tony Scott ! En 1963 encore, la BBC lui offre la possibilité de développer ses qualités de metteur en scène. Scott participe à une formation « training director » à l'issue de laquelle il doit rendre un travail à partir d'une forme télévisuelle de son choix. Il jette son dévolu sur Les Sentiers de la gloire, le roman de Humphrey Cobb adapté par Kubrick en 1957. Tourné en un jour, ce film d'élève est la récréation d'une scène de bataille et, en cela, la matrice de l'épopée scottienne, de ses films de maître, de maître de guerre. À partir des années 2000, il n'est pas – ou presque pas – de Ridley Scott sans duel, sans affrontements, sans scène de bataille. Il y aurait donc une troisième raison à la surprésence du militarisme chez Scott. À ses débuts, au moins dans ses trois premiers longs métrages, l'apprenti retrouve la ligne du cinéma guerrier et visionnaire de Kubrick. Un cinéma d'oeil grand ouvert, et d'oeil pour œil.

Apprenti-Kubrick

Adapté d'une nouvelle de Joseph Conrad, Les Duellistes reprend le style pictural, très George de La Tour, de Barry Lyndon. On y retrouve même Gay Hamilton, la cousine coquine qui cache un ruban entre ses seins et invite Barry à chercher le bout de tissu sur elle partout où il lui plaira. On aurait pu les croire réservés à un premier long métrage sous influence. En réalité, la lumière de feu et la sensibilité dix-huitièmiste d'un Kubrick ne déserteront pas le monde de Scott, riche en alcôves, chambres royales, officines. Bougies ou torches, le feu est la lumière naturelle des comploteurs, des puissants, des hommes-dieux de Blade Runner (Tyrell, interprété par Joe Turkel, le barman fantomatique de Shining), de Gladiator, de Kingdom of Heaven, d'Exodus. Tourné avec un budget très modeste, après plusieurs projets avortés, Les Duellistes raconte le duel perpétuel entre deux officiers français, sur fond de guerres napoléoniennes. L'allégeance à l'empereur n'est plus de mise quand Napoléon est destitué, après son exil sur l'île d'Elbe.

Rejoignant les armées de Louis XVIII tandis que son rival Féraut (Harvey Keitel) a pris le parti de l'empereur, d'Hubert (Keith Carradine) a cette phrase qui a une certaine résonance avec le travail de Ridley Scott : « L'armée du roi aura plus de réalistes que de royalistes ». Dès ses débuts, Scott traque le réalisme et se satisfait des zones d'ombre de la lumière ordinaire, de tous les jours, quand le soleil se couche, quand, de retour d'une journée de travail, nous retrouvons notre logis assombri. Son style fera l'éloge de l'ombre : « Je n'ai utilisé rien d'autre que la lumière naturelle pour mon premier film publicitaire. Je voulais que tout paraisse réel à l'intérieur du cadre. C'était une approche strictement opposée à celle de la BBC où tout était éclairé en high-key et donnait à l'image un côté plat et irréel. Ce type de lumière me faisait chier parce que ça donnait une allure merdique à mes décors. » Scott le réaliste est devenu un roi de la S.F. par accident.

Alien, film du ventre

À l'époque où on lui propose Alien, il a un autre projet en tête, plus proche de sa période fresquiste des années 2000-2010 : faire sa propre version de Tristan et Iseult. Mais voilà qu'un jour, il découvre « cette chose qu'on appelle Star Wars » : « J'étais devasté. Devasté parce que George Lucas, par certains aspects, avait déjà emprunté des voies artistiques que j'avais imaginé pour Tristan et Iseult. Alors que j'étais en train de regarder Star Wars, j'ai réalisé que le genre de film que j'avais essayé de faire avec Tristan, cette histoire d'amour médiéval, ne rencontrerait jamais son public. Alors même que j'ai aimé et admiré le film de Lucas, l'expérience générale fut vraiment déprimante pour moi ».

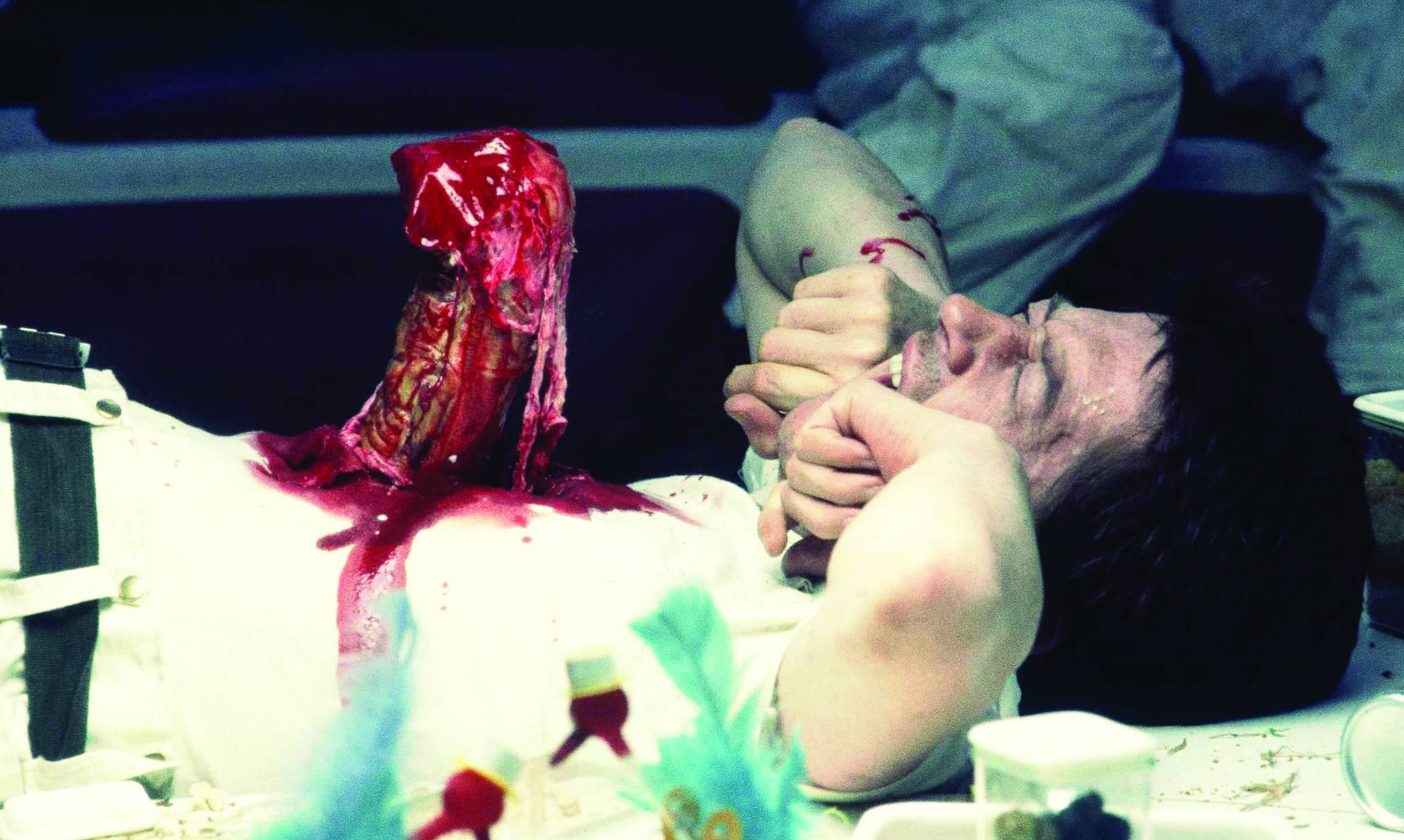

Comme Star Wars, Alien a une dette envers 2001 en ce qui concerne le réalisme des décors, des maquettes et de la technologie, l'intelligence artificielle HAL scindée ici en deux avec Ash et Mother, la rencontre entre l'infiniment grand de l'espace et l'infiniment petit du fœtus, de la vie qui pousse à l'intérieur du corps humain. Ce que Olivier Assayas écrit en juin 1982 sur la S.F. des années soixante et notamment 2001, vaut pour Alien : « L'errance du vaisseau spatial dans l'infinité de l'univers à la recherche d'un nouvel horizon ne se résout que dans la séquence d'effets spéciaux où seul l'espace intérieur permet de trouver une ligne de fuite, une perspective et un infini. Quant à la clé finale de ce territoire à la fois métaphysique et subaquatique, elle ne peut être que dans l'apparition finale du fœtus : le cinéma est retourné au ventre. » La créature explosant la cage thoracique de Kane est le versant cauchemardesque, monstrueux du foetus flottant dans le cosmos à la fin de 2001.

Dans Alien comme dans la S.F. des années soixante (Le Voyage fantastique de Richard Fleischer par exemple), on explore les corps, qu'ils soient organiques ou métalliques, ou les deux. Avant de se retrouver nez à nez avec l'Alien logeant dans l'oeuf, Kane descend le long de ce qui semble être une colonne vertébrale géante. Par un pur hasard, Alien annonce Shining, son décor vertical emprunté à l'imaginaire gothique et sa relecture du mythe du Minotaure. L'équipage du Nostromo est composé de sept passagers, les entrailles du vaisseau appelle la comparaison avec le labyrinthe. « Le cinéma est retourné au ventre ». Ce n'est pas rien de retrouver Sigourney Weaver en directrice d'un sacrifice mythologique dans La Cabane dans les bois, un survival horror parodique génial qui entre dans le ventre du fantastique, qui expose comme dans un musée les monstres façonnés par les imaginaires de l'antiquité et du Moyen Âge.

Blade Runner, film des yeux

Autant Alien est un film du bide, autant Blade Runner, le troisième film de Scott, est un film de l'oeil. Un oeil grand ouvert comme celui de Dave Bowman à la fin de 2001, un œil en très gros plan ébloui par le spectacle d'une cité à la fois antique et futuriste, à la fois terrienne et extraterrestre appelée Los Angeles. Baudrillard pensait peut-être autant à E.T. qu'à Blade Runner lorsqu'il notait dans Amérique : « Mulholland Drive la nuit, c'est le point de vue d'un extraterrestre sur la planète Terre, ou inversement c'est la vision d'un terrien sur la métropole galactique. » Avec sa musique planante, ses crachats de flamme, son horizon constellé de petits points lumineux, ses buildings pyramidaux qui prophétisent l'Egypte ancienne d'Exodus, le film offre l'une des ouvertures les plus sidérantes de l'histoire du blockbuster. À la fin de ce survol, nous arrivons à la tour Tyrell, qui porte le nom du démiurge qui conçoit les « Réplicants ». « Plus humains que l'humain », ces robots émotifs sont la main d'oeuvre du grand hors-champ de Blade Runner, de cet outremonde, de cette colonie que l'on appelle le « Off-World » et qui est le prolongement extraterrestre de l’impérialisme, de la découverte des nouveaux mondes, de l'esclavage, du capitalisme comme crime contre l'humanité, des édifices pharaoniques surhumains parce que construits sur de l'inhumain. Le dirigeable qui fait la promotion du Off-World traverse un décor urbain envahi par la publicité : cette geisha qui a la taille d'un immeuble, l'omniprésence de marques au prestige international, RCA, TWA, Coca-Cola, etc. Scott, le spécialiste en la matière, sait de quoi il parle.

À travers la figure du « Réplicant », terme que Scott substitua à « l'androïde » de la nouvelle de Philip K. Dick, Blade Runner approfondit la relation entre l'humain et le non-humain présente dans Alien. Cette question irrigue plus largement le cinéma américain des années quatre-vingt : dans les yeux synthétiques des esclaves-robots, on peut voir ce qui travaille la décennie, son rapport à l'artificialité, la façon dont elle accouche des images, dont elle les engendre à l'heure des effets spéciaux et de la mort du réalisme seventies, la façon dont le cinéma de Spielberg et Lucas, par exemple, cherche à nous éblouir, à nous crever les yeux. Telle est la façon dont les Réplicants tuent leurs ennemis, en énucléant. Ils crèvent les yeux d'avoir été eux-mêmes été éblouis par le spectacle de la colonie, ou, au contraire, de n'avoir pas assez contemplé du fait de leur condition d'esclave. C'est quelque chose que nous spectateurs, nous ne verrons et ne comprendrons jamais : « J'ai vu tant de choses que vous humains ne pourrez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannahauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie... ».

Le deuxième Ridley

Au début d'Alien, le Nostromo s'anime d'une vie propre, électronique, non-humaine, tandis que Ripley et les autres sont encore endormis. Un écran d'ordinateur s'allume de lui-même (on retrouve le même genre d'interface dans Blade Runner). Sa lumière se projette sur un étrange casque muni d'un bouton-poussoir et confère à l'objet un certain anthropomorphisme. La lumière insuffle de la vie. Ce n'est plus un casque qui est posé là, parmi les items technologiques du Nostromo, c'est un visage qui regarde un écran. Comme Kubrick dans 2001 et par souci de réalisme, Ridley Scott veut montrer dans Alien et Blade Runner comment ça bouge à l'intérieur de la maquette, il montre ce qu'il y a de vivant à l'intérieur d'un décor fabriqué : un corps humain, celui de Ripley, celui de Dave Holden fumant une cigarette en regardant Los Angeles 2019 par la fenêtre tandis que tournent les hélices d'un ventilateur au plafond. Telle une relique, la maquette apparaîtra chez le deuxième Ridley Scott mais pour elle-même, comme décor dans le décor, la maquette filmée en tant que maquette (le Colisée de Gladiator, le palais à l'effigie de Ramses dans Exodus).

Au moment où le monde entre à la fois dans un nouveau siècle et dans un nouveau millénaire, le monumentalisme scottien et le blockbuster entrent dans une nouvelle ère. L'image de synthèse permet de recréer des espaces plus vastes, des empires chéris par le cinéma hollywoodien classique (Rome antique, Egypte ancienne) ou encore une ville de syncrétisme religieux comme la Jérusalem des Croisades (Kindgom of Heaven). De Gladiator à Exodus, il y a le passage du décor en dur avec extensions numériques au presque seul décor numérique. Tels sont la « Nouvelle Frontière », le « nouvel horizon » du cinéma de Scott comme celui des autres artisans hollywoodiens. Gladiator inaugure également pour le Britannique une période d'histoire romancée et de réalisme digital. Politiques, religieuses, guerrières, les intrigues se situent au croisement de Cecil B. DeMille et d'Alexandre Dumas, parfois avec des passerelles discrètes mais directes entre les films. Robin des Bois commence là où Kindgom of Heaven s'arrête, avec le départ de Richard Coeur de Lion pour la Terre Sainte. Le Robin des Bois de Scott s'arrête là où celui de Disney commence. Quand on quitte l'histoire (le retour des Croisades) pour entrer dans la légende. Il n'y a qu'un seul film de légende pure chez Scott : Legend ou l'occasion de montrer en intégralité le rêve de Deckard – la Licorne, convoitée par des forces du mal désirant plonger le monde dans l'obscurité mais qui seront défaites grâce à une astuce de chef op. Jack, homme des bois militarisé avec son armure dorée, pénètre l'antre démoniaque. Il place des boucliers à des endroits stratégiques comme autant de réflecteurs, pour créer un chemin de lumière. Il vainc le Diable, cet autre Tyrell éclairant son antre à la lumière de feu.

Duel ultime

Quel que soit le Ridley Scott auquel on a affaire, le futuriste, l'historien ou le contemporain, l'argentique ou le numérique, quelque chose de militaire et de martial persiste. C'est la figure du duel, du combat singulier. Si on suit une partie de sa filmographie, cela donne : Féraut contre d'Hubert, Ripley contre l'Alien, Deckard contre Roy, Jack contre le Prince des Ténèbres (Legend), Nick Conklin contre Koji Sato (Black Rain), Maximus contre Commode (Gladiator), etc. On ajouterait les frères ennemis d'Exodus, s'il avait été réalisé dans d'autres circonstances et s'il n'était pas dédié à une personne chère à Ridley. Parce qu'ici, la figure du duel se retourne en hommage et témoignage d'amour fraternel. Si Scott décide de ne pas fendre la Mer Rouge, c'est peut-être parce qu'il y a eu assez de déchirement comme ça. Moïse et Ramses aux extrémités de la Mer Rouge, ce sont les frères séparés, c'est Ridley qui communique avec Tony qui se trouve maintenant sur l'autre rive. En 2012, Tony Scott se suicide. Son corps est retiré des eaux, près du pont Vincent Thomas duquel il s'est jeté. Tony fut le tout premier héros de Scott, le premier visage qu'il enregistra sur pellicule avec l'expérimental Boy and Bicycle, il fut l'adolescent à vélo faisant l'école buissonnière, traversant des rues désertes, croisant une poupée-robot clignant de l'oeil. Tony regarde la mer, sans savoir qu'il se trouve dans l'outremonde, qu'il est au pays des morts.

Nathan RENEAUD