Rocky, une histoire de l'Amérique

La saga Rocky n’est pas qu’une série de bons films de boxe. Étalée sur plus de quarante ans, elle raconte aussi une histoire de l’Amérique contemporaine.

La saga Rocky n’est pas qu’une série de bons films de boxe. Étalée sur plus de quarante ans, elle raconte aussi une histoire de l’Amérique contemporaine. De ses débuts, au lendemain de la défaite au Viêt Nam, à l’après-11 septembre, en passant par les tensions de la guerre froide pendant les années quatre-vingt, la saga Rocky est un miroir dans lequel l’Amérique peut rétrospectivement contempler l’évolution de son moral. Une Amérique parfois victorieuse, parfois doutant d’elle-même, comme le boxeur au fil des sept épisodes.

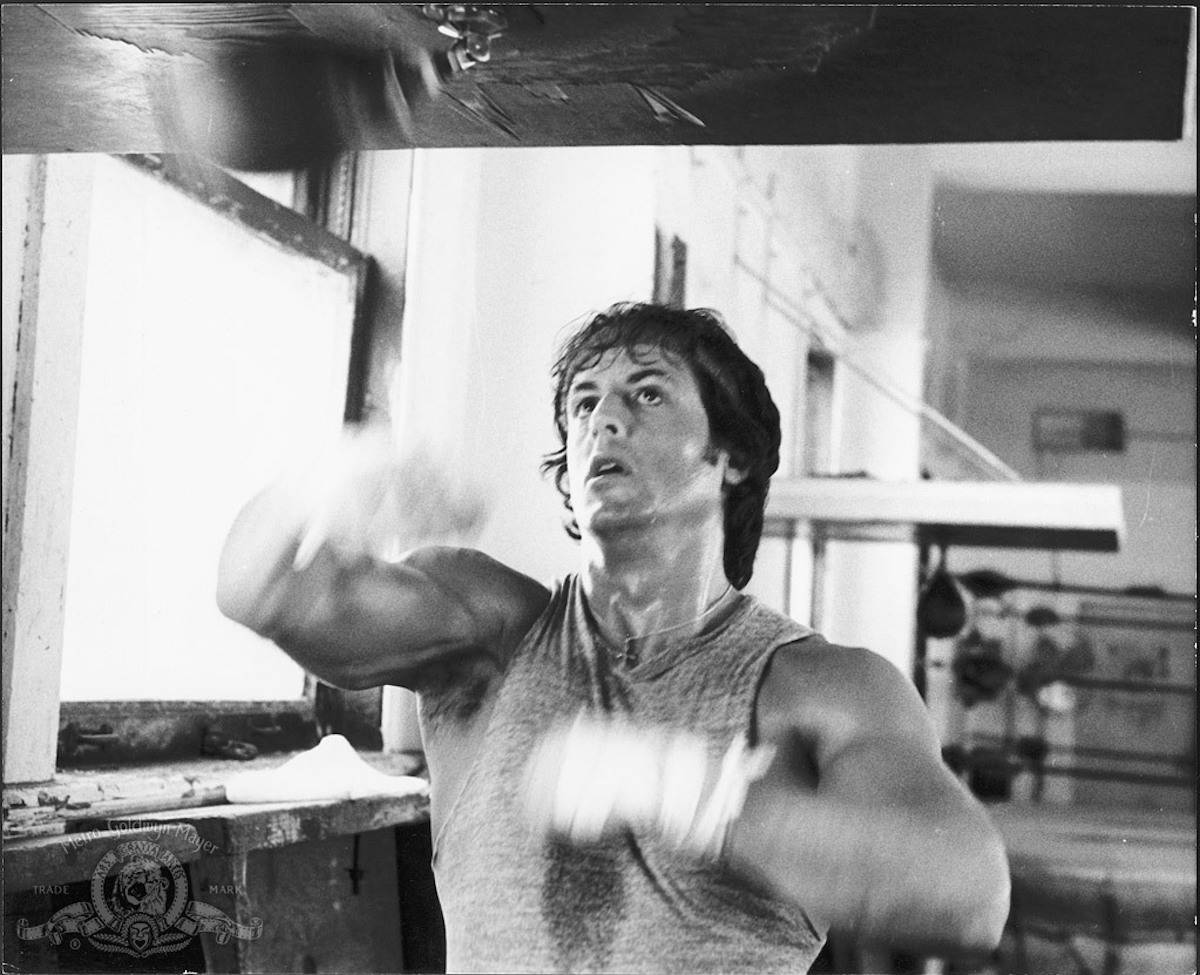

Le premier Rocky sort en 1976. Sylvester Stallone est alors très loin d’être une star. Bien au contraire, il traverse une période de vaches maigres et peine à lancer sa carrière : quelques figurations et des rôles dans des films médiocres, comme l’érotique The Party at Kitty and Stud’s ou la série B La Course à la mort de l’an 2000, sous la bannière de Roger Corman. En 1974, deux rôles plus importants dans Les Mains dans les poches puis Capone, lui ouvrent accès aux castings et aux studios. Stallone vient de connaître la misère et même la rue, où il a été jusqu’à vendre son chien Butkus pour ne pas mourir de faim (il parviendra cependant à le racheter après avoir cédé le script de Rocky : c’est le Bullmastiff qu’on voit dans le premier film). Ce script (excellent), Stallone s’y accroche férocement, car il sait que son avenir à Hollywood en dépend. Il refuse pourtant de le vendre à United Artists qui lui en propose une fortune, mais ne veut pas de lui comme interprète : une condition non négociable pour l’acteur. Stallone obtient finalement gain de cause, mais pour un prix dix fois inférieur… Sans doute la meilleure décision que l’acteur ait prise de sa vie.

Ces circonstances expliquent sûrement la modestie du film, qui dresse en creux le portrait d’une Amérique prolétaire et abîmée, sortant tout juste de la guerre du Viet Nâm : dix-neuf longues années pendant lesquelles les États-Unis n’ont pas montré leur meilleur visage, essuyant une lourde défaite et laissant des milliers de soldats traumatisés, incapables de renouer avec la vie civile (ce sera le sujet de Rambo). À l’époque, on peut monter un film à Hollywood sur un héros pauvre, qui se définit comme un raté et tombe amoureux d’une fille moche. Adrian est en effet mal fagotée, mal peignée, taiseuse, affublée de lunettes ridicules. Elle a 30 ans, est probablement vierge, et se laisse traiter de « loser » par son frère qui lui dit qu’elle « se dessèche ». L’amour immodéré que lui porte Rocky sera pourtant la clé de voûte du scénario, jusqu’à la scène finale, et Rocky sera aussi bien une série de films sur la boxe qu’une saga sur leur couple et leur famille.

Dans ce premier épisode, Rocky Balboa travaille comme homme de main pour la mafia. C’est malgré tout un personnage charismatique au grand cœur : il n’arrive pas à être violent et se refuse, dans les premières scènes, à casser le pouce d’un mauvais payeur récalcitrant. Rocky est le parrain de son quartier, mais au sens positif et désintéressé du terme : on le voit porter sur son dos un ivrogne endormi dans la nuit froide de sa rue ou extraire la petite Marie, 12 ans, de la mauvaise influence d’une bande de voyous pour la ramener chez elle. Toute cette population déclassée, celle qui tient les murs, celle qui picole, celle qui chôme, connaît Rocky et le salue avec respect.

Ce Rocky là, c’est celui de l’Amérique des petits, l’Amérique chantée par Bruce Springsteen. Il court dans des rues jonchées d’ordures et dans des terrains vagues. Boxeur raté, il gagne l’opportunité unique de se battre contre le champion du monde : Apollo Creed, qui, faute d’opposant sérieux disponible pour un combat prévu pour la nouvelle année, propose d’offrir sa chance à un boxeur local inconnu. Rocky est choisi pour son seul surnom : « l’étalon italien ». Bien loin du boxeur triomphant qu’il sera ensuite, il commence par refuser le combat. Il finit par accepter (car l’Amérique est le « pays des opportunités »), sachant qu’il ne peut pas gagner. Rocky veut juste être fier de se battre : « ça n’a pas d’importance que je gagne ce match. Tout ce que je veux c’est tenir la distance », dit-il avant le combat. En face, Apollo Creed, c’est le grand cirque du show-business, celui qui compte les billets de banque avant le match et gère sa carrière. La caricature que Rocky sera demain.

Grâce à la modestie de son héros, le premier Rocky est un film magnifique sur la beauté de la défaite, sans doute le meilleur film jamais tourné sur le sport, ramené à ses valeurs les plus pures ; celles de Pierre de Coubertin. Dans l’unique combat du film, Rocky se fait peu à peu démolir, épuisé, le visage en sang, le nez cassé, le corps brisé, mais il reste debout. Creed est sauvé par le gong, Rocky perd aux points, ce qu’il ne comprend peut-être même pas, tout occupé à appeler Adrian pour lui montrer qu’il est toujours en vie. Rocky est l’archétype du beautiful loser, à l’image d’une Amérique occupée, elle aussi, à panser ses plaies, mais qui aime à croire qu’elle est toujours debout.

Trois ans plus tard, Rocky II (1979) est une suite directe, qui démarre sur les cinq dernières minutes du volet précédent. Le film est plus solaire. Rocky se marie, déménage. Adrian est enceinte. Profitant de sa nouvelle notoriété, Rocky tourne – avec difficulté – dans des publicités ringardes. Il n’est pas riche pour autant et se fait embaucher à l’usine d’équarrissage où il s’entraînait autrefois. Le personnage évolue sensiblement. Au début du film, l’argent lui fait renoncer à la boxe, et c’est la nécessité qui le fait changer d’avis. Des raisons moins nobles que dans le premier épisode. Le combat final contre Apollo Creed (qui exige à lui seul huit mois de tournage, alors que l’intégralité du premier avait été mis en boîte en moins d’un mois) est beaucoup plus intense, plus violent aussi. Surtout, il se termine en victoire pour le personnage joué par Stallone. Une fin logique, si la saga avait été un diptyque, car un contrepoint parfait du film précédent. Il en reste une note beaucoup plus optimiste, joyeuse et positive, à l’image d’un pays qui s’apprête à rentrer dans des années quatre-vingt triomphantes.

C’est ce que montrera Rocky III (1982), qui cède aux premiers travers bling-bling de la saga. Au début du film, quelques années ont passé et Rocky a conservé son titre de champion du monde à six reprises. C’est maintenant une star, un homme puissant. On le constate à sa limousine, au lustre en cristal dans son salon ou aux rideaux en velours vert du plus mauvais goût. Le personnage n’a plus rien de modeste, il honore de sa présence l’inauguration d’une statue à sa gloire, tandis qu’une fanfare joue la musique emblématique de la saga (peut-être que les musiciens ont vu ses films au cinéma). Rocky s’entraîne désormais en public, devant des drapeaux américains, dans un flonflon patriotique. Le film montre les muscles et convoque deux futures stars de la gonflette : le catcheur Hulk Hogan (qui offre à la saga sa première scène absurde : un combat à mains nues contre Rocky en gants de boxe) et une future vedette de la télévision : Mr. T.

Clubber Lang, joué par Mr. T., est le premier « méchant » de la saga (ce que Creed n’était pas) : il est brutal, arrogant et irrespectueux, alors que Rocky incarne les valeurs les plus vertueuses du noble art.

L’équilibre défaite/victoire du diptyque précédent est ici compilé dans un même film. Dans la première moitié, Rocky perd son titre par K.-O. dès le deuxième round, tandis que son entraîneur Mickey meurt d’une crise cardiaque à cause d’une agression de Mr. T. Cette scène est un indicateur : ce n’est plus le même cinéma... Après deux épisodes tout en pudeur et en retenue, Stallone se met à utiliser de grosses ficelles mélodramatiques. Dans la deuxième partie du film, Rocky est managé par Creed, son ancien adversaire. Pour le combat de la revanche, il se laisse frapper pendant deux rounds pour épuiser son rival avant de gagner par K.-O., une stratégie qui démontre le sens du sacrifice du personnage. Malgré cet élément gardant une relative cohérence avec le personnage tel qu’il est défini dans les précédents films, Rocky III marque un véritable tournant dans la saga. Le film est clairement moins romantique, moins tourné vers les valeurs du sport, bien plus show off. Le corps de l’acteur a changé, est devenu bodybuildé. Quant au réalisme social, il a disparu au profit d’un libéralisme autosatisfait. Au final, désormais seule compte la victoire. Pas de doute, l’Amérique est entrée dans l’ère Ronald Reagan.

C’est évidemment Rocky IV (1985), véritable film de propagande, qui marque la grande évolution de la saga vers sa dimension la plus politique. Si, comme les deux précédents opus, il s’ouvre sur la fin du dernier film pour donner l’illusion d’une séquence continue, le ton change ensuite radicalement. Le film démarre ainsi sur un poing orné du drapeau américain, percutant un autre poing arborant faucille et marteau de l’U.R.S.S. La problématique est posée d’entrée de jeu : le combat sera celui du capitalisme contre le communisme. L’adversaire, Ivan Drago, est soviétique et vraiment très méchant, sans aucune nuance. Le producteur Robert Charoff assumera ce côté manichéen en le présentant en interview comme un ennemi « invincible », incarnant une métaphore de la menace que représente alors l’U.R.S.S. pour les États-Unis : « S’il y avait eu un conflit, c’est ce que nous aurions dû affronter ». De fait, Drago est présenté dans le film comme un instrument du Politburo.

Dans la première scène de combat (contre Apollo Creed), Ivan Drago est ébahi par le show qui précède le match, véritable démonstration de la toute-puissance de l’Amérique : scène géante, murs de néons, paillettes, danseuses magnifiques en strass et concert de James Brown. Creed gesticule, déguisé en Oncle Sam, dans une séquence gênante où l’on se sent un peu russe quelques instants nous aussi devant cette fête toute en excès, à la gloire du libéralisme américain. L’esthétique du film est par ailleurs contaminée par celle de la télévision de l’époque : MTV et les premiers clips musicaux. Rocky IV condense aussi en quelques scènes la ringardise des années quatre-vingt, à l’image de ce robot portant un gâteau d’anniversaire à Paulie au début du film, ou des joggings Adidas multicolores qui font de cet épisode le plus daté de la série.

Creed meurt au combat et Rocky propose de prendre sa revanche en U.R.S.S. Une occasion pour Stallone de faire une critique assez peu subtile du pays : il y fait très froid, les Russes sont odieux, et les boxeurs sont des tricheurs à la botte d’une puissance qui n’utilise le sport qu’à des fins d’instrumentalisation politique, sans en respecter la moindre règle. Tout est résumé dans un montage parallèle où l’on voit Rocky s’entraîner à l’ancienne dans la neige, alors que Drago utilise toutes les ressources mises à sa disposition par le régime communiste (anabolisants, innovations technologiques, informatique). Au même moment Rocky coupe du bois et soulève des pierres dans une vieille grange.

Au final, c’est surtout le cinéma qui est instrumentalisé à des fins politiques, comme dans cette scène où le public soviétique, acquis à son héros, finit par acclamer Rocky (qui gagne le combat, bien évidemment) ou dans le discours final de Balboa invitant la Russie à changer. En pleine guerre froide, Rocky IV est le premier épisode à montrer une Amérique triomphante et prête à écraser ses ennemis, tout en légitimant cette attitude par une obligation de se défendre devant un opposant sans foi ni loi. Trois ans plus tard, Rambo 3 ira encore plus loin dans ce sens, applaudissant dans son carton final les talibans afghans pour leur combat courageux contre les Soviétiques.

Mais tout va changer dans Rocky V (1990), qui, cinq ans plus tard, est presque le négatif du film précédent. C’est la crise. Rocky est ruiné, escroqué par son comptable. Il souffre aussi de lésions cérébrales irréversibles qui rendent tout combat très dangereux. Il refuse donc de reprendre du service malgré le chèque d’un gros promoteur. À nouveau, l’argent ne semble plus un moteur pour le personnage. Rocky ne sortira de sa retraite que pour reprendre le gymnase de son ancien entraîneur Mickey, où il rencontre un jeune champion, Tommy Gunn, qu’il entraîne et qui ne va pas tarder à le trahir. Son seul combat sera... un combat de rues.

Ce film, le moins bon et le moins aimé de la série, est une histoire où la boxe a finalement peu d’importance. Elle sert de contexte à un épisode qui devait mettre en scène la mort du personnage. Une idée abandonnée en cours de route par Stallone (bien que tournée) et sans laquelle Rocky V perd tout son sens. Laisser le personnage s’embarquer dans un stupide combat de rue montre, très curieusement, un héros abandonnant ses valeurs et ses idéaux, sans qu’aucune explication ne soit donnée. Un peu à l’image de l’Amérique de Ronald Reagan qui vient de laisser sa place à George Bush : révolution conservatrice, Irangate, installation de dictatures d’extrême droite en Amérique du Sud, soutien de la CIA au trafiquant de drogue Noriega, krach économique en 1987… Le pays vient de connaître des années difficiles qui ont mis à l’épreuve tous ses principes.

Rocky Balboa (2006) va remettre la saga sur les rails, seize ans plus tard, pour une réussite éblouissante et avouons-le, assez inattendue. C’est un film crépusculaire, montrant un héros veuf et sur le déclin. Pour la première fois, on y voit l’Amérique moderne, matérialisée par de grands buildings en verre dans lesquels travaille Rocky Jr. Mais l’on revient surtout dans les bas-fonds de Philadelphie, où Rocky vient réveiller ses souvenirs. On y retrouve la petite Marie, devenue serveuse et vivant dans un taudis. C’est le retour à l’Amérique prolétaire du premier film et le reflet d’un pays assez désespéré, à l’aube de la plus grande crise économique de son histoire depuis 1929. Rocky Balboa est une vieille gloire, tourné uniquement vers son passé et qui, devant l’angoisse de la mort, refuse de raccrocher les gants. Il est redevenu le sportif modeste et généreux qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être. Il tient désormais un petit restaurant et lorsqu’il va à la SPA choisir un chien, il prend le bâtard le plus sale qu’il puisse trouver. En face, Mason Dixon est le nouveau champion. C’est un adversaire avec bien peu d’épaisseur en comparaison des boxeurs ayant affronté Rocky par le passé, qui ne s’intéresse qu’à son image. Rien de plus logique à l’ère d’un pays nombriliste et bientôt obsédé par les réseaux sociaux et les selfies.

Rocky Balboa est d’autant plus réussi qu’il reconnecte avec le premier film comme s’il en était la suite directe. « Le monde est différent maintenant » dit son fils. « Il n’y a que les fringues qui ont changé » le contredit Rocky. Le film se termine, pour la première fois depuis le premier épisode, par la défaite logique du héros.

Spin-off de la saga dont Rocky est un personnage secondaire, Creed : l’héritage de Rocky Balboa (2015) vient clore l’histoire neuf ans plus tard. Le film n’est plus centré sur Rocky mais sur Adonis, le fils d’Apollo Creed, dont personne ne connaissait l’existence. Creed : l’héritage de Rocky Balboa se place sur les traces du tout premier Rocky. Comme lui, au début du film, Creed est un tocard, il épuise son talent dans des combats clandestins. Vivant d’abord dans l’opulence de la maison de son père, dont il est chassé par sa mère qui ne veut pas d’un deuxième homme fracassé par la boxe, il s’installe à Philadelphie pour se rapprocher de Rocky qu’il veut comme entraîneur. Comme lui, il repart à zéro, sans moyen pour s’entraîner. Et comme Rocky, pour s’accomplir, Creed devra combattre bien plus fort que lui.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, pour la première fois dans l’histoire du cinéma hollywoodien (hormis le biopic de Mohamed Ali par Michael Mann et Hurricane Carter de Norman Jewison), le héros d’un film de boxe est noir. Nous sommes alors dans l’Amérique de Barack Obama. Comme toujours, le film est à l’image de son époque : un peu triste et désespéré. Rocky ne mènera pas son dernier combat et choisira de baisser la garde et de tomber les gants devant le cancer. Pas de chimiothérapie, mais l’acceptation sereine d’une mort prochaine. Une conclusion magnifique, la série pourrait s’arrêter là.

Creed : l’héritage de Rocky Balboa est une suite autant qu’un remake parfait. Dans le monde de Rocky, contrairement à ce qui est écrit dans le titre, il n’y a pas d’héritage : tout se gagne à l’effort et l’obstination. Chaque épisode de la saga est une confirmation que le rêve américain reste accessible à tous ceux qui veulent y croire et se battent pour donner le meilleur d’eux-mêmes. « Build your own legacy » écrit ainsi Rocky Balboa sur le short qu’il offre à Adonis.

C’est dans Rocky Balboa, trente ans après le premier film, qu’est livrée la morale de la saga, donnée par Rocky à son fils : « Ni toi ni moi, ni personne ne cogne plus fort que la vie. L’important n’est pas d’être un cogneur, mais d’être cogné et d’avancer quand même. D’encaisser et de continuer. C’est comme ça qu’on gagne ». Une affirmation nuancée dans Creed : « Le temps gagne toujours, contre tout ».

Jean-Samuel KRIEGK