Tombeau pour Takahata

Né en 1935 à Ise, Isao Takahata étudie les Beaux-Arts et la littérature française à l’Université de Tokyo. Il gardera toute sa vie une passion pour la culture et la langue française.

Difficile de ne pas s’en émouvoir : face aux logiques torrents de larmes versés sur les réseaux sociaux à l’annonce de la mort de l’immense Isao Takahata le 5 avril dernier d’un cancer du poumon, la confrontation avec la réalité des chiffres du box-office, dans le pays qui a sorti le plus grand nombre de ses films au cinéma, fait carrément honte. Mais qui pleure, en fait ? Car en France, aucun film du cinéaste n’a jamais trouvé son public. Seulement 29 718 entrées pour son chef-d’œuvre Le Tombeau des lucioles, 56 057 pour Mes voisins les Yamada, ou 196 033 pour son tout dernier film Le Conte de la Princesse Kaguya. En comparaison, plusieurs œuvres de son complice de toujours, Hayao Miyazaki, ont frôlé ou dépassé chez nous le million d’entrées, tandis que pas moins de douze films issus du studio Ghibli ont fait plus d’entrées dans l’Hexagone que le plus gros succès de Takahata : Pompoko (249 547 entrées).

C’est la malédiction d’Isao Takahata que d’avoir vécu dans l’ombre de son âme sœur, cet autre génie, à la fois si loin et si proche, qui a incarné seul aux yeux du monde le renouveau de l’animation japonaise. Un constat bien paradoxal : Hayao Miyazaki, plus jeune de quelques années a, au début de leurs carrières respectives, été – longtemps – au service des œuvres de Takahata, au point de lui en tenir rigueur. L’histoire des deux cinéastes, liés l’un à l’autre pendant près de cinquante ans, est magnifique et complexe : amis, syndicalistes portés par les mêmes combats politiques, mais aussi rivaux, chacun d’eux a, jusqu’au bout, collaboré aux œuvres de l’autre. Leur relation était tellement fusionnelle que Miyazaki avoua un jour faire toutes les nuits le même rêve, et que celui-ci n’avait qu’un seul protagoniste : Isao Takahata.

Peut-être que cette plus faible reconnaissance du génie de Takahata tient au fait qu’il était un pur metteur en scène, mais pas un dessinateur, ce qui lui a permis d’aller chercher des styles très particuliers pour chacun de ses films. À la différence de Miyazaki, on ne peut donc lui rattacher aucun style graphique bien identifié. Un postulat difficile à comprendre pour le grand public qui confond souvent mise en scène et direction artistique dans le cinéma d’animation. Il y a pourtant dans le cinéma de Takahata des lignes de force extraordinaires que l’on retrouve dans toute son œuvre, fruit d’un perfectionnisme et d’une exigence hors du commun (entraînant souvent de longs retards de production), ainsi que des thématiques récurrentes, ancrées dans la tradition japonaise et la culture européenne autant que dans ses combats progressistes.

En 1959, à l’âge de 24 ans, Takahata intègre la Tôei Doga. Un an plus tôt, ce même studio ne lançait rien moins qu’une révolution au Japon avec le tout premier film d’animation en couleur pour le cinéma : Le Serpent blanc, grand succès et clé de voûte d’une industrie naissante. Après avoir été assistant-metteur en scène sur quelques longs métrages, la première réalisation d’Isao Takahata est une série pour la télévision, Ken, l’enfant loup, dont la diffusion démarre en 1963 : l’année où il rencontre Hayao Miyazaki qui intègre à son tour la Tôei ! Ils collaborent pour la première fois à partir de 1965 sur le long métrage Horus, prince du soleil, réalisé par Isao Takahata qui embauche Hayao Miyazaki comme responsable de l’animation et concept artist. Ce qui rapproche les deux artistes à la Tôei ? Leur engagement syndical et leur sympathie pour l’idéal communiste. Rejoignant le syndicat des animateurs du studio, Takahata en devient le vice-président et Hayao Miyazaki le secrétaire général. Ce goût commun pour l’engagement cimente une amitié profonde, évidemment traversée de disputes et de divergences qui seront toujours surmontées. Leurs valeurs partagées – pacifisme, antimilitarisme, défense de la nature contre les agressions de l’homme – nourriront, comme chacun le sait, leurs films et en feront de véritables ambassadeurs de ces causes, qui dépassent leur cinéma. Takahata fondera par exemple une association de cinéastes luttant pour que le Japon ne puisse jamais posséder une armée et militera activement pour la sortie du nucléaire après la catastrophe de Fukushima.

Horus, prince du soleil sort en 1968 dans une version inachevée au goût des deux artistes et ne rencontre aucun succès. C’est une douche froide pour Miyazaki et Takahata, ce dernier étant rétrogradé au poste d’assistant-réalisateur. Les deux quittent bientôt la Tôei et décident de continuer à travailler ensemble, mais en se tournant plutôt du côté de la télévision, au sein du studio A-Pro. Pendant une décennie, ils travaillent sur de nombreux projets, donc le premier (une adaptation de la série de livres suédois Fifi Brindacier) reste inachevé. Ils développent un premier succès dès 1971 : Lupin III (série adaptée des aventures d’Arsène Lupin, réalisée par Takahata, que Miyazaki adaptera ensuite au cinéma pour son premier long métrage Le Château de Cagliostro). Suivent d’autres séries comme Marco et Anne, la maison aux pignons verts. Leur œuvre la plus célèbre de cette époque : Heidi (1974), s’exporte en Europe et fait notamment les belles heures de la télévision française pour la jeunesse. Officiellement, Isao Takahata en est le réalisateur et Miyazaki est en charge du lay out, mais de nombreux collaborateurs témoigneront d’un travail en véritable binôme où les rôles sont élastiques. Les deux artistes semblent trouver là un équilibre parfait à base de tempéraments opposés et de talents complémentaires.

La conception de Heidi démontre par ailleurs pour la première fois de façon aussi visible l’obsession de Takahata à produire des œuvres réalistes reproduisant fidèlement l’environnement dans lesquelles elles prennent place : de longs repérages sont réalisés en Suisse pour accumuler de la documentation graphique, aussi bien sur les décors que les objets du quotidien. Jamais Takahata ne s’intéressera à travailler sur des univers imaginaires, à l’inverse de Miyazaki, capable de créer des mondes pour Nausicaä de la vallée du vent ou Le Château ambulant.

Le duo travaille à un rythme herculéen. À la même période, Miyazaki scénarise et réalise les recherches graphiques d’un nouveau film pour le cinéma réalisé par Takahata : Panda Petit Panda (1972) qui pose, quinze ans plus tôt, des éléments que l’on retrouvera dans Mon voisin Totoro. À la différence d’Horus, prince du soleil, ce second effort commun trouve son public. Conséquence heureuse : le succès au Japon ouvre de nouvelles portes. Takahata réalise ensuite deux longs métrages animés qui sortent la même année (1981) : Kié la petite peste et Goshu le violoncelliste (qui révèle l’amour du cinéaste pour la musique classique occidentale). Miyazaki ne collabore pas à ces films : il vient de se lancer à son tour dans la réalisation en 1978 avec la série Conan, le fils du futur, pour Nippon Animation. Takahata le soutient dans cette démarche et aide à la production.

C’est à ce moment que se déroule une rencontre décisive avec un jeune journaliste qui vient de lancer le premier magazine spécialisé dans l’animation au Japon, Toshio Suzuki. Sa tentative d’interview de Takahata qui travaille alors sur le projet Kié la petite peste dure trois heures. Une durée excessive, car elle est très houleuse : le cinéaste commence par lui expliquer qu’il ne s’attend de sa part qu’à des questions insipides, tandis que Suzuki lui réplique qu’il ne voit aucune cohérence dans son parcours d’artiste. C’est pourtant le début d’une relation d’amitié, au point que les deux se voient bientôt quotidiennement. Suzuki finit par s’impliquer de façon informelle dans la fabrication du film Kié la petite peste et apprend la production sur le tas. Pour l’aider à comprendre son nouveau métier, Takahata lui fait découvrir Qu’est-ce que le cinéma ? du critique français André Bazin, l’une de ses bibles.

Le trio se lancera bientôt dans la création du studio Ghibli. Mais en attendant, Hayao Miyazaki est engagé dans son projet le plus ambitieux à ce jour : Nausicaä de la vallée du vent, à la fois un manga (publié par Toshio Suzuki) et un film d’animation. Il déclare à ses financiers : « Je n’ai qu’une seule condition : je veux qu’Isao Takahata soit le producteur du film ». Mais Takahata, à qui la demande est portée par Suzuki, commence par refuser et remet, après deux semaines de discussions, un cahier entier de réflexions manuscrites se terminant par la phrase « Voilà pourquoi je ne suis pas fait pour être producteur. » Miyazaki réagit en se saoulant au saké avant de lâcher à Suzuki (déjà une solide courroie de transmission entre les deux autres) : « Moi j’ai consacré toute ma jeunesse à Takahata et je n’ai rien reçu en retour ». Suzuki revient donc vers Takahata et ne réussit à le convaincre qu’en lui mettant sous les yeux que ce refus met son ami dans un grand embarras. Takahata accepte à contrecœur de produire Nausicaä de la vallée du vent et c’est l’immense succès du film au Japon qui permet la création de Ghibli.

Le très réussi premier film du studio : Le Château dans le ciel (1986) est réalisé par Miyazaki et produit par Takahata. L’étape suivante est bien plus ambitieuse : il est question de lancer en parallèle la production de deux nouveaux films, réalisés par chacun d’entre eux, pour une sortie au cinéma en double programme en 1988. Miyazaki se lance dans le développement de Mon voisin Totoro et Takahata dans l’adaptation d’un court roman, Le Tombeau des lucioles. On n’ose imaginer le torrent d’émotions qui a pu traverser les Japonais qui ont découvert à l’époque ces deux films en salle à la suite, chacun d’eux pouvant être considéré aujourd’hui comme le chef-d’œuvre de son auteur.

Le Tombeau des lucioles raconte l’histoire déchirante d’un adolescent de 14 ans et de sa sœur de 4 ans devenus orphelins après le bombardement de Kobé et qui errent, livrés à eux-mêmes, dans un Japon en ruines jusqu’à mourir tous les deux. Bien qu’adapté d’un texte de Akiyuki Nosaka, Takahata base le film sur ses souvenirs personnels : celui d’un raid aérien américain où il s’est trouvé encerclé par les flammes avec sa petite sœur à Okayama alors qu’il avait 9 ans. Loin d’en tirer une œuvre revancharde (il prend le contre-pied d’un sentiment largement partagé par sa génération versant souvent dans un nationalisme pathétique) son témoignage quelques décennies plus tard est une œuvre bouleversante militant pour un pacifisme radical. Malgré quelques images insoutenables (comme la découverte par le garçon du corps supplicié de sa mère, brûlée, amputée et momifiée dans des bandelettes à l’hôpital, ou la lente agonie d’une petite fille qui ne perd jamais le sourire), Le Tombeau des lucioles reste en mémoire pour sa douceur, sa tendresse et la bonté qui émane des principaux protagonistes. Victimes sacrificielles, les deux enfants dont on sait le destin scellé dès la première minute partagent avec le spectateur un chemin de croix, qui devient pour chacun une expérience inoubliable. Le film est de ceux, très rares, qui font que l’on n’est plus le même après les avoir vu.

Trois ans plus tard, le nouveau long métrage de Takahata, Souvenirs goutte à goutte (1991), est une proposition de cinéma radicalement différente qui lorgne plutôt vers le classicisme d’un réalisateur qu’il admirait : Yasujir? Ozu. Il raconte la vie d’une jeune femme, Taeko, à deux époques. Dans le présent, elle a 27 ans, est célibataire, et est assaillie de souvenirs de l’année de ses 10 ans, en 1966 : moments banals du quotidien comme une visite dans un onsen (bain public), les récréations avec les copines, ou la déception ressentie en goûtant un ananas, qui sont montrés en de nombreux flashbacks. Selon son producteur Toshio Suzuki, ce film a apporté la preuve que Takahata est un créateur exceptionnel pour sa capacité à pousser le réalisme à l’extrême. Pour préparer une séquence montrant la récolte de fleurs de carthame (utilisées pour des teintures), le cinéaste passe plusieurs jours à observer le processus de préparation des teinturiers, consulte de nombreux experts, achète tous les livres consacrés au sujet publiés au Japon, avant de recommencer son travail à zéro après avoir identifié un autre expert travaillant différemment des autres... Cette obsession à retranscrire le monde tel qu’il est se retrouve dans tous ses films (voir le réalisme cru du Tombeau des lucioles, fruit de nombreuses recherches historiques), mais n’empêche jamais la féérie – comme dans cette scène de Souvenirs goutte à goutte qui voit la petite fille s’envoler dans les airs après avoir capté l’attention du garçon dont elle est amoureuse – ni la poésie – par exemple dans le sublime générique de fin du même film qui percute les deux âges de Taeko dans une séquence tire-larmes qui donne toute sa perspective à cette œuvre atypique. Souvenirs goutte à goutte est aussi le premier film de Takahata à opter pour des choix de direction artistiques radicaux : dans les scènes du passé les décors ont des contours aussi flous que peuvent l’être les souvenirs, tandis que le présent est rendu par des environnements détaillés.

En 1994, Pompoko est un nouveau chef-d’œuvre qui raconte la création de Tokyo sur plusieurs décennies du point de vue des tanukis, animaux réels mais mythologiques au Japon (ils ont, selon la croyance populaire, la capacité à prendre l’apparence de n’importe quel objet ou être vivant). Écartés de leur habitat naturel par l’urbanisation galopante, les tanukis utilisent leur pouvoir de transformation pour faire des farces aux humains en espérant les décourager de s’installer chez eux. Si le film est drôle, il véhicule aussi – comme souvent chez Takahata – un message désespéré : le spectateur sait que Tokyo est amené à devenir une mégalopole et que les tanukis vont disparaître de la ville. Au-delà des blagues, Pompoko propose une réflexion pessimiste sur l’écologie qui rejoint les thématiques chères à Miyazaki. Ceci s’explique sans doute, car celui-ci co-signe le scénario original du film avec Takahata.

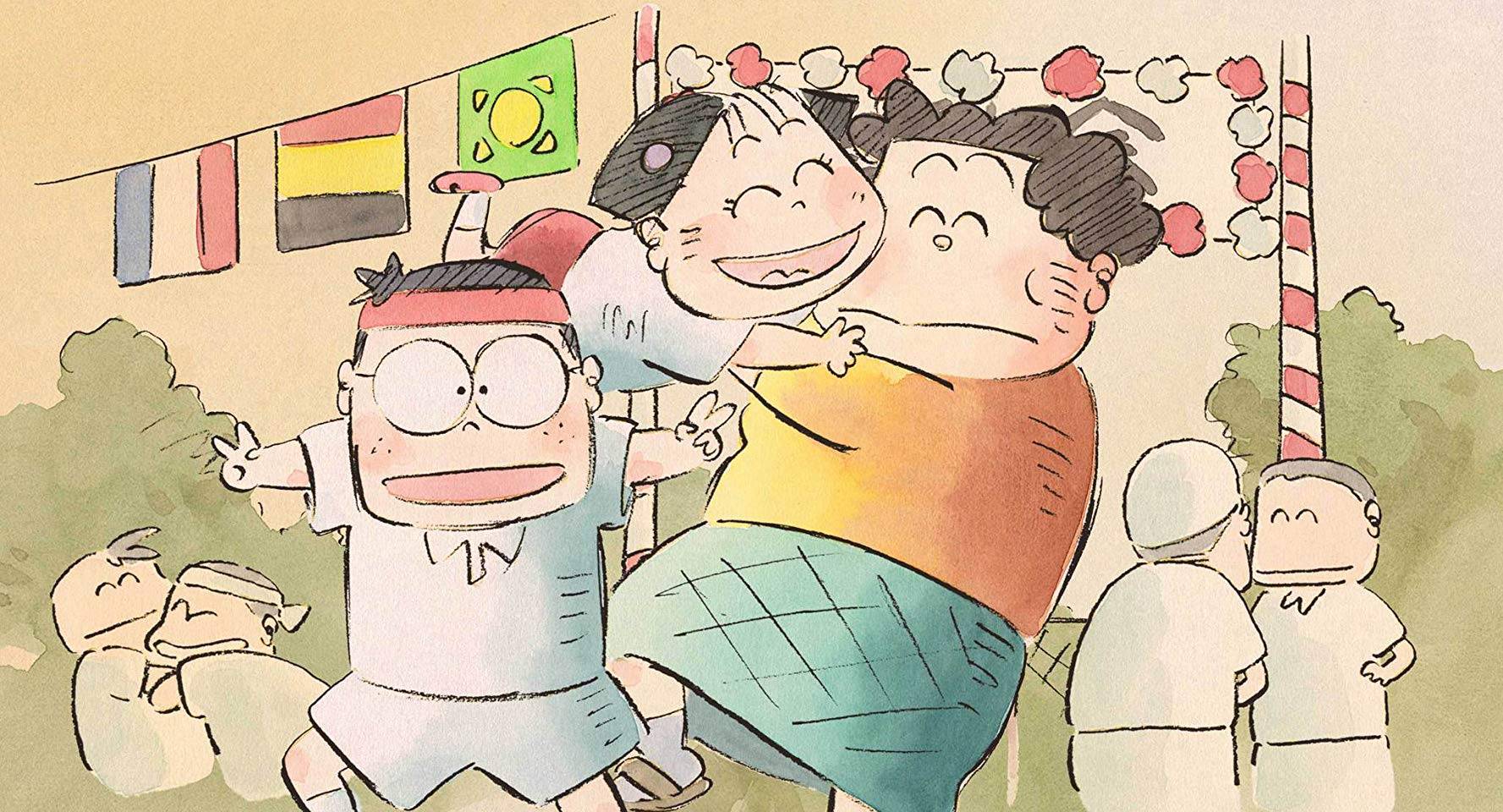

En 1999, Mes voisins les Yamada est un nouveau pas de côté d’un cinéaste qui ne se répète jamais. Portrait tendre et drolatique d’une famille moyenne japonaise, il propose un style graphique très épuré et proche du manga dont il s’inspire, laissant voir le trait des pinceaux et pouvant donner à l’œil non averti l’aspect d’une œuvre inachevée. C’est un échec important au Japon, douloureux pour le réalisateur (la carrière de Miyazaki est au même moment en train de s’envoler à l’international avec Princesse Mononoké). Il faudra quatorze ans à Takahata pour revenir au long métrage avec Le Conte de la princesse Kaguya (2013), adaptation d'un conte populaire du Xe siècle qui sera le dernier film du réalisateur. Miyazaki avait prévu d’accoler ce film au sien (Le Vent se lève) pour annoncer un départ à la retraite simultané avec un double programme qui aurait fait écho à celui des débuts de Ghibli proposé avec Mon Voisin Totoro / Le Tombeau des Lucioles. Les nombreux retards de production de Takahata empêchent la réalisation de ce projet, agaçant considérablement Miyazaki (qui rempilera du coup pour un dernier film !) Avec cette mésaventure, Le Conte de la princesse Kaguya scelle la légende d’un cinéaste toujours en retard, qui ne se mettait jamais de pression pour finir un film à temps (ou même un épisode de série télévisé à diffusion hebdomadaire), car pour lui seule la qualité finale de l’œuvre avait de l’importance. Anecdote savoureuse : Miyazaki a raconté avoir entendu répliquer un Takahata malmené par la production à cause de ses retards sur Horus, prince du soleil : « Tout va bien, j’ai un otage ». « Comment ça un otage ? » « Eh bien, le film ! ».

À ce sujet, Toshio Suzuki dresse dans son livre Dans le studio Ghibli, travailler en s’amusant (2011) le portrait d’un Takahata à double face : en tant que producteur, un homme qui contrôle scrupuleusement ses ressources et ses plannings et se met toujours du côté de son réalisateur ; en tant que réalisateur, un pur cauchemar de producteur, ne respectant jamais la feuille de route. Il décrit aussi un artiste ayant beaucoup de difficultés à écrire : « M. Takahata est quelqu’un qui a du mal à construire un scénario ou un storyboard ». Pour sa part, Takahata aimait plutôt à se présenter comme un artiste dilettante et peu doué : « D’après Miyazaki, je suis le descendant d’un panda paresseux (...) C’est la présence de Miyazaki qui a secoué ma paresse et réveillé ma mauvaise conscience, qui m’a acculé au travail et a extirpé de moi davantage que ne pouvaient donner mes maigres capacités » (Le feu d’artifice d’Eros, 1996).

C’est évidemment faux. Non seulement Isao Takahata était un travailleur consciencieux et ultra-doué, mais il a contribué à faire évoluer l’animation à pas de géant. Son ambition, lorsqu’il accepte de réaliser son premier film, Horus, prince du soleil, est tout simplement de révolutionner l’animation, d’une part en important des techniques du cinéma en prises de vues réelles (cadrages, utilisation du champ/contrechamp, travellings…), d’autre part en élargissant pour la première fois le public du cinéma d’animation des enfants à toute la famille (ceci à l’encontre de ce que voulait la Tôei). Si l’industrie de l’animation japonaise est aujourd’hui aussi largement tournée vers le public adulte, c’est en premier lieu à Isao Takahata qu’on le doit. Comme l’explique aussi Toshio Suzuki dans ses mémoires, l’obsession de Takahata à ses débuts était d’être le premier à donner de la profondeur aux images animées, évidemment dessinées à l’époque en 2D : Takahata faisait tester à ses artistes toutes sortes de procédés pour que les personnages progressent d’avant en arrière et réciproquement. L’objectif pour lui était de se distinguer des productions Disney où les personnages circulent toujours de droite à gauche ou de gauche à droite : il est en effet beaucoup plus long et difficile de travailler la profondeur sur des images dessinées à plat. Pour l’anecdote, des artistes de chez Disney ont témoigné des années plus tard que le studio américain avait ensuite copié ces techniques d’après les films de Takahata.

Isao Takahata était aussi un raconteur d’histoires hors pair, qui consacrait beaucoup d’énergie à réfléchir sur le sens et les procédés de la narration. Dans son texte L’ambition du dessin animé, il expliquait par exemple l’importance pour lui de ne pas s’appuyer sur le seul point de vue du héros. Une idée qui lui aurait été inspirée par Le Roi et l’Oiseau. Dans ce même texte, il écrit : « Même dans Le Tombeau des lucioles et Souvenirs goutte à goutte, je n’ai jamais cherché à plonger totalement le spectateur dans l’univers de l’œuvre mais j’ai cherché à ce que, légèrement en retrait, il observe les personnages et le monde sans s’oublier. Je crois avoir fait en sorte qu’il puisse réfléchir. Je ne veux pas seulement émouvoir le spectateur, mais je veux aussi lui montrer la situation de manière objective et le captiver. » Une profession de foi qui prouve que Takahata ne cherchait pas à produire un simple divertissement, mais qu’il voyait ses films comme des armes à destination des spectateurs pour les rendre plus intelligents.

Une différence de taille avec Miyazaki tient au fait que si ce dernier travaillait exclusivement sur des histoires originales, Takahata optait toujours – à l’exception de Pompoko – pour des adaptations, qu’il s’agisse de mangas (Kié la petite peste, Mes voisins les Yamada), de nouvelles et romans japonais (Le Tombeau des lucioles, Goshu le violoncelliste), d’ouvrages de littérature étrangère (Heidi, Lupin III) ou de contes traditionnels (Le Conte de la princesse Kaguya). Bien évidemment, ces sources étaient largement retravaillées pour aboutir à des créations très personnelles, comme le montrent par exemple les 52 épisodes de Heidi qui élargissent considérablement l’intrigue du roman dont ils s’inspirent, ou ceux de Lupin III, très librement inspirés des œuvres de Maurice Leblanc.

Mais pour conclure, s’il fallait retenir un seul trait de caractère de l’artiste, ce serait son indépendance farouche et la liberté dont il a usé comme artiste. Bien peu de cinéastes japonais ont su, comme lui, résister à leurs producteurs et dire «?non?». Lorsqu’il crée Ghibli en 1985, Takahata refuse non seulement d’en être le dirigeant – pourtant légitime car il est le plus expérimenté du trio de fondateurs –, mais aussi d’en être salarié (il lance alors à Miyazaki : « Un créateur ne doit pas s’engager là-dedans »). Pendant les trente-trois années passées à travailler pour le studio, il porte le simple titre de « consultant », sans avoir l’ambition de diriger qui ou quoi que soit, laissant de l’aveu de ses collaborateurs une très grande liberté aux animateurs de ses films. Certains trous dans son CV montrent d’ailleurs qu’il savait aussi prendre le large. Quand en 1987 il se lance dans la réalisation d’un documentaire en prises de vue réelles (L'Histoire du canal de Yanagawa), il ne soucie pas de la perception de cette décision un peu aberrante, deux ans après avoir créé un studio de fictions en animation. Une dizaine d’années plus tôt, Takahata avait mis de côté ses projets audiovisuels pour traduire un livre de Jean Giono en japonais : une preuve parmi tant d’autres que sa carrière n’a jamais été guidée par un plan, mais bien au contraire par des intuitions et des émotions. La liberté chez Takahata est aussi celle des choix artistiques retenus pour ses différents films, lui qui a souvent favorisé l’expérimentation ou la radicalité, en particulier dans ses deux derniers chefs-d’œuvre.

Toute sa vie, Takahata est resté un artiste curieux et ouvert. Il a par exemple distribué au Japon les films Kirikou et la Sorcière et Les Triplettes de Belleville parce qu’il les appréciait en tant que spectateur. Jusqu’à la fin, il fut un citoyen engagé, très critique envers la politique de droite de Shinzo Abe, l’indéboulonnable premier ministre ultraconservateur, proche de certains cercles d’extrême droite. Il faut enfin souligner le féminisme précoce du cinéaste, dont la plupart des héros sont des filles de tous les âges au caractère affirmé : Heidi, Anne, Mimiko, Kié, Taeko ou les membres de la famille Yamada (la grand-mère notamment). Et surtout la princesse Kaguya se refusant aux princes et empereurs qui demandent sa main, héroïne d’un véritable manifeste féministe qui enfonce le clou pour ceux qui n’avaient pas encore compris. Ce progressisme chez Takahata ne s’oppose pas à la défense de la tradition : jamais il ne cédera à la mode du numérique (sauf pour la colorisation de Mes voisins les Yamada faite à l’ordinateur, mais paradoxalement pour permettre un rendu proche de l’aquarelle), et son cinéma exalte les valeurs classiques du Japon (comme chez Miyazaki).

Son seul échec finalement, dont la responsabilité est partagée avec son illustre associé, réside dans l’incapacité à avoir su installer une postérité au sein de Ghibli. Il est probable que le studio ne survivra pas au prochain (et dernier) film réalisé par Hayao Miyazaki. La mort de Takahata nous laisse d’autant plus orphelins qu’avec lui c’est tout un continent de la cinéphilie qui disparaît. « Pourquoi est-ce que les lucioles meurent tellement vite ? »

Jean-Samuel Kriegk

Texte issu du OTOMO n°3