Entretien avec Roger Corman : le roi de la série B

Avec plus de 400 films à son actif en tant que producteur ou réalisateur, Roger Corman est certainement l’artisan le plus prolifique de ces cinquante dernières années.

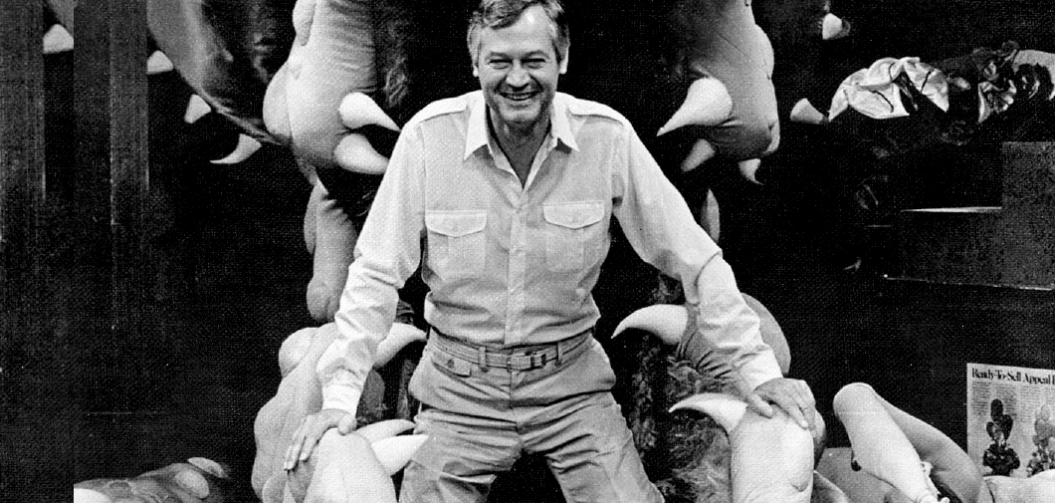

Le roi de la série B s'est éteint jeudi 9 mai à l'âge de 98 ans. Roger Corman a adapté les écrits les plus noirs d’Edgar Allan Poe et produit un Marvel au rabais. Il a révélé les talents de certains des plus grands « players » d’Hollywood et a failli se lancer dans l’aventure de l’un des plus gros budgets de l’histoire du cinéma avec Waterworld. Avec plus de 400 films à son actif en tant que producteur ou réalisateur, Roger Corman est certainement l’artisan le plus prolifique de ces cinquante dernières années. Nous l'avions rencontré à Los Angeles en septembre 2015 et ce fut un véritable privilège de cinéphile de pouvoir échanger avec lui sur une carrière aussi riche et variée, entièrement dédiée à la série B. En hommage à son œuvre, nous vous partageons ici cet entretien.

Entretien par Stéphane Moïssakis, retranscription par Romain Fravalo.

Stéphane Moïssakis : Racontez-nous vos débuts dans le cinéma.

Roger Corman : Mon père était ingénieur. À l’université, on peut dire que j’ai cherché à suivre son modèle. Donc j’ai d’abord fait des études d’ingénieur à l’université, mais je n’étais clairement pas le meilleur élève de ma promotion. Tous les autres élèves ont obtenu un bon poste à la fin de leurs études, mais ce n’était pas mon cas, et je n’avais plus vraiment envie d’être ingénieur. Je voulais travailler dans le cinéma. D’ailleurs, arrivé à Stanford, je suis devenu critique de cinéma pour le Stanford Daily, le journal de l’université. J’ai toujours aimé le cinéma, mais c’est à ce moment que mon intérêt pour ce médium a vraiment grandi. Une fois mon diplôme en poche, j’ai cherché à me faire embaucher à Hollywood, et j’y suis parvenu en commençant par le bas de l’échelle.

S : Quel est le bas de l’échelle à Hollywood ?

R : La distribution du courrier. J’ai été embauché à la 20th Century Fox pour distribuer le courrier à vélo, entre les différents studios de tournage de la compagnie. À cette époque-là, les studios étaient ouverts cinq jours par semaine, mais les équipes de production travaillaient six jours sur sept. Je me suis porté volontaire pour travailler gratuitement le sixième jour, à savoir le samedi. De cette façon, j’avais accès aux plateaux de tournage en même temps que la distribution du courrier. J’ai pu voir l’envers du décor, c’était le début de mon apprentissage. Le fait d’être aussi volontaire et ambitieux a été apprécié par mes supérieurs, et une opportunité a fini par se présenter. Le studio cherchait un lecteur de scénario pour le département « story », et mon travail consistait à lire des scripts et des romans, puis de donner mon avis dessus. On me disait que c’était de l’analyse de texte, mais je ne suis pas certain qu’ils donnaient véritablement de l’importance à mon opinion. Par contre, je devais rédiger un synopsis de l’intrigue du film. Les producteurs n’ont pas le temps de lire tous les scripts qu’ils reçoivent. Ils préfèrent lire un synopsis et se décider sur le prochain scénario qu’ils vont lire à partir de là.

S : En tant qu’amoureux du cinéma, quel genre de films vouliez-vous faire à vos débuts ?

R : Je n’avais pas vraiment de préférence. Mes goûts étaient les mêmes que ceux des autres cinéphiles de mon époque. J’admirais John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, mais aussi des producteurs comme Samuel Goldwyn, David O. Selznick. À cette époque-là, les producteurs avaient beaucoup d’influence artistique sur les films.

S : Et vous, quand avez-vous eu de l’influence artistique sur les films sur lesquels vous avez travaillé ?

R : J’ai trouvé un travail similaire dans une agence littéraire, Dick Highland Agency. J’étais un jeune assistant et je devais toujours rédiger des synopsis à partir des projets que l’on recevait, et nous devions aussi chercher à vendre ces scénarios ailleurs. C’est à cette époque-là que j’ai commencé à écrire, et cela a fini par payer, puisque j’ai vendu l’un de mes scénarios que j’avais écrits sous un pseudonyme. Je suis allé voir Dick Highland et je lui ai dit que j’avais vendu mon propre scénario, et je lui ai proposé de miser mes 10% de commission dans la production. Il a accepté !

S : Vous auriez dit à un moment donné dans votre carrière : « Je n’ai jamais perdu un centime sur les films que j’ai produits ». Et pourtant, vous avez plus de 350 films à votre actif en tant que producteur. C’est vraiment possible ?

R : Non, ce n’est pas vrai. En fait, une maison d’édition new-yorkaise m’avait demandé d’écrire une autobiographie et ils ont décidé de l’intituler How I Made A Hundred Movies In Hollywood And Never Lost A Dime (traduction : Comment j’ai fait cent films sans jamais perdre un centime). Quand j’ai appris ça, je les ai appelés pour leur dire qu’ils ne pouvaient pas faire ça, que c’était un titre mensonger et que personne ne peut produire autant de films sans jamais perdre d’argent. L’éditeur m’a répondu : « Roger, est-ce que chacun des titres de vos films reflète exactement ce qui se déroule à l’écran ? » Je lui ai répondu : « Ok, faites comme vous l’entendez ! » (Rires)

S : Et en tant que producteur, quel est votre plus grand succès selon vous ?

R : Commercialement, c’est Les Anges sauvages, que j’ai réalisé en 1966. C’est un film sur les Hell’s Angels, avec Peter Fonda, Nancy Sinatra et Bruce Dern. Pendant quelque temps, il a eu la réputation d’être le plus grand succès de l’histoire du cinéma indépendant, et c’était du jamais vu pour une série B. Mais ce record a été battu par Easy Rider en 1969.

S : Vous avez mené une carrière de producteur et de réalisateur en parallèle et vous êtes considéré comme le plus grand producteur de série B d’Hollywood. Mais cela n’a pas toujours été votre intention. Je pense notamment à des films comme The Intruder, qui n’a pas été conçu comme une série B et qui n’a pas été un grand succès…

R : J’ai tourné The Intruder en 1960. À cette époque-là, il y avait de grands débats à propos des écoles mixtes pour noirs et blancs dans le sud des États-Unis. J’étais partisan des écoles mixtes, mais beaucoup y étaient opposés. À ce stade de ma carrière, je n’avais jamais perdu d’argent sur un film. Je pouvais aller voir n’importe quel distributeur indépendant et lui vendre mon projet, ma démarche n’était jamais questionnée. Tout allait donc pour le mieux dans ma carrière. J’ai acheté les droits du roman de Charles Beaumont et ensemble, nous avons développé le scénario pour l’adapter au cinéma. Mais toutes les sociétés avec lesquelles j’ai collaboré ont refusé le scénario de The Intruder, je n’arrivais pas à y croire. Avec mon frère, nous avons réuni nos économies, et tourné le film comme ça, en noir et blanc, dans le sud des États-Unis. Le budget était de 60 000 dollars. Le film a été montré au festival de Venise, il n’a rien gagné mais nous avons eu des critiques formidables. Nous avons remporté quelques prix dans de petits festivals, mais rien n’y a fait. The Intruder est le premier film sur lequel j’ai perdu de l’argent. En 2001, nous avons sorti un DVD du film, sur lequel le comédien William Shatner et moi-même avons participé aux bonus, et c’est cette version qui a fini par me rapporter l’argent que j’avais perdu en 1960 !

S : Comment expliquez-vous l’échec du film ?

R : Deux raisons selon moi. D’abord, il s’agissait tout simplement d’un sujet que le public ne voulait pas voir au cinéma. C’était déjà les gros titres des journaux à l’époque, il y avait beaucoup d’agitation et les gens en avaient marre. Ensuite, j’ai abordé le sujet de manière trop sérieuse. C’est comme si j’étais en train de donner des leçons au public, plutôt que de le divertir. C’est à partir de The Intruder que j’ai d’ailleurs décidé de ne tourner que des films de divertissement, quitte à proposer une lecture sociale ou politique en filigrane. Par exemple, quand j’ai tourné Bloody Mama en 1970, je me suis concentré sur la véritable histoire de Ma Barker, une femme du sud des États-Unis dont la ferme a été confisquée durant la grande dépression. En surface, c’est un film dans lequel Ma Barker et ses fils décident de cambrioler des banques, mais à travers cette intrigue divertissante, je glisse un commentaire social sur la façon dont la terrible crise financière de cette époque a transformé cette fermière en gangster.

S : Diriez-vous que c’est cette approche qui permet à certains de vos films d’être reconnus aujourd’hui ?

R : C’est une approche qui me tient à cœur, car je pense que cela donne une valeur supplémentaire aux films que j’ai tournés ou produits. Et je dirais que c’est effectivement ce qui leur a permis d’obtenir une certaine réputation avec le temps.

S : Parlez-nous de votre amour pour les écrits d’Edgar Allan Poe, dont vous avez réalisé plusieurs adaptations.

R : J’ai lu les livres d’Edgar Allan Poe en primaire. J’avais demandé la collection complète de toutes ses œuvres pour Noël. Mes parents étaient heureux de m’offrir ça plutôt qu’un pistolet ou un truc dans le genre. J’ai toujours adoré le travail de Poe. Je crois qu’il parlait de l’inconscient avant même que la science n’établisse le lien profond entre le conscient et l’inconscient. C’est ce qui m’a poussé à l’adapter. J’ai commencé par La Chute de la maison Usher en 1960. Je n’avais pas l’intention de faire d’autres adaptations de ses récits, mais le film a eu tellement de succès que l’on m’a demandé d’en faire un autre, qui a été La Chambre des tortures. Au total, j’en ai fait huit dont Le Masque de la mort rouge et L'Empire de la terreur. On m’a proposé d’en faire un autre, mais j’avais fait le tour du sujet, et je n’avais plus grand-chose à dire. Nous étions dans les années soixante, et je faisais des films adaptés d’Edgar Allan Poe dans des studios. Je voulais en sortir, aller dans la rue et filmer ce qu’il se passait dans le monde qui nous entoure.

S : Avez-vous des regrets concernant votre carrière ? Est-ce que quelque chose ne s’est pas passé comme vous l’auriez voulu, alors que ça aurait pu, peut-être, changer votre carrière ?

R : Je pense que tout le monde a des regrets à propos d’une chose ou d’une autre. Personnellement, j’ai arrêté ma carrière de réalisateur en 1970. Je travaillais sur Le Baron rouge, un film sur la Première Guerre mondiale dont le tournage se déroulait en Irlande. J’étais exténué. Nous tournions dans un aéroport privé à l’extérieur de Dublin. Pour s’y rendre, nous prenions une route qui nous faisait passer par une bifurcation dont l’un des embranchements menait à l’aéroport et l’autre à la baie de Galway. Chaque matin, chaque fois que nous arrivions à cette bifurcation, je me disais que j’étais tellement fatigué que je voulais juste aller jusqu’à la baie de Galway et m’asseoir sur la plage. Mais nous allions toujours à l’aéroport pour tourner le film. J’ai réalisé plus de 50 films en l’espace de 15 ans, je n’en pouvais plus. J’ai pris une année de repos, mais j’ai rapidement commencé à m’ennuyer. J’ai donc fini par créer New World Productions, ma propre société de production et de distribution et le succès a été immédiat. Tout se passait tellement bien que je ne suis jamais retourné à la réalisation. Et parfois, je me demande ce qu’il se serait passé si j’avais continué de réaliser des films.

S : Vous êtes tout de même revenu à la réalisation avec La Résurrection de Frankenstein en 1990.

R : C’est vrai. Je n’avais pas particulièrement envie de faire un film sur la créature de Frankenstein, mais Universal était persuadé que l’idée de faire un film de Roger Corman sur cet univers pourrait déboucher sur une bonne affaire. J’ai dit non plusieurs fois, car il y a tellement de films sur le sujet que je n’étais pas certain de pouvoir y apporter quelque chose. Une chose en entraînant une autre, j’ai fini par accepter, à condition de pouvoir proposer une nouvelle interprétation de Frankenstein. Mais finalement, le film n’a pas vraiment marché.

S : Comment faites-vous la distinction dans le choix de vos projets, selon que vous soyez réalisateur ou producteur ? J’ai le sentiment qu’en tant que producteur, vous avez plus tendance à suivre les films à succès, comme lorsque vous avez lancé la production de Carnosaur juste après le succès de Jurassic Park.

R : J’essaie d’être le plus original possible, mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut prendre en compte ce qui a déjà été fait avant. Je crois que Picasso a dit que si un artiste s’empare de ce qui a été fait avant lui et arrive à y ajouter ne serait-ce qu’un petit élément, alors sa carrière est faite. Donc je prends ce qui a été fait avant, et j’y ajoute un petit plus.

S : Encore aujourd’hui, vous produisez un ou deux films de monstre par an. Pourquoi est-ce que la figure du monstre est encore si populaire aujourd’hui ? Et comment faites-vous pour la renouveler à chaque fois ?

R : Je crois que les monstres et toutes les peurs qui leur sont attachées sont en nous depuis des temps préhistoriques. Le premier texte écrit en vieil anglais est Beowulf, c’est-à-dire une histoire de monstre ! Je crois que la peur des monstres – qui possèdent des pouvoirs que nous n’avons pas – était déjà en nous avant qu’il y ait des civilisations. Et ce qu’on voit aujourd’hui, les monstres de science-fiction, ne sont que les nouvelles interprétations de ces vieux mythes.

S : Vous avez également découvert de nombreux talents. Je pense à Jack Nicholson, Martin Scorsese, Joe Dante, Sylvester Stallone, James Cameron, qui ont tous fait un tour sur vos productions. Vous diriez que vous avez un œil pour détecter les talents ?

R : J’ai peut-être l’œil pour le talent. Mais surtout, j’ai commencé en tant que scénariste, avant d’être réalisateur et producteur. J’ai travaillé dans ces trois domaines et j’ai de l’expérience, je suis capable de reconnaître les débutants qui ont du potentiel. J’ai travaillé avec le grand studio russe MosFilm sur quelques productions qui se sont tournées sur place. Au début, je ne choisissais que des réalisateurs américains. Et puis je me suis dit qu’il y avait certainement de très bons réalisateurs russes, donc j’ai dit à Vladimir Dostal, le directeur de MosFilm, que je voulais travailler avec un réalisateur russe qui soit bon et qui parle anglais, pour pouvoir communiquer avec les acteurs. Après un certain casting, j’ai choisi Timur Bekmanbetov qui a tourné le remake de The Arena pour moi en 2001. Vladimir a questionné mon choix, prétextant que sur la base des dix candidats qu’il m’avait envoyés, j’avais choisi le seul réalisateur issu de la publicité et qui n’avait pas encore réalisé un seul long métrage. Mais je m’en fichais, j’ai reconnu son style à travers les publicités qu’il avait tournées. D’ailleurs, je ne me suis pas trompé, car il a réalisé Nightwatch quelques années après, qui a été le plus gros succès de l’histoire du cinéma russe !

S : On peut même dire que vous avez eu une certaine influence sur Hollywood, étant donné qu’une grande partie des nommés aux Oscars – comme Francis Ford Coppola ou Robert Towne – ont débutés chez vous. Est-ce un accomplissement pour vous ?

R : J’en suis extrêmement fier, même si ma véritable influence sur Hollywood n’est pas si grande que ça. Mais plusieurs de mes disciples ont gagné des oscars, et c’est une véritable satisfaction.

S : J’aimerais parler de deux fameux projets hollywoodiens auquel votre nom a été attaché : Waterworld avec Kevin Costner et une adaptation des Quatre Fantastiques qui n’a jamais vu le jour. Pour le premier, il paraît que vous auriez dit que vous ne pouviez pas tourner ce film, car il aurait alors coûté cinq millions de dollars. C’est vrai ?

R : On m’a proposé le scénario de Waterworld, c’était une bonne idée et un bon script de manière générale. Mais je fais des films dont le budget se situe entre 500 000 et un million de dollars. Celui-ci aurait coûté trop cher pour moi. Je pense que le film est sous-coté, et qu’il n’a pas eu le succès escompté. Il vaut même mieux que ce que la plupart des gens en pensent, mais il était évident, à la lecture, que c’était un projet qui allait coûter très cher.

S : Et pour Les Quatre Fantastiques ?

R : Un producteur allemand du nom de Bernd Eichinger avait un petit studio ici à Los Angeles. C’est lui qui a produit Das Boot, entre autres grands films. Nous étions amis, et il est venu me voir à l’automne 1992 pour me proposer un deal. Il avait une option sur une adaptation cinématographique des Quatre Fantastiques, et un scénario qu’il avait budgétisé à 30 millions de dollars. Une somme qu’il n’avait pas encore et qu’il ne pouvait pas réunir à temps, car le tournage devait commencer avant le 31 décembre de la même année, sous peine de perdre l’option. Il m’a alors demandé si je pouvais en tirer une version à un million de dollars, puisqu’il avait déjà réuni cette somme. J’ai répondu que j’étais partant, mais qu’il fallait réécrire le scénario, car certaines scènes ne pouvaient pas rentrer dans notre budget. Chaque journée comptait, et j’ai supposé que nous allions commencer le tournage le 30 décembre. Bernd a insisté pour que l’on tourne encore plus tôt, car il avait peur que Marvel se rende compte de ce que nous essayions de faire. Je lui ai dit que cela ne changerait rien, et qu’ils le devineraient quand même. Nous avons finalement commencé le tournage le 28 décembre, il me semble. Mon accord avec Bernd prévoyait qu’il allait investir un million de dollars dans la production, que j’étais son partenaire et que j’allais distribuer le film. Toutefois, il y avait une clause dans notre contrat qui lui permettait de vendre le film à un gros studio, dans les 90 jours après le dernier jour de tournage. Le cas échéant, il devait alors me payer une belle somme d’argent pour racheter mes droits de distribution. Mais aucune vente n’allait être faite, donc nous avons préparé une campagne de promotion avec affiches, bande-annonce et publicités pour le vendre à la télévision. Nous étions prêts, mais à la dernière minute, Bernd a trouvé un accord avec la 20th Century Fox. Mais c’était un deal un peu particulier : ils ont récupéré l’option pour financer les 60 millions de dollars pour faire leur propre version et ont profité de l’occasion pour enterrer notre version à un million de dollars. Bernd a donc accepté que le film ne soit pas distribué et j’ai reçu ma part, une belle part d’ailleurs, mais j’étais malgré tout déçu que nous n’ayons pas eu l’opportunité de distribuer le film. C’est l’un des deals les plus étranges auxquels j’ai jamais été mêlé.

S : Vous avez d’ailleurs survécu à plusieurs vagues de distribution, des salles de drive-in aux films directement distribués en vidéo. Comment avez-vous fait ?

R : À l’origine, notre marché était les salles américaines. Il y avait un peu d’argent qui nous provenait des ventes à l’étranger ou des chaînes de télévision, mais c’était la portion congrue. Au fur et à mesure que la télévision a pénétré le marché du cinéma, nos perspectives se sont réduites. J’étais conscient que le marché étranger allait grandir, alors j’ai fait des films dont le potentiel allait au-delà du marché américain. À chaque fois que le marché a évolué, je m’y suis adapté. Et je me suis adapté à chaque vague de succès. La vague actuelle est la plus dangereuse de toutes, je pense, car il n’y a presque plus de marché pour les films à petits et moyens budgets, comme ceux que je fais. Le marché du DVD est en train de disparaître, il n’y a presque plus d’argent dans ce secteur. Il y a quelque temps, j’ai participé à une table ronde sur le futur du cinéma à la guilde des producteurs. Mes deux interlocuteurs étaient très pessimistes. J’étais le plus âgé et je leur ai dit que j’étais optimiste parce je croyais que nous allions voir une transition vers l’Internet et de nouveaux marchés. Des marchés plus profitables, car nous allions pouvoir récupérer plus d’argent directement du public, sans donner une partie de nos recettes aux distributeurs des salles de cinéma. Ma prédiction était bonne, mais les sommes générées par les profits sur Internet ont été plus minces que prévu. C’est pour ça que je considère que nous sommes dans la période la plus dangereuse pour les producteurs indépendants qui travaillent avec des petits ou des moyens budgets. Je deviens assez vieux, ce sujet suscite mon intérêt. C’est en quelque sorte mon dernier challenge. Quelle est la suite logique ?

S : C’est la question que j’allais vous poser.

R : J’adore faire des films. Qu’ils soient destinés aux salles de cinéma, à ne sortir que sur DVD ou sur Internet, c’est secondaire selon moi. C’est simple, j’adore faire des films. En réalité, je préférais quand ils sortaient en salles. Mais comme je viens de le dire, cela n’arrive plus. Donc j’espère continuer à faire des films, simplement parce que j’adore ça.

S : Et quel serait le conseil que vous donneriez à ceux qui débutent dans le métier ?

R : Je leur dirais de suivre leur instinct. De mettre leur âme dans leurs projets et d’être conscient de la réalité du marché. C’est une combinaison difficile à obtenir, mais si vous y parvenez, vous ferez un film qui sera viable et qui vous sera personnel. Voilà mon conseil.

Propos recueillis à Los Angeles en septembre 2015