Happy Meal : Le déjeuner du Breakfast Club

Oui, le Breakfast Club est un classique, la pierre angulaire d'un genre. Mais c’est aussi un déjeuner. Ou quand John Hughes revisite la bouffe façon lutte des classes.

C’est un classique, la pierre angulaire d’un genre, un squad légendaire que nous aurions tant aimé intégrer du temps de notre adolescence… Oui, le Breakfast Club est tout cela. Mais c’est aussi un déjeuner. Ou quand John Hughes revisite la bouffe façon lutte des classes.

Article par Clément Arbrun paru dans le Rockyrama n°27, toujours disponible sur notre shop !

« À la question “qui pensez-vous être ?”, nous vous répondrons “qu’est-ce que ça peut vous faire ?” Vous nous voyez comme vous voulez bien nous voir. Nous vous avons trouvé une définition très simple, chacun de nous est à la fois un surdoué, et un athlète, et une fille à papa, et un délinquant. Ça vous va ? Signé le Breakfast Club ». Cette conclusion de dissert’ (un peu flinguée, il faut l’avouer) hante notre vie de cinéphile. Mais à la problématique retorse dictée par le principal Richard Vernon (« qui pensez-vous être ? ») et éclaircie par cinq lycéens de l’Illinois coincés en colle un samedi, s’en ajoute une autre : pourquoi donc le Breakfast Club s’appelle-t-il « Breakfast Club » ?

Réponse limpide : non contents de cohabiter dans la bibliothèque du bahut, le surdoué (Brian), l’athlète (Andrew), la fille à papa (Claire), le délinquant (John Bender) et la détraquée (Allison) vont devoir déjeuner ensemble entre deux heures d’introspection. Alors que l’on retiendra plus volontiers leurs conversations animées (le principal Vernon les oblige au silence, mais les teenagers parlent plus que dans un film d’Eric Rohmer !) ou leurs monologues poignants, c’est bel et bien la bouffe qui unit ces étudiants que tout oppose (brutalité versus intelligence, conformisme versus rébellion), et c’est elle qui donne son nom à leur « Club » balbutiant. Mais ce n’est évidemment pas tout. Car pour cet amoureux des happy meals qu’est John Hughes (il suffit de voir Uncle Buck et ses pancakes géants), la pause déj’ est le nerf de la guerre, et pour ainsi dire le sens palpitant du film.

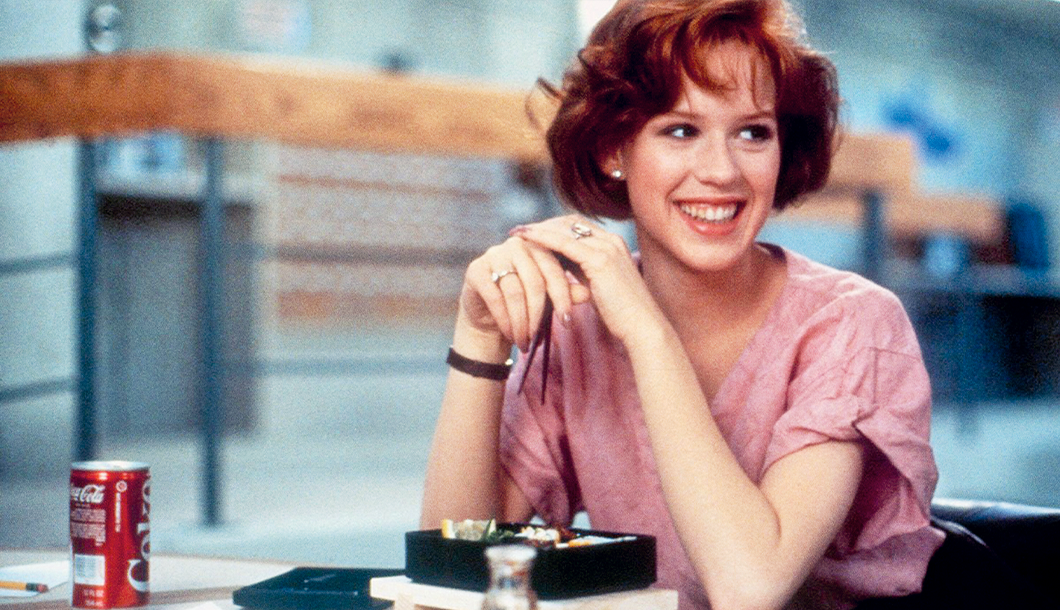

Jusqu’ici occupés à grignoter leurs ongles (pour Allison) ou leur stylo (pour Brian), les ados ont donc finalement droit à trente minutes de pause. Après s’être servi chacun un coca frais dégoté dans le distributeur de la salle des profs, ils déploient leurs provisions. Des sushis subtilement assaisonnés de sauce soja pour Claire, une montagne de bouffe pour Andrew (sandwichs, sachet de chips, biscuits, fruits, carton de lait), un déjeuner nutritionnel équilibré avec jus d’orange et thermos pour Brian, un sandwich aux céréales et aux bonbons en poudre pour Allison et… rien, pour Bender. Des mets distingués de la fille à papa à la création culinaire complètement zarbie de la freak, les personnages sont ce qu’ils mangent. Ou plutôt, ce qu’on veut qu’ils soient : « Vous nous voyez comme vous voulez bien nous voir », répétera Brian en fin de film...

Il faut dire qu’il n’y a pas mieux que la bouffe pour caractériser un personnage, surtout dans une œuvre à ce point obsédée par l’oralité qu’elle en devient théâtrale. Qu’il s’agisse de poser la vulgarité provocatrice (et misogyne) de Bender (« Où est ton déjeuner ? », lui demande Claire ; « Dans ta culotte ! », lui répond-il), la candeur enfantine de Brian (« Faire des spaghettis » est son talent secret, avouera-t-il plus tard), mais aussi l’étrangeté subversive d’Allison (qui balance sa tranche de jambon dans les airs et fait déborder sa canette), le festin met à nu ces stéréotypes. Et c’est toujours celui qui mange le moins qui parle le plus, à savoir le révolté Bender, dont la rage ne cessera d’ailleurs d’être résumée à sa bouche (« T’es qu’un marginal et tu te crois obligé de cracher sur tout », lui dit Claire). Cette révolte se condense dans ce happy meal qui n’a rien de très joyeux. Car si la nourriture adoucit les mœurs, John Hughes, lui, en fait un instrument de lutte des classes.

C’est un combat politique qui oppose Claire, la petite bourgeoise, au renégat Bender évidemment, la fine bouche mondaine contre l’affamé prolétaire. Dans cette satire, c’est à qui aura le plus beau déjeuner, symbole de prestige au sein d’un système où il s’agit toujours de hiérarchiser pour mieux diviser. Comment ? Par l’organisation de groupes, mais aussi de clubs. Certains font partie des clubs sportifs (comme Andrew), d’autres des clubs de latin et physique (comme Brian). Le club « du déjeuner » renverse cette logique discriminatoire puisque chacun.e s’y retrouve, qu’importe son « clan », ce qu’il mange, ce qu’il est. Son intitulé, parodique, est déjà un pied de nez à ce système. Pas bête, surtout dans une nation où ce que l’on fait manger aux ados est une forme de violence politique. Par-delà la prégnance de la restauration rapide dans le quotidien des teens américains, celles et ceux qui osent s’aventurer dans les cafétérias ont rarement droit à du 5 étoiles. Un article de NPR de 2013, consacré au projet photographique Fed Up, dévoile les abominations culinaires que l’on propose aux gamins dès l’école élémentaire, entre « pizzas au cerveau » (« une chose ovale grumeleuse ponctuée de bandes blanches charnues de mozza à peine fondue, qui s’agglutinent comme des neurones ») et « viandes-mystères » (tel le « gâchis bâclé », prétendument du bœuf haché). Ou comment ruiner la santé des élèves, leur concentration, et leur scolarité – Bender en sait quelque chose.

Mais la lutte sur laquelle repose The Breakfast Club n’est pas juste de l’ordre des richesses (en glucides et en dollars). Le club passe avant tout au grill le mythe de la virilité. Des saillies de Bender, humiliant le sportif (en suggérant son homosexualité) et le geek (en insistant sur sa virginité), aux aveux d’Andrew – qui a agressé un camarade en lui arrachant les poils – ce virilisme est omniprésent. Comme le démontre le lunch abondant d’Andrew, aussi saillant que ses biscotos, ce n’est pas seulement à qui aura le plus beau, mais à qui aura le plus gros des repas. Or, les ados comprendront que ce virilisme représente tout ce qu’ils détestent : après que le principal ait menacé Bender afin de vérifier « s’il a des couilles », Andrew avouera être agressif pour faire plaisir à son père. Cette violence toute patriarcale est donc le pire des héritages. Libre alors aux enfants terribles de l’Amérique de refuser ces assignations de genre aussi pesantes qu’un fast food trop gras. D’où cette image finale – transgressive et iconique – d’un Bender arborant la boucle d’oreille de Claire...

Film culte oblige, bien des restos ont repris façon fan made la boustifaille des lycéens iconiques. À Londres par exemple, dans le légendaire quartier touristique de Soho, le café The Breakfast Club clame depuis 2005 son amour pour le cinéma de John Hughes et propose une belle variété de brunchs et de smoothies. Menus alléchants à l’appui (pancakes gourmands, « Breakfast Sandwich » avocat-oeufs-fromage, bacon et cheddar à gogo, puddings et casse-dalles végétariens), le café dit ouvrir ses portes « à vous tous, les grands-mères, mamans, patrons, athlètes, princesses et intellos...». Joli coup marketing. Et léger contresens ? Car si John Hughes employait le lunch pour déboulonner les codes (l’écriteau qui conclut le générique d’ouverture explose littéralement sous nos yeux, bruit de vitrine vandalisée à l’appui), le « vous nous voyez comme vous voulez bien nous voir » semble depuis s’être transformé en simple logique commerciale façon « venez comme vous êtes ».

Mais au fond, The Breakfast Club lui-même n’est-il pas un beau paradoxe ? Profondément moderne et pourtant si vieillot par instants (dans son écriture des personnages féminins notamment), il met en scène des ados bien décidés à renverser le cliché qu’ils incarnent… mais qui finiront tous par le porter haut et fort, comme une fierté et une force. Normal : après tout, ils sont « le Breakfast Club ».

Article par Clément Arbrun paru dans le Rockyrama n°27, toujours disponible sur notre shop !