Happy Meal : le diner culte de The Big Lebowski

Le tempo si singulier de The Big Lebowski fait l’effet d’un déjeuner tardif de lendemain de cuite. Et cela tombe bien, car la bouffe n’est en rien étrangère au classique des frères Coen.

Le tempo si singulier de The Big Lebowski fait l’effet d’un déjeuner tardif de lendemain de cuite. Et cela tombe bien, car la bouffe n’est en rien étrangère au classique des frères Coen.

Par Clément Arbrun, un article de la rubrique Happy Meal présente dans le Rockyrama n°38 : Le Retour du Jedi.

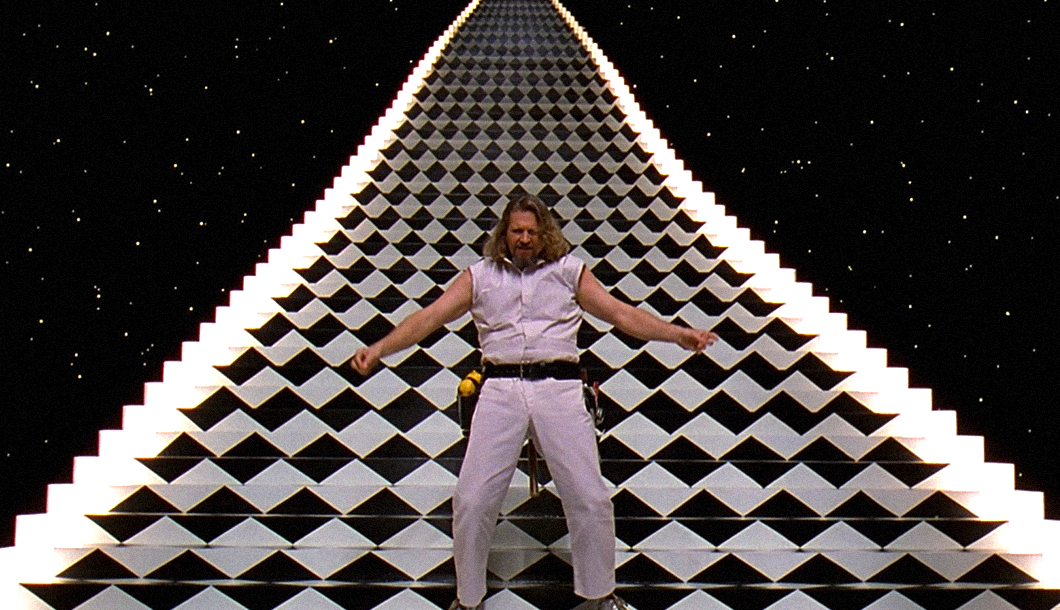

L’apparition aérienne et atypique de Julianne Moore, les rêves à base de bowling, quelques mots balancés l’air de rien (« Well, that’s just, like, your opinion, man ») ou encore l’art malencontreux de verser des cendres dans le désert… The Big Lebowski, c’est tout cela. Mais étonnamment, c’est encore à la bouffe que l’on pense le plus à la simple évocation du classique de Joel et Ethan Coen. Exemples ? La scène d’introduction nous présentant le Dude (Jeff Bridges en robe de chambre) en plein supermarché ; les séries de « White Russian » écoulés par le protagoniste (cocktails composés de vodka, d’un brin de liqueur de café et de crème, accompagnés de glaçons, évidemment) ; ou encore, cette irrésistible séquence du diner.

Lors de cette scène cocasse, prenant place au sein du Johnie’s Coffee Shop, un resto californien qui a servi de lieu de tournage à bien des films hollywoodiens (du film catastrophe Volcano au choc American History X, en passant par le mélo La Cité des anges), le Dude se retrouve en compagnie de son meilleur pote, Walter. L’un, en plein contexte d’enlèvement et de magouilles, flippe d’avoir retrouvé un doigt de pied amputé, apparemment féminin, recouvert de vernis à ongles, qui pourrait bien être celui de Bunny Lebowski (Tara Reid), épouse d’un encombrant homonyme. L’autre dédramatise cet événement désarçonnant, et cherche à convaincre son congénère que tout cela n’est que subterfuge : « ils nous envoient un doigt de pied, car ils pensent nous effrayer à mort. Tu veux un doigt de pied ? Je peux t’en trouver un pour 15 heures. » La présence du membre humain en question, les décalages que cela entraîne, mais aussi l’ambiance de diner type années cinquante, musique rétro accompagnant le tout (« Tammy » de Debbie Reynolds, une chanson d’amour de 1958), tout cela nous rappelle curieusement le cinéma de David Lynch. On sait que le diner est un élément central de l’univers lynchien, de la série Twin Peaks au film Mulholland Drive, mais on n’imaginait pas la même chose concernant celui des Coen bros, plus avares en termes de caféine et de pâtisseries. Par-delà le décor, ce doigt de pied amputé rappelle évidemment l’oreille coupée au début de Blue Velvet…

Comme bien des interludes le mettant en scène, le court segment du diner tend à valoriser le caractère volcanique de Walter – autrement dit John Goodman, victime d’une profonde injustice, puisqu’il n’a pas remporté d’Oscar. Répétant que cette affaire de doigt de pied est insensée, s’emportant jusqu’à hurler, cette grande gueule n’hésitant jamais à rappeler son statut de vétéran du Vietnam va finalement susciter les protestations de la serveuse. De quoi rappeler que les cafés que l’on sert au litre dans ces restaurants typiques n’aident en rien à cultiver l’esprit zen. Le look décalé de Walter aidant, on a presque l’impression de se retrouver dans un film de gangsters, de ceux qu’aime à déployer Scorsese – Les Affranchis n’étant pas exempt de restos. Mais là où les Coen dénotent, c’est par leur refus de toute fantasmagorie. Exit l’étrange charme des banquettes lynchiennes, où l’on déguste des tartes aux cerises entre deux songes. Exit les antihéros charismatiques qui s’invitent aux tables chez Scorsese – sans hésiter à passer par les cuisines. Ici, le cadre est terne, cafardeux (comme le costume-cravate du mec que l’on aperçoit en arrière-plan, à la droite de Walter), la musique est aussi lancinante et lointaine que celle d’une supérette, et un écriteau bien visible, « Home of Hamburger », finit de dépeindre le lieu comme celui d’un ennui profondément américain, grotesque et caricatural. Signe de cette intention satirique, le coup de gueule de Walter, tapant sur la table pour la simple raison qu’il souhaite boire son café en paix, évoque le pétage de câble du protagoniste de Chute Libre, se tapant le burn out du siècle après qu’on lui a refusé un petit-déjeuner au Whammy Burger.

Dans The Big Lebowski, les restos sont comme des scènes où se jouent des comédies absurdes. C’est le cas d’un autre établissement présent à l’écran, le Dinah’s Family Restaurant, où une bande de nihilistes à l’accent allemand très prononcé vient savourer quelques… pancakes aux airelles. On a déjà connu fringale d’antagonistes plus machiavélique. On pense également à un fast food cité en pleine salle de cinéma et très calmement défendu par le personnage de Donny (Steve Buscemi) : le In-N-Out de North Hollywood, celui qui fait « des bons burgers », à en croire l’expert – « Ferme-la Donny », lui rétorquera sans détour Walter.

Chaque fois, les Coen exploitent des cadres familiers de tous pour y planter des décalages, intensifiés par la profonde trivialité de l’instant. L’un des exemples les plus flagrants ? La scène introductive du supermarché, où le Dude s’attarde longuement sur une brique de lait à moins d’un dollar avant de finalement l’acheter… par chèque. Le rapport à la nourriture, et à la consommation au sens général, vient poser les bases du non-sens savoureux que cultivent les cinéastes, de leur vision profondément ironique de la société et des pauvres (mais si attachants) zouaves qui la constituent. Tout est dans le second degré – d’humour, et de lecture.

En ce sens, le fait que nos deux protagonistes aiment à s’installer au sein du Johnny’s Coffee Shop n’a rien d’anodin : c’est le même café qu’investissent les braqueurs de Reservoir Dogs (rebonjour, Steve Buscemi) de Quentin Tarantino. Un autre cinéaste bien connu pour ses décalages, et dont chaque œuvre se voit envahie par la bouffe, élément fortement symbolique caractérisant celles et ceux qui la bectent. On ne va pas se leurrer, il y a quelque chose d’intensément tarantinesque dans The Big Lebowski, c’est-à-dire de profondément oral. Il suffit d’écouter les incessants tunnels de dialogues très « prise de tête » entre le Dude et Walter, qui ne semblent jamais aboutir, boucles qui rongent le cerveau et épuisent notre protagoniste. À ce titre, cette conversation de sourds sur le In-N-Out Burger n’est pas sans rappeler les lignes abondantes que Quentin dédie, dans Pulp Fiction, à l’exportation européenne du Big Mac.

D’un film à l’autre, une drôlerie s’immisce, subtile, moderne. Une certaine vision du cinéma des années quatre-vingt-dix également, de son inventivité, de son irrévérence, de ses antihéros bavards et paumés. Insatiable, on y retourne volontiers chaque année, entre deux séances de bowling.