Toshiro Mifune, le dernier empereur

À l’avant-première de Ben-Hur au Japon, Charlton Heston s’extasiait devant Toshiro Mifune, allant même jusqu’à dire que si l’acteur japonais pouvait jouer en anglais, il conquerrait le monde.

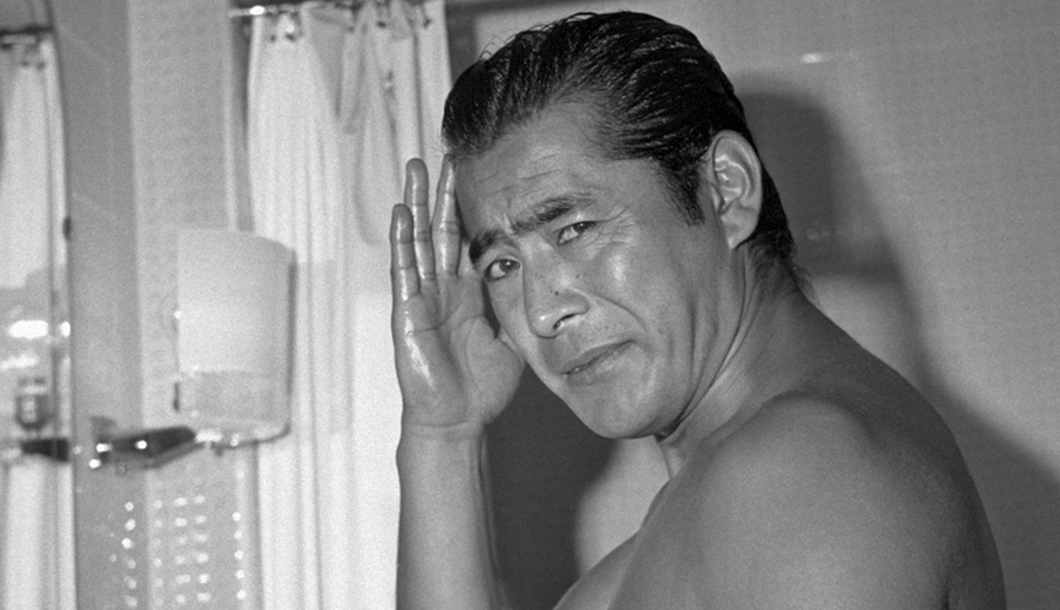

À l’avant-première de Ben-Hur au Japon, Charlton Heston s’extasiait devant Toshiro Mifune, allant même jusqu’à dire que si l’acteur japonais pouvait jouer en anglais, il conquerrait le monde. Toute une génération d’acteurs et de réalisateurs occidentaux a grandi avec ses films ou assisté en direct à la naissance du mythe, en grande partie grâce aux films de Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi ou bien Hiroshi Inagaki. Samurai Assassin (1965) de Kihachi Okamoto, par exemple, est l’un des films préférés de Tarantino. Le Japonais, situé quelque part entre Alain Delon et John Wayne, était une vraie gueule de cinéma au charisme incroyable et au caractère bien trempé. Pourtant, celui qui fut pendant longtemps l’une des plus grandes stars du cinéma japonais a su rester humble, et les comédiens et comédiennes qui l’ont côtoyé ont toujours témoigné en ce sens. Retour sur la carrière prodigieuse d’un monument à qui Hollywood rendit hommage en lui décernant une étoile posthume sur le légendaire Walk of Fame en 2016.

De Malik-Djamel Amazigh Houha

Mifune naît en Chine en 1920, à Qingdao en Mandchourie. C’est un bagarreur, toujours prêt à prendre la défense de son petit frère, mais pas un voyou. Il fréquente l’école japonaise et y apprend le karaté, le tir à l’arc et l’escrime. Après l’obtention de son diplôme de fin d’études, il aide son père dans son studio de photographie et fréquente les cinémas de sa ville. Il n’a jamais encore posé les pieds sur la terre natale de ses parents. En 1941, la guerre du Pacifique fait rage, Toshiro Mifune a 20 ans, il est enrôlé dans l’armé et découvre le Japon pour la première fois. L’expérience est difficile, le jeune Toshiro n’hésite pas à dire tout haut ce qu’il pense, plus encore quand il voit des soldats de grades inférieurs se faire humilier physiquement. Il est régulièrement battu par ses supérieurs, jusqu’à avoir le visage déformé. Ses connaissances en matière photographique lui sauvent la mise et lui évitent le front – il incorpore une unité de photographie aérienne.

Vers la fin du conflit, la situation commence à échapper au Japon. Mifune est chargé d’entraîner les jeunes enrôlés qui vont effectuer des missions kamikazes. Avant le départ pour la mort de ces soldats – qui ne sont pour la plupart que des adolescents –, il prépare un repas, le dernier sukiyaki de leur vie. Son fils rapporte qu’il disait aux jeunes qui venaient lui dire adieu qu’ils n’avaient pas besoin de dire « Banzai ! » pour l’Empereur, mais qu’ils devaient dire au revoir à leurs mères. Une manière passive mais courageuse de résister à l’embrigadement. Le bombardement de Nagasaki et Hiroshima sonne le glas de l’empire nippon. Le Japon abdique pour la première fois de son histoire. C’est la première défaite de l’empire face à une puissance étrangère. L’empereur s’exprime à la radio, chose inédite pour la population japonaise qui entend pour la première la voix de celui que la propagande militariste présente comme une divinité, descendant direct de la déesse Amaterasu. L’après-guerre est tragique. Les ruines et la faim. La misère et la violence. Toshiro Mifune est démobilisé, il reçoit un yen et demi et une couverture avec laquelle il se fabrique un manteau et un pantalon. Il ne saura jamais ce qui est arrivé à une partie de sa famille restée en Mandchourie. C’est la fin d’une période, les pires années de sa vie. Un cauchemar qui s’est terminé avec une dernière mission, photographier des cadavres. La guerre a été pour lui un véritable traumatisme et quand il raconte ses souvenirs à son fils, il ne peut s’empêcher de fondre en larmes.

New Face

Après une décennie d’autoritarisme et de propagande, l’heure est à la démocratisation et à la liberté d’expression. Les idées communistes germent au milieu des décombres du mécontentement. Les studios de cinéma ne font pas exception à l’agitation, la Toho vit trois grèves entre 1945 et 1947, les syndicats communistes sont puissants. En 1946, la compagnie doit faire des concessions : elle ne produit que 13 films sur les 24 prévus. En 1947, la situation atteint son paroxysme : les studios sont occupés, la police japonaise doit intervenir avec l’aide de l’armée américaine, même les tanks sont de la partie. Les relations entre grévistes et non-grévistes, communistes et anticommunistes, anti et pro en tous genres, deviennent exécrables. La Toho cesse de produire des films, loue ses studios et distribue les films de la concurrence pour survivre. C’en est trop pour une partie du personnel qui, las des querelles idéologiques, claque la porte et s’en va créer un nouveau studio, la ShinToho (la nouvelle Toho).

Le studio se trouve exsangue. Pour se régénérer, la compagnie organise le concours « New Faces ». De son côté, Mifune est dans le dénuement. Il demande à ses amis, d’anciens camarades de régiments qui travaillent à la Toho, de l’aider à trouver du travail. Parmi eux se trouve Tomio Sagisu, qui sous le pseudo Soji Ushio créera bien plus tard Spectreman. Toshiro Mifune est prêt à faire n’importe quoi, même s’il se voit bien travailler derrière une caméra. Il a acquis de solides compétences dans les techniques photographiques et le matériel optique auprès de son père, mais aussi pendant la guerre. Les pistons ne marchent pas, mais le cameraman Nenji Oyama, un autre de ses amis de régiment, transmet son CV pour le concours de jeunes talents. Si l’idée d’être acteur ne lui a jamais effleuré l’esprit, il répond présent à la convocation. Mifune ne pinaille pas, il ne faut repousser aucune opportunité. Après tout, il transporte bien des caisses de Coca-Cola pour l’armée américaine.

L’audition se passe plus ou moins bien, mais encore une fois, son insolence risque de lui jouer des tours. On lui demande de rire, il refuse. Heureusement pour Mifune, l’actrice Hideko Takamine, membre du jury, est impressionnée par le jeune homme. Elle va chercher un cinéaste en plein tournage pour lui annoncer qu’elle vient de tomber sur un diamant brut. Ce cinéaste, c’est Akira Kurosawa. Intrigué par les propos de Takamine qui lui dit que le jeune homme « a l’air d’une vraie tête de mule », il se déplace. Le cinéaste, dans son autobiographie, décrit la scène comme suit : « Un jeune homme tournoyait dans la pièce, avec une frénésie incroyable. C’était aussi effrayant que de voir une bête sauvage blessée ou prise dans un piège en train de se blesser. Je restais cloué au sol. Mais ce jeune homme n’était pas dans une fureur réelle. En tirant au sort un mot, dans la liste des émotions à exprimer dans son bout d’essai, il était tombé sur le mot colère… Il regagna sa chaise l’air épuisé, complètement effondré, puis il se mit à fixer les jurés d’un air menaçant. »

Le cinéaste est saisi par la prestation et l’aura que dégage le jeune Toshiro Mifune. Il est charmé. Mais la délibération vire à la débâcle, le jury vote contre. L’insolence ne paie pas, mais celui qui avait résisté physiquement à la tyrannie de l’armée impériale n’allait pas se laisser décontenancer si facilement. La composition du jury est mixte, composée pour moitié de représentants des syndicats. Kurosawa s’emporte et intervient : il demande que les votes des cinéastes, des opérateurs et des comédiens bénéficient d’un coefficient plus élevé, car ce sont eux les experts. On crie au coup d’État. Finalement, la situation s’apaise. Toshiro Mifune est sélectionné grâce à la bienveillance du président du jury, le réalisateur Yamamoto Kajiro qui dit de lui qu’un « type bizarre comme celui-là, ça peut toujours servir ». Le cinéaste, qui a aussi été le mentor de Kurosawa, se porte garant des qualités d’acteur du jeune homme. Seize acteurs sont sélectionnés ce jour-là, Mifune est le dernier de la liste.

En 1947, une nouvelle vie démarre pour Toshiro Mifune. Le studio forme les nouvelles recrues, il suit des cours intensifs pendant six mois. Tout y passe, la comédie, l’art cinématographique, la danse. Il apprend les ficelles du métier et se prend au jeu. Pour son premier rôle, il joue dans un film de Senkichi Taniguchi, La Montagne d’argent, d’après un scénario de Kurosawa (qui monte également le film). Il y joue le rôle d’un braqueur de banque, dur et violent, puis il enchaîne avec un film de Yamamoto Kajiro, Le Nouvel Âge des fous, où il interprète un mauvais garçon, chef d’un gang. C’est une véritable renaissance pour celui qui ne voulait être que technicien de plateau et qui ne s’est jamais imaginé comédien.

Kurosawa est impressionné par la polyvalence de ce débutant et l’engage pour son film L’Ange ivre en 1948. Encore une fois, c’est un gangster. Le réalisateur laisse l’acteur en roue libre pour l’interprétation du personnage, sans indications particulières en dehors du scénario. Mifune dit qu’il a foncé dans le rôle tête baissée, sans aucune préparation : il n’a pas fait de repérages pour analyser les comportements des yakuza pour qui il n’a que très peu d’estime. « Je n’ai pas fait de travail de préparation sur le terrain. Je détestais et je déteste les yakuzas… Je les méprisais quand je les voyais marcher dans la rue en roulant des mécaniques, je les trouvais insupportables et j’avais envie de les prendre au collet pour leur filer une bonne correction, car j’estimais que c’étaient des anti-patriotes insignifiants. Cela ne m’intéressait donc pas d’avoir affaire à eux », se rappelle-t-il.

Il s’en est fallu de peu pour que Toshiro Mifune soit acteur, et il s’en est également fallu de peu pour qu’il soit cantonné à des rôles de voyous et de gangsters. Si Mifune interprète encore un malfrat dans Chien enragé en 1949 pour Kurosawa, ce dernier décide pourtant de lui donner un rôle totalement à l’inverse de son image dans Le Duel Silencieux, film sorti la même année, malgré l’incompréhension des cadres de Daiei. Mais le cinéaste n’en démord pas : « Ce qui est triste dans l’industrie du cinéma, c’est que lorsqu’un acteur a remporté du succès dans un rôle particulier, on a tendance à lui redonner sans arrêt le même rôle, comme si l’acteur était une machine à photocopier. Et un acteur auquel on ne donne pas constamment de nouveaux rôles et de nouveaux sujets à aborder se dessèche et se flétrit comme un arbre que l’on plante dans un verger et que l’on oublie ensuite d’arroser. » Ce rôle de médecin atteint par la syphilis et qui doit repousser la femme qu’il aime pour ne pas la contaminer permet à Toshiro Mifune de montrer l’étendue de son talent et sa capacité à interpréter n’importe quel personnage, peu importe la condition sociale du protagoniste et ses démons. Voyou des bas-fonds ou intellectuel amoureux, il peut tout jouer, porter tous les costumes et transfigurer les personnages. Ange ou démon, il a la gueule pour.

Les sentiers de la gloire

En 1950, c’est la consécration internationale avec Rashomon. Si le film n’a pas bonne presse au Japon, il remporte néanmoins le Lion d’or au Festival du film de Venise. C’est un tournant qui permet à Kurosawa d’entrer dans la cour des grands. Le cinéaste innove avec ce film dans lequel un crime est vu et analysé par quatre protagonistes différents. Le rôle de Mifune impressionne, Martin Scorsese dit que la performance de l’acteur est stratifiée et complexe : « il a étudié le mouvement des lions à l’état sauvage pour préparer ce rôle, dans ce film, il est comme un animal en cage. » Kazuo Miyagawa, directeur de la photographie sur le film, ajoute : « Ce qui le distinguait des autres, c’était sa gestuelle. C’était évident à travers la caméra. Cela a beaucoup aidé Rashomon à paraître authentique ; les acteurs classiques ne peuvent pas créer cette sensation physique. Et je dois aussi mentionner ses yeux. Son regard était si intense quand il jouait… » Mifune devient le visage du cinéma japonais pour la cinéphilie mondiale.

En 1945, l’occupant américain interdit les films de sabres et de guerre pendant sept ans, jugeant qu’ils ont participé à la propagation d’idées nationalistes et belliqueuses au sein de la population. Quand l’interdiction est levée, Kurosawa s’attelle à la réalisation d’un chanbara nouvelle génération : en 1954 sort sur les écrans Les Sept Samouraïs, un monument du cinéma, encore fois. C’est le film le plus long et le plus cher de l’industrie cinématographique japonaise de l’époque. Le scénario prévoyait six samouraïs et le rôle du meilleur sabreur était dévolu à Mifune, mais quelque chose n’allait pas, il n’y avait pas de liant entre les villageois et les samouraïs. Kurosawa imagine un nouveau protagoniste pour fluidifier les rapports entre les deux communautés, ce sera le personnage de Kakujiro, le paysan-samouraï. Il offre le rôle à Mifune qui s’en donne à cœur joie : « Tout ce que vous voyez Kakujiro faire, c’est moi qui l’ai inventé. Par exemple, lorsque les villageois apportent le riz pour le repas, il ne reçoit rien du tout parce que son statut est ambigu. Il va pêcher un poisson et mord dedans. Ou bien, pour faire sortir de chez eux les villageois qui ont peur, j’ai utilisé un tambour et je me suis lancé dans un discours-fleuve… J’ai l’impression de donner la pleine mesure de ce que j’avais envie de faire. » Mifune crée le personnage, il fait des recherches, de l’introspection, se questionne. Il est habité par son interprétation et, devant la caméra, donne au personnage toute sa substance. Une implication et une performance hors-norme pour quelqu’un qui est devenu acteur pour survivre. Steven Spielberg décrit la prestation en ces mots : « le personnage que Toshiro jouait était plus sauvage, comme sorti de terre. On avait l’impression qu’il venait d’être créé par une force sismique souterraine. Nous ne créons pas de héros. Le public rend un personnage héroïque. Et le moteur derrière cela, c’est la performance de l’acteur. Cela dépend plus de l’acteur que du réalisateur. Parce que le réalisateur ne peut pas tirer toutes les ficelles. S’il doit tirer trop de ficelles, c’est une marionnette, pas un artiste. Toshiro Mifune n’était pas une marionnette, jamais. Il y a des liens invisibles entre le metteur en scène et l’acteur dans chaque film que Kurosawa et Mifune ont fait ensemble. Mais Mifune semblait solitaire, un homme créant ses propres personnages, son propre art ».

Mifune est devenu une star, mais le cinéma japonais est une industrie de masse. Il faut alimenter les salles obscures et divertir le public. Les acteurs sont d’une certaine manière des salaryman du septième art. Mifune tourne film sur film : treize longs métrages en trois ans pour la Toho, la plupart oubliables et oubliés. La compagnie met l’acteur en location pour les studios concurrents (Shochiku, Daiei et ShinToho) en échange d’une star de même envergure. C’est une pratique courante grâce à laquelle il apparaît dans un film de Kenji Mizoguchi, La Vie d’O’Haru, femme galante, en 1952. Toshiro Mifune ne fait que passer dans ce long métrage qui remporte le Grand Prix à la Mostra de Venise. Entre 1954 et 1956, l’acteur interprète le célèbre et légendaire bushi Miyamoto Musashi dans la trilogie du samouraï de Hiroshi Inagaki. Le premier volet, La légende de Musashi, est un succès au Japon et obtient l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1956. Rien de moins. Toshiro Mifune qui avait réussi à ne pas devenir l’homme au revolver devient l’homme au sabre pour le public japonais.

L’acteur reprend du service avec Kurosawa pour Le Château de l’araignée (1958), une libre adaptation de Macbeth de William Shakespeare sous forte influence du théâtre No. Les rôles de Mifune et Isuzu Yamada sont tout droit sortis du répertoire classique nippon. Leur maquillage évoquent les masques No, ce qui accentue la théâtralité du jeu de l’acteur et de l’actrice. Mifune semble habité, fou. Il est possédé par son rôle. À tel point qu’on ne sait jamais ce qui relève de l’interprétation ou de la réalité, comme cette scène extraordinaire et mythique où le seigneur Washizu est criblé de flèches. « C’était de véritables flèches et c’était de la vraie terreur que vous voyez dans mes yeux… je ne jouais pas du tout ! ». Une scène d’anthologie qui marque tous les cinéphiles, Martin Scorsese le premier : « C’est puissant est grandiose parce qu’en fait, c’est dangereux. Comme Keaton, Chaplin, Harold Lloyd et leurs cascades inouïes. On sent le danger. Même si on l’a vu plusieurs fois, on éprouve toujours la même chose. Car c’est dangereux et le timing est parfait. » Pourquoi Mifune a accepté de jouer cette scène en risquant sa vie ? Probablement parce qu’il se sentait redevable envers Kurosawa. Il était passé du livreur de bouteilles qui portait tous les jours le même costume, à la plus grande vedette du cinéma japonais qui collectionnait les voitures.

Mifune enchaîne les succès aux box-offices avec deux films de Hiroshi Inagaki : L’Homme Pousse Pousse (1958) et Samouraï Saga (1959), une adaptation de Cyrano de Bergerac (et oui, pour l’occasion, on l’affuble d’un grand nez), mais aussi avec La Forteresse cachée de Kurosawa (1958) qui inspire à George Lucas le scénario Star Wars et rapporte 1 million de dollars. Il enchaîne avec Les Bas-fonds (1957), adapté d’une pièce de Maxime Gorki. Pour le critique Donald Richie, c’est sa meilleure performance d’acteur mais aussi la plus grande et la plus belle démonstration de jeu qu’un comédien ait pu faire dans toute l’histoire du cinéma japonais. Le rôle de composition de Mifune est incroyable et si l’on ne savait pas qu’il déteste les yakuzas, et que parfois, ivre, après un tournage, il s’en va chercher la castagne dans les rues de Shibuya, on pourrait croire qu’il est l’un des leurs venu s’égarer sur un plateau de tournage pour siroter quelques verres aux frais de la princesse.

Mifune obtient encore un succès avec Yojimbo (1961), un film de Kurosawa qui, à l’instar des Sept samouraïs, va exercer une influence phénoménale sur les réalisateurs occidentaux. Il inspire notamment à Sergio Leone Une poignée de dollars (1964). Regardez dans les yeux de Clint Eastwood et vous y verrez le regard de Mifune. Le film est une réponse de Kurosawa aux films de chanbara sans âme des studios concurrents. Il redéfinit le genre, et avec éclat. Pour Ludovic Gottigny, le réalisateur s’amuse du ridicule du monde qui l’entoure et son approche est révolutionnaire sur plusieurs points, comme les chorégraphies magistrales des combats de sabre, ou la musique avant-gardiste et l’utilisation d’effets sonores novateurs.

Mifune participe encore une fois à la création du personnage. Dans ce film où se croisent les genres, il interprète un ronin, un samouraï sans maître, solitaire et cynique. « Mon haussement d’épaules et les démangeaisons, c’était mon idée… J’ai utilisé ces maniérismes pour définir le ronin désargenté qui porte un kimono sale. Ces tics traduisent aussi la solitude ressentie par le personnage », dit-il. Pour ce rôle, il obtient le prix de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise. L’acteur commence à se lasser de cette association à Kurosawa, l’un ne pouvant aller sans l’autre. En 1964, ils tournent un dernier film ensemble, Barberousse. Un film à la veine humaniste dans lequel Mifune joue le rôle d’un médecin travaillant dans un dispensaire qui accueille les pauvres. Un film éminemment politique, comme souvent avec Kurosawa, mais qui évite les discours dogmatiques. Ce long métrage marque la fin d’une fructueuse collaboration entre les deux hommes : 16 films, une reconnaissance internationale, des prix à ne plus savoir qu’en faire et des chefs-d’œuvre qui vont exercer une influence considérable à travers le monde.

Mifune Production et L’Héritage des 500 000

La Toho conseille à Toshiro Mifune de créer sa société : en 1962, Mifune Production est née. Il réalise son unique film en 1963, L’Héritage des 500 000. L’acteur passe derrière la caméra, mais ce n’est pas par vocation, cela fait partie du deal avec la Toho. « La société finançait la société à condition que je sois le réalisateur de ce film. J’ai accepté à contrecœur, bien que je n’eusse pas l’expérience, je me suis entouré de nombreux collaborateurs d’Akira Kurosawa pour l’image, le décor, le script. Akira Kurosawa lui-même est venu à Kyoto m’aider au montage. Il m’a beaucoup aidé. » Mifune s’inspire d’une légende urbaine japonaise à la mode qui prétend qu’il y aurait de l’or japonais caché aux Philippines. « Le film est tourné en très peu de temps dans une économie et une énergie de série B » aux Philippines, avec son ami Tatsuya Nakadai. On y aperçoit aussi l’actrice et pin-up Mie Hama qui interprétera, quelques années plus tard, une James Bond Girl dans On ne vit que deux fois (1967) aux côtés de Sean Connery. Le film est un succès et se place septième au box-office japonais. Mais c’est une mauvaise expérience pour l’acteur qui l’a réalisé sous la contrainte et surtout, sans réelle vision de mise en scène. Quand il montre le film à Kurosawa au montage, ce dernier n’est pas satisfait et lui fait remarquer qu’il n’y a pas de gros plans. Ils seront tournés en périphérie de Tokyo, « ce qui rend ce projet encore plus singulier dans l’histoire du cinéma japonais ».

Mifune Production produit par la suite une poignée de grands films comme Rébellion de Masaki Kobayashi (1967), avec dans les rôles-titres Mifune et Nakadai, en passant par le drame Le Soleil de Kurobe de Kumai Kei (1968), ou bien le film historique Furin kazan d’Inagaki Hiroshi (1969). Sur le déclin, la société ferme ses portes en 1984, après 21 ans d’existence. Elle ne s’est jamais remise du départ de l’un des principaux associés parti créer une nouvelle compagnie, amenant dans son sillage une grande partie des acteurs et actrices. Un véritable coup dur pour l’acteur réputé pour être proche du personnel sur les tournages, ceux de sa société de production comme ceux des autres. C’est lui qui apporte les chaises, cuisine pour les acteurs ou joue aux cartes. Anti-star par excellence sur les plateaux, artiste et artisan, c’est un travailleur consciencieux. Pour Mifune Production, il lui arrive même de partir en dernier, de passer le balai et d’éteindre la lumière. Matsuda Michiko, l’une des biographes de l’acteur dit que « bien que profondément affecté, Toshiro Mifune n’en a rien laissé paraître et n’a jamais eu un mot de reproche pour ceux qui l’avaient si lâchement abandonné. Mais à ce que l’on raconte, cet homme jusque-là réputé pour son goût pour la plaisanterie et les bons mots est devenu taciturne et s’est replié sur lui-même ».

Le Japonais

Mifune devient la vitrine du Japon à l’international, incarnant quasiment à lui seul le pays, son histoire et ses valeurs. Il est l’homme sabre. Sa carrière à l’étranger débute d’une manière assez étrange : il incarne un ivrogne zapotèque dans Animas Trujano (1962) du cinéaste mexicain Ismaël Rodriguez. C’est le rôle-titre, pourtant il ne parle pas un mot d’espagnol et apprend les répliques phonétiquement. Quatre ans plus tard, il fait ses débuts à Hollywood dans Grand Prix (1966), un film anecdotique de John Frankenheimer qui double la voix l’acteur. Il retient l’attention avec son deuxième film américain, Duel dans le Pacifique (1968) de John Boorman. Il y joue le rôle d’un marin japonais perdu sur île déserte pendant la Seconde Guerre mondiale qui voit arriver un aviateur de l’armée américaine. Confrontation psychologique, guerre de territoire, puis tentative d’alliance entre les deux hommes qui incarnent deux univers différents, et surtout en guerre.

C’est un échec cuisant, mais l’acteur prend le rôle à cœur. Sur le plateau les frictions avec Boorman sont nombreuses. Mifune travaille sans le savoir sur une mauvaise version du script écrite par Shinobu Hashimoto, scénariste de prédilection de Kurosawa. « Il était très fier de son travail préparatoire, mais il était toujours à côté de la plaque dans ses scènes. J’essayais de m’en entretenir avec lui régulièrement, mais il continuait à faire les mêmes erreurs, encore et encore. Après trois ou quatre jours, j’ai réalisé que Hashimoto lui avait donné le script que j’avais refusé », se souvient Boorman. La querelle continue, l’acteur refuse certaines scènes qu’il juge offensantes. Le réalisateur britannique dit qu’il voulait aller plus loin dans les scènes où les personnages se comportent en animaux, mais qu’il n’a pas réussi à convaincre Mifune, parce que ce dernier croyait défendre l’honneur du Japon. Le film contribue néanmoins à sceller l’amitié entre Lee Marvin et Toshiro Mifune. L’acteur est un fan inconditionnel et c’est lui qui propose le nom de Mifune à la production, après (ou avant) avoir également imposé Boorman à la réalisation.

À la même époque, Mifune affirme avoir refusé une soixantaine de projets en langue anglaise. Il est notamment approché pour jouer Tiger Tanaka dans le James Bond On ne vit que deux fois (1967), mais il décline l’offre. Le chef des services secrets japonais sera finalement interprété par Tetsuro Tanba. La Fox tente une approche pour qu’il interprète le rôle de l’Amiral Yamamoto dans Tora Tora Tora ! (1970), mais cela vire à l’imbroglio : Kurosawa est chargé de réaliser la partie japonaise et un désaccord survient entre les deux hommes. Mifune est outré par le fait que le cinéaste veuille faire travailler des amateurs et non des acteurs professionnels. Finalement, Kurosawa est débarqué et remplacé par Fukasaku. Mifune est partagé : il y a brouille, mais il souhaite rester fidèle au cinéaste. S’il reste, c’est uniquement car il voit un moyen d’empocher le pactole s’il arrive à faire entrer Mifune Production dans la danse. La Fox refuse, le problème est réglé, Mifune s’en va.

Pour les cinéphiles occidentaux, Mifune est également le visage de l’ambassadeur japonais Kuroda Jubei, dans la superproduction internationale Soleil Rouge (1972) réalisée par Terence Young. Un film conçu pour être un « western asiatique » et qui dispose d’un casting quatre étoiles (Alain Delon, Charles Bronson et Ursula Andress). Kenneth Hyman de la Warner avait initialement proposé à l’acteur de diriger le film. Il refuse, l’expérience de L’Héritage des 500 000 ne l’a guère motivé à se lancer dans une carrière de réalisateur. Le film est une honnête série B qui ne bouleverse pas le genre, mais propose au public occidental une situation tout à fait originale pour l’époque : Mifune séduit une jeune femme européenne interprétée par l’actrice française Capucine. Il y a fort à parier que cette scène n’aurait pu avoir lieu si le film avait été tourné aux USA.

Querelles de pacotilles

Est-ce qu’il y a eu brouille avec Kurosawa ? On ne le saura jamais vraiment, chacun y va de son analyse, et tout le monde se fait l’exégèse des rumeurs et des ragots de tournages. Dans un entretien accordé à la revue Positif en 1990, l’acteur réfute qu’il se soit fâché avec le cinéaste sur le tournage de Barberousse, et en profite pour nier toute rupture. Néanmoins, tout en nuance, il fait remonter quelques désaccords liés aux comportements du réalisateur sur le tournage de Yojimbo : « Il arrivait qu’Akira Kurosawa, sans prévenir, ne vienne pas tourner de peur d’attraper un rhume, alors que les acteurs étaient maquillés, prêts à tourner. Alors là j’ai piqué quelques grosses colères en le traitant d’imbécile ». Ou bien : « Il pouvait lui arriver de critiquer en bloc tous les acteurs, en disant qu’ils étaient tous en retard, qu’ils étaient des lambins, alors que je me levais à cinq heures du matin pour supporter trois heures de maquillage et de coiffure. »

Mifune est probablement le seul acteur qui puisse s’adresser au cinéaste avec une telle véhémence sans craindre de se faire virer du film. Kurosawa est réputé pour être exigeant sur les tournages, mais aussi pour éjecter d’un projet quiconque ne serait pas en adéquation avec sa manière de faire. Le témoignage de l’acteur Haruo Nakajima qui, en 1954, se cache dans le costume de Godzilla et interprète également la même année un bandit dans Les Septs Samouraïs, est sans appel : « C’était dur de travailler avec Kurosawa. Une chose est sûre, si vous ne faisiez pas ce qu’il voulait, vous étiez à la porte. Si vous faisiez exactement ce qu’il demandait, vous vous en sortiez. » L’amitié entre Mifune et le réalisateur est puissante, le respect réciproque et, comme le suggère Martin Scorsese, au lieu d’une fâcherie, il s’agirait plutôt d’une forme d’usure : « Les gens évoluent. Et parfois différemment. Parfois, quand les gens collaborent, ils finissent par s’user les uns les autres. Ils n’ont plus rien d’autre à s’offrir que respect et amour. »

Même si Barberousse marque la fin d’une longue et riche collaboration avec Kurosawa, il n’a jamais considéré que cela serait leur dernier film. Le comédien a toujours cherché à retravailler avec lui et quand le cinéaste, après une période de dépression et d’échecs marquée par une tentative de suicide, retrouve la foi avec un nouveau projet, Dersou Ouzala (1975), il songe à Mifune pour interpréter le rôle principal, mais ce dernier refuse. C’est le premier film que Kurosawa réalise à l’étranger, en Russie, et passer un an dans le froid sibérien n’enchante guère l’acteur. Quoi qu’il en soit, Mifune n’a jamais pris à la légère la dette qu’il avait envers le cinéaste à qui il doit tout : « Que je sois connu ici et à l’étranger comme acteur, je le lui dois pour l’essentiel… Il m’a appris pratiquement tout ce que je sais, et c’est lui qui m’a révélé à moi-même comme acteur. Travailler avec lui c’est beaucoup de travail, mais chaque film fut une révélation. Quand vous voyez ses films, vous les découvrez plein d’idées, d’émotions, regorgeant d’une philosophie qui vous étonne par sa force, vous choque par sa puissance. Vous n’aviez pas prévu d’être aussi ému, de trouver au fond de vous-même un tel degré d’empathie ». La messe est dite.

Soleil couchant

Georges Lucas propose à Mifune le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans Star Wars (1977), mal conseillé par son impresario américain, il refuse. Néanmoins, il accepte la proposition de Steven Spielberg de jouer le commandant du sous-marin japonais dans le film 1941 (1979). Le réalisateur est ravi, c’est un fanatique et il découvre en lui un acteur comique qu’il ne soupçonnait pas : « Toshiro était un grand acteur comique… Il avait saisi le sens du film. Nous avions la même vision. Il pigeait que c’était censé faire rire, il rigolait, mais restait sérieux. Mais, après une longue prise quand je disais “Coupez !”, Toshiro était toujours le premier à rire. » Entre 1977 et 1983, l’acteur enchaîne rôle sur rôle pour la Toei. Dix longs métrages en sept ans, du cinéma d’exploitation en grande majorité et des films sans grande valeur artistique. À noter son rôle dans Shogun Samurai (1978) avec Sonny Chiba, réalisé par le dynamiteur de genres Kinji Fukasaku qui a délaissé les histoires de gangsters nihilistes pour se reconvertir dans les films de costumes et de sabres. Au Japon, même s’il est une légende, son nom ne suffit plus pour attirer les foules, et encore moins les bons scénarios. Kurosawa ne comprend pas pourquoi sa muse se fourvoie de productions médiocres en séries télévisées sans envergure. Mifune s’autoparodie et l’icône devient un personnage à part entière. Mais l’acteur est vieillissant et il faut bien faire tourner la boutique, car sa société de production ne compte pas moins de 250 salariés.

Le dernier fait de gloire du comédien est la série américano-japonaise Shogun (1980) avec Richard Chamberlain : une superproduction vertigineuse de 22 millions de dollars qui conquit 120 millions de téléspectateurs. Cette série en dix épisodes, qui raconte l’histoire d’un marin néerlandais qui deviendra samouraï, remporte le Golden Globe et l’Emmy Award de la meilleure mini-série en 1981, et vaut également à Mifune d’être nommé pour l’Emmy Award du meilleur acteur aux côtés de Richard Chamberlain. Mais il n’y aura pas de résurrection ou de come-back triomphal dans un film de Kurosawa. Ce scénario trop bien écrit ne se concrétisera jamais, pour notre plus grande tristesse. Mifune n’est pas un phénix qui peut renaître de ses cendres, il traverse les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix dans l’ombre. S’il continue à jouer pour la télévision japonaise et dans quelques longs métrages, le cinéma japonais semble avoir définitivement tourné la page Mifune. L’acteur est célébré à travers le monde, mais cela fait bien longtemps que, sur sa terre natale, seules ses frasques conjugales intéressent la presse.

La maladie d’Alzheimer guette Mifune qui commence à perdre la mémoire. Sur les plateaux, on doit écrire ses répliques sur des cartons. Son dernier passage devant la caméra est pour un film réalisé par le vétéran Kei Kumai, Fleuve profond (1995), un titre hautement symbolique, tant l’acteur a traversé une grande partie de l’histoire du cinéma japonais comme un cours d’eau aux dimensions prodigieuses.

Sayonara

Toshiro Mifune décède le 24 décembre 1997 à l’âge de soixante-dix-sept ans, à la suite de multiples complications. Quand Kurosawa apprend la nouvelle, il est lui aussi très malade. Une cérémonie hommage est organisée par la Toho, Kurosawa et d’anciens collaborateurs de Mifune Production. Dans l’assistance, on peut voir Alain Delon, Steven Spielberg et Ryutaro Hashimoto, le Premier ministre japonais. Le vieux réalisateur est dans l’incapacité de se déplacer, mais fait lire par l’intermédiaire de son fils une lettre émouvante : « Nous avons fait partie de l’âge d’or du cinéma japonais ensemble. Quand je repense à chacun de mes films, je sais que je n’aurais pu les faire sans toi. Tu donnais tant de toi. Merci, mon ami. Une dernière fois, autour d’une bouteille de saké, j’aurais tant aimé te dire tout cela. Au revoir mon ami. À bientôt. » Kurosawa décède peu de temps après, le 6 septembre 1998, à l’âge de 88 ans. Le cinéma meurt souvent, mais il est mort un peu plus que d’ordinaire avec la disparition de ces deux géants qui sont passés du statut de simple mortel à celui de divinités, en nous laissant pour héritage quelques monuments cinématographiques qui nous donnent l’occasion de pleurer l’âge d’or d’un cinéma à jamais révolu.