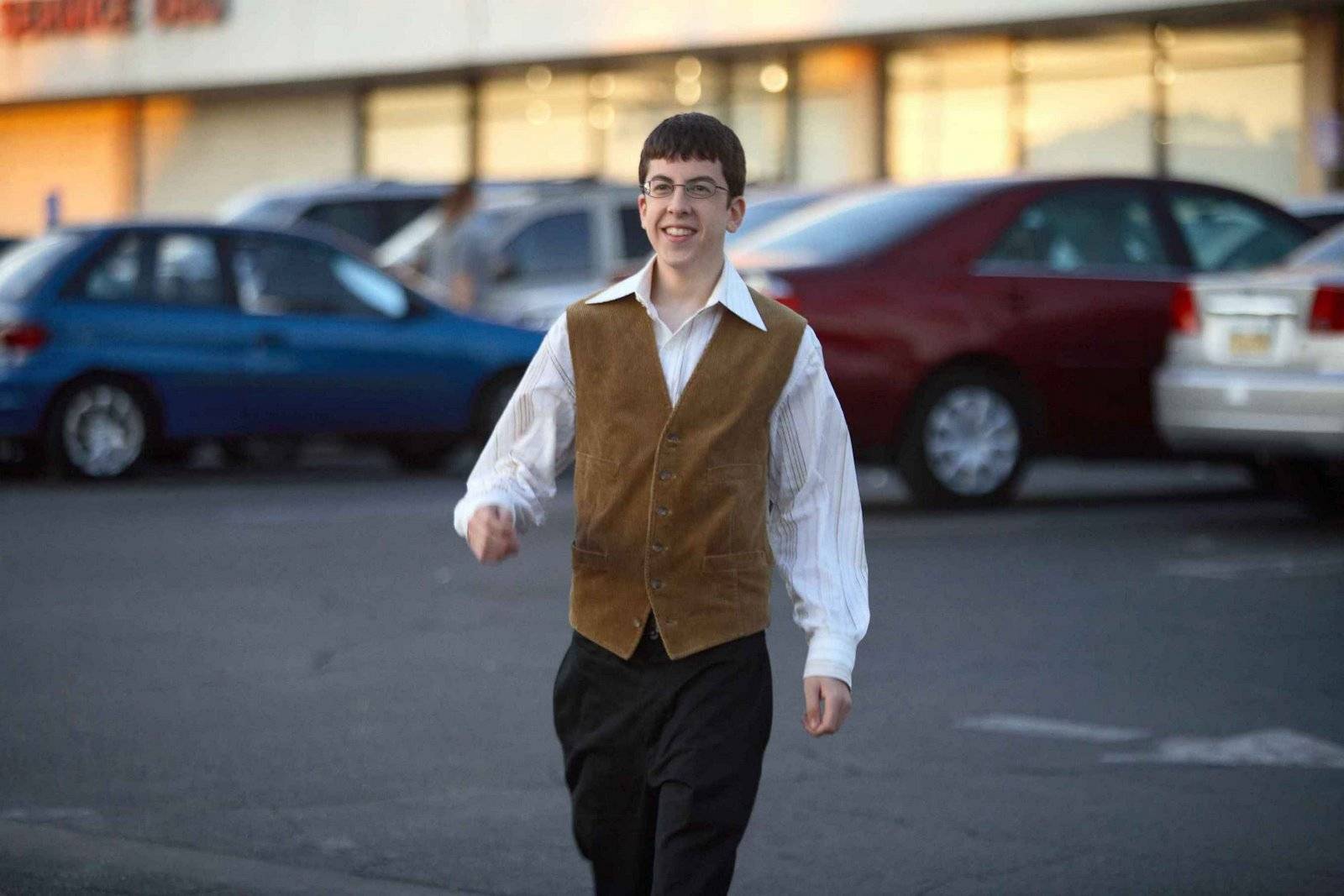

McLovin : This is not another teen movie ?

De manière plus ou moins simpliste, on peut résumer les trois dernières décennies par trois modèles de teen movies générationnels.

De manière plus ou moins simpliste, on peut résumer les trois dernières décennies par trois modèles de teen movies générationnels.

Les années 80 sont indissociables du nom de John Hugues (Sixteen Candles, Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller), lequel, en souhaitant lutter contre la dictature des Porky’s (comédies sexy à base d’obsédés juvéniles), propose un cinéma plus sensible, plus émotionnel, plus proche d’une réalité adolescente où l’on subit le joug de l’autorité adulte. A l’inverse, les ados d’American Pie, énorme hit de la fin des années quatre vingt-dix et classique des vidéoclubs, ne pensent qu’au cul. A travers cette bande de potes potaches s’excitant devant le corps de rêve d’une playmate russe captée en simili sex tape, c’est la génération Youporn qui s’exprime déjà. Cette génération est immortalisée par un teen movie en particulier, le plus juste des années 2000 : Superbad. Fini les numéros de Hustler planqués dans le tiroir : désormais, on cause avec son pote de chaînes pornos à l’étendue fantasmagorique inouïe.

Pourtant, rien n’est si simple, et Superbad n’est pas tant ancré dans son temps que source de retours en arrière et d’échos, dimension personnifiée par son personnage le plus connu et le plus estimé : McLovin.

Seth Rogen et Evan Goldberg, pour leur premier scénario, ont décidé de diviser leur comédie en deux. D’un côté Seth et Evan (!), incarnés respectivement par Jonah Hill et Michael Cera, et de l’autre le dénommé Fogell (Christopher Mintz-Plasse). Se confectionnant une fausse carte d’identité afin d’acheter de l’alcool pour garantir le succès de la « party » à venir, Fogell est victime d’un hasard fâcheux et se retrouve entre les mains de deux flics incompétents, qui vont lui faire vivre la nuit la plus folle de son existence. C’est ainsi que Fogell se sépare, très vite, de ses deux compères… en devenant McLovin. La soirée qui suit, pour lui, est l’opposé de celle que vont subir Seth et Evan. Alors que ces derniers vont s’obstiner dans la loose, McLovin passera de gosse attardé peu sûr de lui à icône du cool. D’emblée, par le seul fait que sa carte d’identité factice dépasse les soupçons (alors que sa photo ressemble à celle d’un « pédophile » et qu’il n’a même pas de prénom !), Fogell, en s’affirmant McLovin, prouve qu’il ne faudra pas chercher la moindre crédibilité ou vraisemblance dans son cas. Ce n’est que du divertissement.

Seth/Evan et McLovin, ce sont deux univers qui se regardent et avancent parallèlement dans la même dimension. Si les deux puceaux, meilleurs amis au monde et duo comique (un maigre, un gros), sont les décalques assumés des deux scénaristes du temps de leur fière jeunesse, ce binoclard de McLovin fait davantage office de décalage, de contrepoint. Et ce au sein d’une œuvre qui n’hésite pas à proposer des anachronismes : en cette ère de dubstep, Greg Mottola filme nos jeunes sur fond de soul music. Afin peut-être de mieux surligner le caractère un peu dépassé, démodé de nos personnages ? Pas précisément : il s’agit plutôt de jouer sur la force ironique émanant de ces situations tout à fait banales (un trajet dans le bus, un passage à la supérette) pourtant baignées de musique classy. Face à ce réalisme cru (le langage y est pour beaucoup), McLovin représente donc l’intrusion de la fiction dans le réel. C’est pour cela qu’il ne pouvait qu’être foncièrement indépendant de nos deux protagonistes, puisqu’il n’est rien de moins que le stéréotype de cinéma qui parasite une histoire d’une crédibilité totale, où la rigueur d’écriture est limpide (ces ados sont ceux d’aujourd’hui, ce sont des perdants mais ils s’éclatent, ils parlent de couilles et de bites mais l'amitié qui les unit n’est jamais omise). L’aventure insensée dont McLovin va être l’acteur, et, plus que cela, la tête d’affiche, n’a plus rien à voir avec le postulat de départ, à savoir l’escapade en trio de quelques amateurs de fesses. Son escapade, McLovin la fait quasiment en solo, un détachement physique et scénaristique qui ne fait plus de lui un simple sidekick et le rend de facto individuel, et donc par extension exceptionnel.

Jeune boutonneux à la voix éraillée, McLovin est le nerd par excellence. Il aurait très bien pu s’afficher dans Revenge of the Nerds, où ces gros nuls de grosses-têtes espionnaient les jeunes filles en fleur nues dans les vestiaires du collège… à la façon d’un McLovin demeurant en contemplation face au string d’une de ses collègues. La victoire du ringard. Evolution des mentalités oblige, Rogen et Goldberg n’ont pas inséré dans leur scénario un fier athlète casseur de tronches et, si McLovin est sacré McLovin, ce n’est plus en réponse à une forme d’autorité supérieure (parentale, sociale, étudiante) comme dans Pump up the Volume, mais, a contrario, par la cohésion existante entre l’autorité et la jeunesse. Autant de réponses décalées au genre même du teen movie, qui font de McLovin un cliché (le lourd un brin débile qui s’incruste) mais également l’argument personnalisé d’une réécriture des codes. Comme le Jonah Hill (tiens, tiens…) de 21 Jump Street, McLovin va incarner ce changement des perceptions, cet instant où c’est le nul qui, finalement, a la vocation d’être à la fois le gagnant qui tombe la fille et un personnage de cinéma. Pourtant, situation paradoxale, McLovin incarne le passé.

D'abord par le parcours qu’il suit, McLovin évolue dans un climat d’insouciance, c'est-à-dire en dehors de toute responsabilité, de tout conflit relationnel, de tout enjeu : il découvre les joies de l'alcool à haute dose, de la vitesse, des tirs au flingue façon Bad Boys II. Il découvre un monde exempt de toute notion d’ordre, où ne compte que la gratuité du fun : celui du campus movie. Période de transition, où rien n’est vraiment important, où tout est encore possible, phase plus que fantasmée à travers des œuvres telles que Road Trip, College, Eurotrip, Animal House, Van Wilder… McLovin est issu de ces films-là, par ce qu’il va vivre d’improbable (au hasard en criblant de balles une bagnole avec l’approbation de deux policiers paternalistes). McLovin devient un fantasme : on (les deux flics) lui a permis de jouer pendant toute une soirée, d’être quelqu’un d’autre, de se réaliser, d’être McLovin. Et, à la fin, il incarnera plus que jamais le protagoniste de films pour ados, en passant pour un bad boy au sein de ses congénères effarés. Ainsi, il immortalisera son image devant tout le collège: il est McLovin. McLovin vit sa vie de personnage de teen movie en devenant à la fois l’objet d’un dédoublement (comme le protagoniste du film Le Nouveau, il se créé son propre personnage pour mieux exister) et le sujet majeur du teen movie classique : la transformation ou la consécration du minable, jusqu’à son happy end indéniable, élément que l’on retrouve dans mille et un films du genre, de Une créature de rêve à The Girl Next Door.

« A l’époque, avec Evan, on a essayé d’écrire un teen movie, car les films qui nous représentaient ne nous plaisaient pas, ils n’étaient pas assez réalistes » — Seth Rogen

Et, face à lui, Evan et Seth incarnent la nouvelle génération (les porn-addicts qui ne « baisent » pas), dont les personnalités sont finement esquissées, par le souci de capture d’une vérité adolescente contemporaine. McLovin est un outil de réflexion, et plus précisément d’auto-réflexion : observez ce personnage que vous avez déjà tant vu au cinéma, et voyez le contraste qu’il créé avec deux paumés qui pourraient être vos potes « dans la vraie vie ». McLovin, comme on a pu le voir, c’est le teen movie d’avant Superbad, film pour ados postmoderne puisqu’il traite de son propre genre. Créer McLovin, c’est filmer deux époques. Rogen et Goldberg ont ainsi, à travers cette autobiographie romancée, incrusté un archétype hérité du cinéma de leur jeunesse tout en lui opposant deux jeunes hors de l’écran (eux), qui sont aussi deux jeunes d’aujourd’hui. Ce mélange d’intimité et de référent culturel est une note d’intention : à l’image de la scène conclusive, le film en lui-même est un nouveau départ. Superbad est l’annonciateur du changement, il démontre en quoi la saga American Pie n’a plus rien à dire sur l’âge ingrat. La jeunesse ne se vautre pas dans sa médiocrité, ne fait pas ami-ami avec quelques lesbiennes en chaleur et ne se retrouve pas dans un concours de tee-shirts mouillés. Tout ça, c’est fini. Par un souci de mimétisme, chaque détail du film se veut authentique : du choix des acteurs au centre commercial ou de la « soirée-duvets » à l’aboutissement doux-amer. C’est cette sincérité qui permet ce manque de pudeur, lors de la fameuse séquence du « i love you man », laquelle met mal à l’aise bon nombre de spectateurs mâles. McLovin n’a rien à voir avec cette histoire, simple élément perturbateur naviguant entre deux pôles de fiction : le gros délire des flics tarés d’un côté et, de l’autre, le fait de « choper » la fille rêvée, de passer à l’acte, argument qui n’est rien de moins que le synopsis de cette fiction, résumé que McLovin est le seul à respecter, en bon personnage fictionnel qu’il est : vous voulez « du cul » (comme l’annonce la baseline), vous en aurez.

Si McLovin passe du fantasme libidineux à la concrétisation des désirs, Evan et Seth ne feront rien de tout ça (leur soirée se termine en bromance !). Ils n’ont rien des héros de cinéma, et le dénouement du film sera alors en équilibre entre l’optimisme (chacun finit avec « sa » fille) et la subtile mélancolie, puisque si deux couples se forment, un autre -les deux potes de toujours- se brise…

« Quand on descend l’escalator, c’est un moment vraiment touchant. Tous les gros machos dans la salle se marrent, ils ne supportent pas le réalisme de la situation » — Michael Cera

Finalement, le teen movie le plus proche du scénario du film de Greg Mottola ne serait autre que Scott Pilgrim. Dans les deux cas, un couple se sépare pour permettre l’existence d’un autre : la vie continue. Dans les deux cas, l’imaginaire parasite le réel : Scott va affronter ce qui l’attend à l’intérieur d’un microcosme culturel symbolisant son existence (rock, jeux vidéos, sitcoms) quand Seth et Evan agissent en parallèle du fameux McLovin. Dans les deux cas, la peinture de l’adolescence (symbolisée par Michael Cera) répond moins à des critères cinématographiques (les passages obligés) qu’à des critères personnels (le cinéaste exprime ce qu’il est). On assume sa culture (passée ou présente : Wright a découvert les jeux vidéos au lycée) pour toucher du doigt le vrai : à savoir la fin de l’adolescence, qu’elle soit réaliste ou métaphorique. « I definitely went through a period when every girl was “The One” and every break-up was “The Worst Thing That Had Ever Happened” » déclare Edgar Wright afin de décrire Scott Pilgrim vs The World. Quand Rogen parle de la nécessité de filmer une certaine « misère sexuelle » juvénile qui n’a jamais vraiment été crédibilisée au cinéma, nous sommes ici loin de « la tarte aux pommes ». Fogell/McLovin, c’est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. L’insignifiant se transforme en semi-légende. Plus que cela, en traitant du changement, un changement qui est à la fois existentiel (le passage du collège à la fac) et idéologique (le changement des points de vue : on ne veut plus faire de tels films), Goldberg et Rogen font de McLovin une sorte de fantoche d’un cinéma d’antan, mais aussi un fantoche de l’esprit ado, qui dans ses songes et ses égarements se rêve McLovin. Superbad devient un adieu, nécessaire pour ses auteurs : on se remémore ses fantasmes juvéniles (le timide « craignos » qui devient la star) et on les illustre une bonne fois pour toute dans la bonne humeur, afin de mieux avancer. Life goes on.

Par cette rencontre entre le trivial et l’icône (une scène de danse proche, en terme d’impact culte immédiat, de celle de Risky Business), Superbad, et plus principalement le traitement du personnage de McLovin, a tout à voir avec la série de Jody Hill (qui apparaît d’ailleurs dans le film de Greg Mottola) : Eastbound and Down. Traitant du come-back de Kenny Powers, joueur de base-ball has-been qui a tous les défauts du monde et possède un sens certain de l’auto-appréciation, la série parvient à marier constamment le dérisoire et le mythe, le ridicule et le pathétique de son protagoniste ne se séparant jamais d’une curieuse valorisation iconisante de ce dernier : si on rit de Powers, on rit surtout avec lui, pas seulement de ses travers, de son caractère macho, de son inconscience et de ses préjugés, mais surtout du contraste fracassant qu’il amène de lui-même par son rapport à autrui. Kenny Powers est, en vérité, plus grand que la vie, démesuré et présenté comme tel. Jody Hill va ainsi, tout au long de quatre saisons, concevoir l’humanité de ses personnages, leurs sentiments et l’importance de leurs relations, comme un critère indissociable du bigger and louder, de l’énormité, de l’improbable. Comme Powers, McLovin assume son nom, car ce nom c’est lui : « Call me McLovin ! ». Comme Powers, McLovin gravite autour d’un environnement qui fait de lui un être décalé, éloigné du réel, trop gros pour le scénario du quotidien.

D’ailleurs, quand il est temps de ne plus jouer un rôle, rien n’y fait, Fogell est mort, vive McLovin. Aux flics qui l’ont accueilli (« Je vous dois la vie » leur dit-il d’une manière pour le moins éloquente), l’ado répète son véritable nom, ce à quoi nos joyeux flics sortis de Police Academy rétorquent : « Fogell ? A chier ! On t’appelle McLovin ! ». Et c’est alors un rodéo furieux au son de Van Halen qui achève d’enterrer « Fogay » pour mieux célébrer le « boogeyman », donneur d’organes hawaïen et mythe ambulant.

Clément ARBRUN