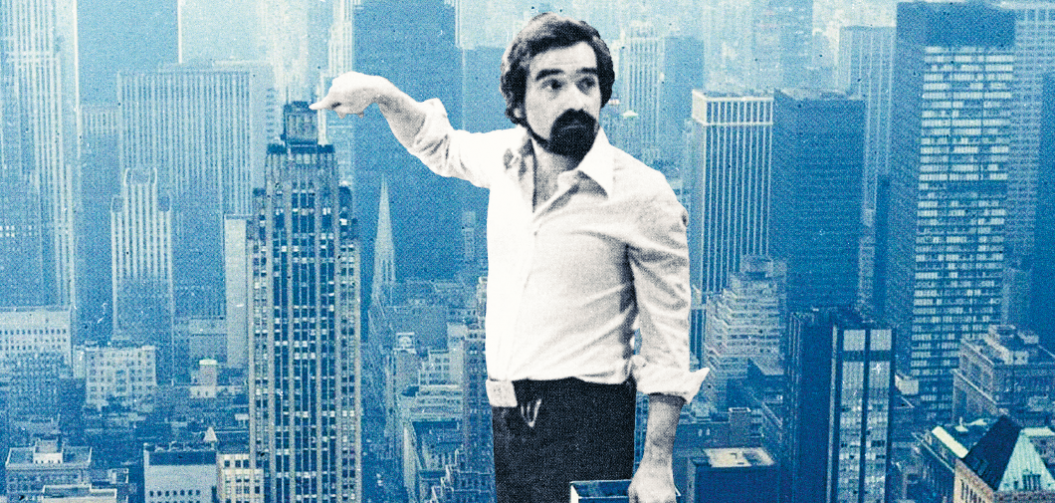

New York & Scorsese par Jean-Baptiste Thoret

Jean-Baptiste Thoret est le grand spécialiste du cinéma américain des années soixante-dix. Il y a consacré un livre devenu depuis une référence. Il était alors naturel de se tourner vers lui pour revenir sur la relation entre Scorsese et New York.

Journaliste reconnu et cinéphile avéré, Jean-Baptiste Thoret est surtout le grand spécialiste du cinéma américain des années soixante-dix. Il y a consacré un livre devenu depuis une référence. Il était alors naturel de se tourner vers lui pour revenir sur la relation entre Scorsese et New York. Une relation qui, ça tombait plutôt bien, a vécu ses plus belles heures dans les années soixante-dix...

Interview par Johan Chiaramonte à retrouver en intégralité dans le Rockyrama n°32 - Martin Scorsese, King of New York. Toujours disponible sur notre shop ici

Johan Chiaramonte : Alors Jean-Baptiste, pour toi quel est le premier film de Scorsese qui parle de New York ?

Jean-Baptiste Thoret : J’ai envie de te dire Who’s That Knocking at My Door (1967), parce qu’il faut tout de même rappeler que pour Scorsese, New York est sa ville, avant d’être une ville de cinéma. Même s’il a vu de nombreux films qui la mettent en scène, car il n’est évidemment pas le premier à filmer New York ou à prendre la température de la ville, dans ses rues, etc. C’est quelqu’un qui va être élevé à New York, mais qui est né à Long Island en 1942, il appartient complètement à la génération qu’on appellera le nouvel Hollywood. Il va vivre à New York dans le quartier de Little Italy qui va devenir son quartier de prédilection, aussi bien en tant qu’enfant, en tant qu’adolescent et ensuite en tant que futur cinéaste. Quartier qui, aujourd’hui, pour ceux qui vont à New York, a quasiment disparu. C’est presque devenu une sorte de petite rue touristique. Elizabeth Street où il a vécu, Mott Street qui sépare Chinatown de Little Italy... Chinatown s’est plutôt étendu, contrairement à Little Italy qui est plutôt un truc d’opérette avec deux ou trois trattorias, des nappes à carreaux rouges et blancs. C’est arrivé à beaucoup de gens de se rendre à New York pour y retrouver LE New York de Scorsese... Mais il n’existe plus. Ce New York de Scorsese dans les années soixante-dix – car c’est le grand moment où il va prendre ses marques et trouver exactement le New York qu’il veut filmer –, c’est-à-dire essentiellement celui de Mean Streets et de Taxi Driver, ce New York-là n’existe plus. C’est ce qui fait aussi le prix de ses films – et pas que des siens d’ailleurs – c’est la dimension documentaire de ses films. Indépendamment même de savoir quelle est la vision qu’a Scorsese de New York, quand on regarde Mean Streets ou Taxi Driver, on a presque le sentiment de regarder un documentaire sur ce qu’a été New York entre 1972 et 1975, voilà. Avant l’arrivée de Giuliani, grosso modo. Ce New York-là, dont on peut être nostalgique et qu’on a découvert par le cinéma, on ne peut plus le voir que dans des films, dans Taxi Driver, dans French Connection, dans des polars urbains des années soixante-dix. Je pense que c’est l’une des valeurs du cinéma de Scorsese, il a su ou il a eu la chance d’arriver à ce moment-là où New York était une ville absolument phénoménale aussi bien en termes d’énergie que d’insécurité ou de fascination.

J : Quelle place occupe Who’s That Knocking at My Door dans ce rapport à cette ville ?

J-B : Who’s That Knocking at My Door est le premier film de Scorsese, il est tourné à New York sous influence, on pourrait dire, à la fois cassavetienne et godardienne. C’est presque une sorte de galop d’essai avec quelques séquences formidables. Harvey Keitel est déjà là, également. Mais pour moi, c’est vraiment le film d’un amoureux de Godard (et aussi un peu des Quatre Cents Coups) ayant une grande relation avec Cassavetes. Parce que dix ans plus tôt, dès Shadows en 1958, Cassavetes va poser les bases de ce que sera le style on pourrait dire « vérité », documentaire, improvisation, caméra à l’épaule, enfin tout ce qu’on va considérer comme un emprunt à la Nouvelle Vague européenne et française, mais qui en réalité, est déjà en germe dans le cinéma américain. En tout cas, c’est ma théorie. Je pense que les cinéastes américains et notamment new-yorkais des années soixante-dix qui vont faire le nouvel Hollywood ont plus regardé du côté de Cassavetes que de Godard, ça c’est le discours pour la presse européenne. Je crois que Cassavetes a eu une influence beaucoup plus importante sur le cinéma américain des années soixante-dix, et peut être un peu Antonioni, si je devais choisir un cinéaste européen d’influence, je ne crois pas trop à Godard ou à Truffaut, mais je crois beaucoup à Antonioni. Antonioni, Cassavetes, c’est le cocktail qui va faire le cinéma américain des années soixante-dix.

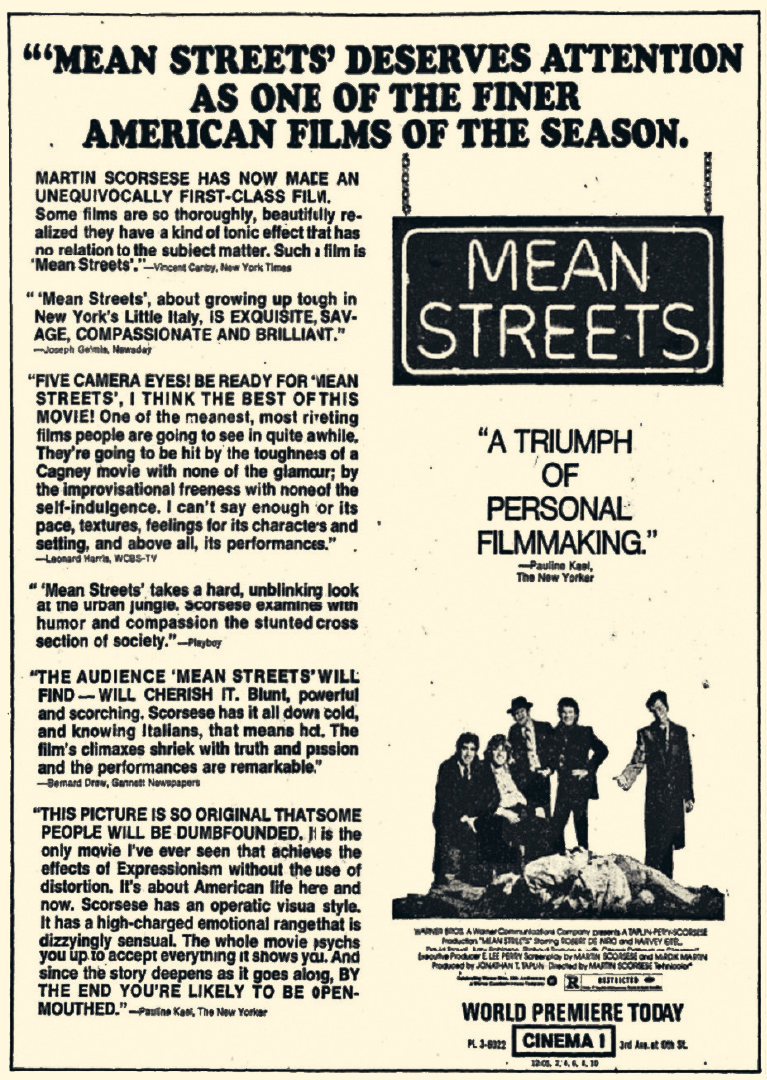

Who’s That Knocking at My Door est une première prise de température de New York, mais réalisée par un très jeune Scorsese qui n'est pas encore très au point, qui n’affirme pas encore tout à fait sa personnalité. Puis il va tourner pour Roger Corman le film Boxcar Bertha, un film que j’aime beaucoup. Cassavetes conchiait Boxcar Bertha et d’ailleurs la carrière de Scorsese va presque naître de la vexation que va lui faire subir Cassavetes qui lui dit après avoir vu le film : « Arrête de faire ce genre de connerie, fais un film qui te ressemble, un truc personnel. » Ce qu’il lui dit finalement c’est : « Il y a un auteur en toi qu’il faut faire émerger. Et ça n’est pas avec Boxcar Bertha que tu vas pouvoir le faire. » Ce qui est injuste, car Boxcar Bertha est un film de Scorsese qui contient déjà toutes ses thématiques : le sacrifice, l’obsession du symbole religieux, la rédemption, la crucifixion, tout ce qui arrive évidemment à David Carradine à la fin du film. On y retrouve aussi son amour du cinéma, sa relecture du Magicien d’Oz, son goût du cinéma américain, parce que c’est aussi une relecture du cinéma des années trente, de la dépression, Les Raisins de la colère... D’après moi, c’est vraiment un film très personnel, même si on est dans le cadre d’une production Roger Corman. Mais Scorsese se révèle en tant qu’auteur avec Mean Streets en 1973. Artistiquement, beaucoup considèrent que c’est le premier film de Martin Scorsese.

J : Avec Mean Streets, Scorsese installe donc véritablement son cinéma dans la ville de New York...

J-B : Certains cinéastes ne sont pas liés à des lieux ou à une géographie particulière, mais plutôt à des thèmes, à un type de personnage ou à une façon de filmer. Puis il y en a d’autres comme Sam Peckinpah pour qui c’est l’appel du Mexique, pour Michael Mann, c’est le tropisme de Los Angeles, comme il y avait quelque chose entre Pittsburgh et Romero, ou encore entre Cronenberg et Toronto. Pour Scorsese, c’est immédiatement New York. Mean Streets, c’est d’abord un film sur New York, sur un petit quartier qui est évidemment le Little Italy de l’époque. Pour moi, la force de Scorsese, c’est d’arriver à faire de New York un personnage. Ce n’est pas uniquement un décor dans lequel une bande de voyous de la petite mafia italienne vivote.

Harvey Keitel trouve ici un rôle de vrai personnage scorsesien, c’est-à-dire tiraillé entre deux impulsions, d’un côté la jouissance et de l’autre l’éducation puritaine. Rappelons que Scorsese a failli être prêtre. Le karma, la rédemption, le sacrifice, le prix à payer, ce sont des questions absolument capitales dans son œuvre. Et le personnage de Charlie que joue Harvey Keitel dans Mean Streets, c’est Scorsese. D’ailleurs, le personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver est presque une sorte de synthèse entre De Niro et Harvey Keitel dans Mean Streets. Il y a le jouisseur pur qu’est Johnny Boy (Robert De Niro), qui n’a pas de limites, pas de respect envers la tradition, à l’inverse de Scorsese, ce qu’on peut voir avec le personnage de Charlie (Harvey Keitel) dans Mean Streets. Dans toutes les séquences où il va voir ses oncles, il est extrêmement déférent, il faut être respectueux de ses pairs comme Scorsese est respectueux de ses pairs en cinéma. On voit que c’est un cinéaste obsédé par la question du respect des anciens, comme il respecte Ford, King Vidor, tous ces gens-là, il encode une espèce de respect dans ses films. Charlie est pris entre le respect à l’égard de la tradition et la liberté un peu transgressive de son meilleur ami, joué par Robert De Niro. Un rôle qu’a refusé Al Pacino à l’époque, d’ailleurs. « Je vais laver New York de sa souillure », ça, c’est Charlie qui parle. Puis il y a le Johnny Boy de la fin du film. Travis Bickle, c’est vraiment la synthèse des deux.

Je pense que Mean Streets est un film important car il documente le New York de l’époque comme on ne l’avait encore quasiment jamais vu. Sauf, justement, chez John Cassavetes avec un autre quartier et une autre minorité, en l'occurrence la question des noirs dans Shadows. Il y aura le film Faces en 1968, mais qui est surtout un film d’intérieur, ce qui n’est pas le cas de Mean Streets, qui est à la fois un film d’intérieur (tourné en majorité à Los Angeles) et d’extérieur. Sur la trentaine de jours de tournage, il y en a seulement dix qui se sont déroulés à New York, pourtant, on a le sentiment que c’est un film intégralement new-yorkais. Le film ne reçoit pas de succès public important, mais une véritable reconnaissance critique au New York Film Festival ou à Cannes.

Mean Streets documente le New York de 1973. Je pense que c’est la puissance de ces films urbains de la fin des années soixante-dix, dont Scorsese, avec Friedkin, va devenir en quelque sorte la figure de proue. William Friedkin va lui aussi explorer le New York de l’époque, de French Connection à Cruising, mais ça n’est pas le même New York que Scorsese. Scorsese, lui, filme un New York tout petit – on le voit bien dans Mean Streets lorsqu’ils prennent la voiture et vont à Brooklyn, ils ont l’impression de se retrouver sur Mars ! Quand on dit « Scorsese, cinéaste de New York », en vérité, ce serait plutôt « Scorsese cinéaste du lower East Side, Little Italy ». Ce n'est pas le New York de Spike Lee ou de Friedkin. Par exemple, Central Park, lieu emblématique de New York, n’existe pas chez Scorsese, tout comme l’upper East Side, qui pour le coup deviendra le New York de Woody Allen. C’est important de le rappeler. New York est une très grande ville, Manhattan même est très grand, et même dans Manhattan, il a décidé d’élire un endroit très particulier, ce qui est d’autant plus émouvant. Autant l’upper east side existe encore aujourd’hui, même si ça n’a plus le côté un peu roots de l’époque, c’est devenu très clean et gentrifié, autant le quartier que dépeint Scorsese commence à disparaître dès les années quatre-vingt. Il y a une valeur documentaire, mais c’est aussi le témoignage de quelque chose qui a aujourd’hui disparu.

J : Comment Scorsese filme-t-il son New York ?

J-B : Il impose New York comme un vrai personnage et ce qui est intéressant dans Mean Streets, c’est la façon dont il enregistre la ville de l’époque. C’est un lieu avec des macros, des dealers, des petites frappes, c’est vraiment cette saleté de New York qu’on verra jusqu’à Wolfen en 1981. L’ouverture de ce film est pour moi un génial documentaire sur la fin du Bronx, il montre un New York en train de finir, pour ainsi dire. Scorsese filme New York au niveau du trottoir. C’est là sa force. À l'exception du plan de la vierge qui surplombe un peu Little Italy au moment de la fête de San Gennaro, qui est encore célébrée aujourd’hui presque comme une survivante d’une fête sicilienne, parce qu’il y a plus de quartier. Quand il la filme dans Mean Streets, c’est totalement improvisé. On voit dans le cadre que la plupart des gens ne sont pas prévenus. Encore une fois, c’est un témoignage de ce qu’est cette célébration à ce moment-là. Le seul instant où Scorsese s’élève de ses plans à hauteur de petites frappes, c’est ce plan de la vierge. La seule instance qui surplombe son New York, c’est la religion, c’est l’église, c’est la croix. Il y en a partout dans le film, Harvey Keitel dort avec une croix au-dessus de lui, il va à l’église, c’est vraiment une figure sulpicienne. La force de Scorsese est donc d’être toujours au niveau du trottoir, et au niveau du trottoir, c’est les petites frappes, c’est crade, c’est laid.

J : Alors pourquoi s’intéresse-t-il d’aussi près à cette ville ?

J-B : On peut se demander pourquoi il s’y intéresse tant, indépendamment du fait qu’il y a vécu… Je pense que New York incarne géographiquement le dilemme des personnages scorsesiens. C'est-à-dire ce rapport à la fois de fascination et de dégoût pour la ville. New York, dans les années soixante-dix, c’est une jungle. Mean Streets veut quand même dire les rues sales, les rues crades. On raconte d’ailleurs que lorsqu’il tournait avec le titre sur son clap, les habitants n’étaient pas contents parce que ça donnait une mauvaise image du quartier. C’est ça que filme Scorsese : un coupe-gorge, mais aussi un lieu totalement fascinant. C’est cette double identité de New York qui intéresse tant Scorsese. C’est cette dualité qui travaille les personnages scorsesiens. L’un des premiers plans de Taxi Driver – après la fameuse arrivée du taxi dans le halo de brouillard avec la musique de Bernard Herrmann –, c’est quand même le regard de Travis Bickle et on voit apparaître ce mot « fascination » en espèce de néon. C’est précisément le rapport de Scorsese à tout ça. New York est une ville fascinante, dans ses excès comme dans son énergie. Le rythme de la ville joue beaucoup. Est-ce que les films de Scorsese auraient le même tempo s’ils se déroulaient à Los Angeles ? Non, car ce n’est pas une ville de vitesse. Los Angeles est une ville de flux, de déambulation, on y fait du cruising pour le coup, voilà. New York est une ville de vitesse, d’énergie, d’accoups, c'est-à-dire de violence qui surgit, on y marche, c’est une ville de piétons excités. New York ressemble à ce qu’est le personnage de Scorsese : quelqu’un qui parle à deux cents à l'heure, qui a mille idées à la seconde, qui peut changer d’avis à tout moment, quelqu’un qui a trop d’énergie pour son propre corps.

Ceux qui sont allés à New York vous le diront, il y règne une énergie qui vous contamine et je pense que dans les années soixante-dix c’était encore plus patent. Il n’y a pas aux États-Unis une autre grande ville qui possède l’énergie de New York.

Interview par Johan Chiaramonte à retrouver en intégralité dans le Rockyrama n°32 - Martin Scorsese, King of New York. Toujours disponible sur notre shop ici