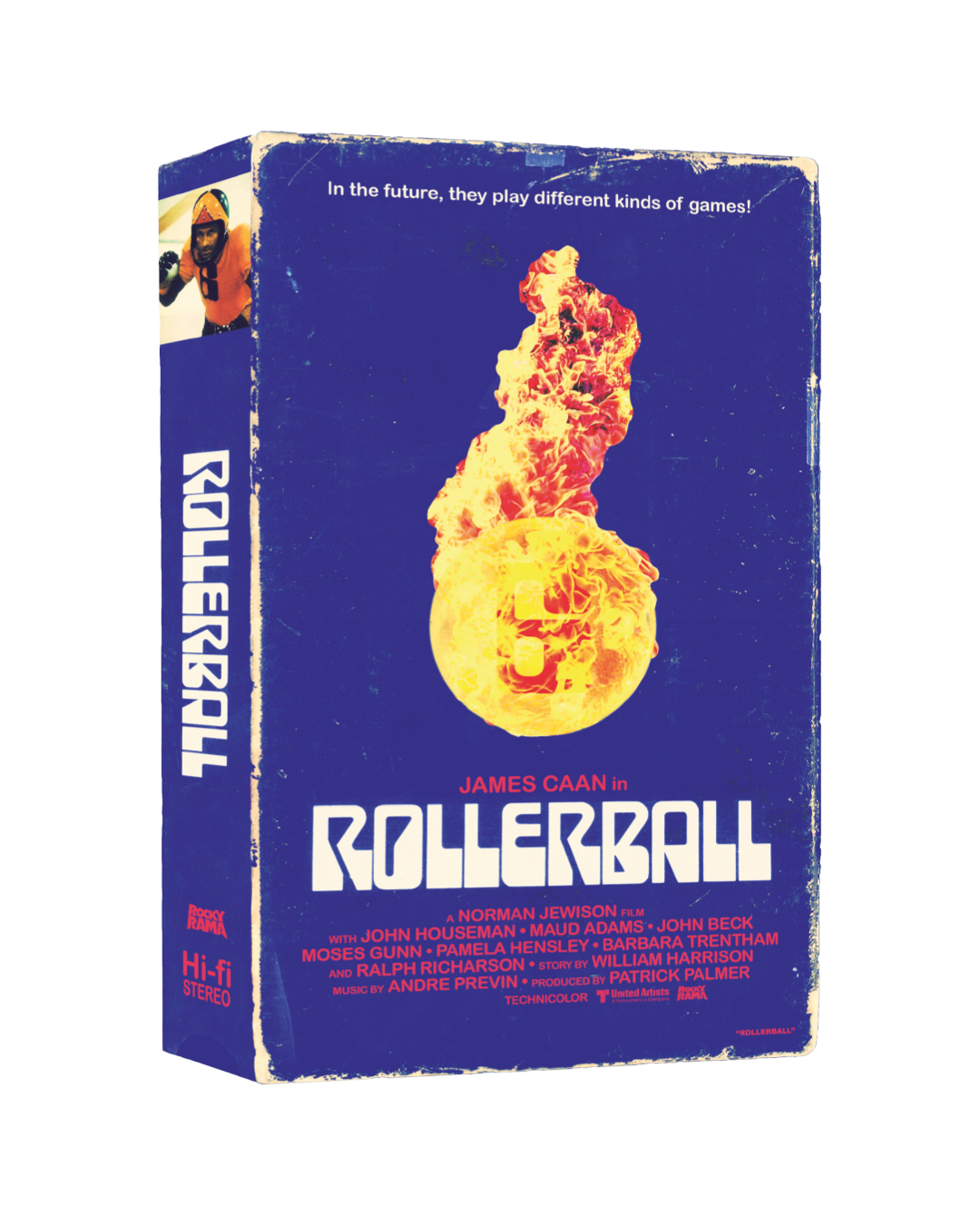

Rollerball : Caan you feel it

Rollerball est un cas étrange de film d’anticipation à la fois complexe dans ses intentions et spectaculairement à côté de la plaque dans certaines de ses prévisions.

Rollerball est un cas étrange de film d’anticipation à la fois complexe dans ses intentions et spectaculairement à côté de la plaque dans certaines de ses prévisions. Cette dichotomie rend assez fascinante l’œuvre de Norman Jewison.

Article par Joe Hume, paru dans le Rockyrama n°28 toujours disponible sur notre shop.

Sur la forme, Rollerball est une œuvre aux contours flous et au cœur dur comme l’acier. Une boule de métal chromé, filant à vive allure sur les parois d’une arène cacophonique. Dans l’effervescence fiévreuse de l’instant, on a du mal à discerner ses enjeux, mais la brutalité du jeu et l’ivresse qui s’en dégage prennent le dessus et nous emportent. Dans ces moments de fulgurance, Rollerball c’est Mad Max sur une piste de roller derby. C’est Kubrick et Corman qui se télescopent. En surface, l’anticipation est sèche, froide. Si l’on creuse un peu, elle est finalement assez naïve. Pour autant, Rollerball reste une perle largement sous-estimée de la science-fiction low cost des années soixante-dix.

Rollerball est sorti en 1975, lors d’une période riche en films d’anticipation pessimistes. D’Orange mécanique à Soleil vert, de Silent Running à Zardoz, la première moitié des seventies envisage l’avenir avec inquiétude. Une inquiétude parfaitement légitime, découlant de problématiques encore présentes aujourd’hui : inégalité des classes, destruction de l’écosystème, dérives du capitalisme, injonctions à la consommation, etc. De ces préoccupations, le romancier William Harrison tire une nouvelle dont Jewison achète les droits, à la condition que l’auteur signe lui-même le scénario de l’adaptation cinématographique de son livre.

Si l’on met de côté ses pronostics erronés (la guerre et la criminalité ont ici tout bonnement disparu), certaines réflexions menées par le scénario de William Harrison sont inquiétantes de clairvoyance.

Dans un futur plutôt lointain (l’action se déroulerait dans le 2018 envisagé alors), toutes les nations ont disparu suite à une guerre sur laquelle le film n’apporte aucune lumière. Un mystère parfaitement assumé puisque dans l’univers de Rollerball, toutes les données culturelles et historiques existantes ont été classées et stockées dans un ordinateur central géant. Quand l’espace numérique vient à manquer, ce sont des siècles entiers de savoir qui sont effacés à tout jamais. L’accès à ces archives est rendu difficile par une administration opaque.

Dans ce monde où seul compte le présent, chaque être humain est le client implicite de gigantesques corporations commerciales. Celles-ci ont en effet remplacé les gouvernements traditionnels. Tout le confort de la vie moderne est assuré en contrepartie d’une obéissance aveugle. Le concept de succès individuel populaire a été progressivement détruit au profit d’une glorification de collectifs anonymes, représentés ici par les équipes de « rollerball », un sport violent dont les joueurs ne sont ni plus ni moins que de la chair à canon, des gladiateurs destinés à mourir pour divertir le peuple. Jamais véritablement révolutionnaire, Rollerball anticipe un futur aux allures fascistes et castratrices, comme bien d’autres films du genre. C’est principalement la réalisation opératique de Jewison et les dizaines de symboliques qu’il distille dans sa mise en scène qui confèrent au film un ton et une personnalité à part.

Face au régime autoritaire qui dirige le monde, un homme se dresse. Jonathan E. est un champion de rollerball. Il est le visage triomphant de l’équipe de Houston. Un succès qui dure depuis dix ans et qui commence à agacer les dirigeants, voyant d’un mauvais œil cette popularité qui pourrait inquiéter leur hégémonie et perturber l’ordre établi. On propose donc au vétéran de prendre sa retraite. De se retirer dans son ranch de luxe payé par les corporations, et de profiter d’une vie confortable aux côtés d’une femme, fournie elle aussi comme un accessoire mis à la disposition des hommes. Mais Jonathan E. questionne, hésite, rumine. Surtout, il refuse de quitter la piste de rollerball. Le jeu à proprement parler était assez peu présent dans l’œuvre originale. Ici, il occupe une place primordiale pour l’évolution du scénario. Face à la pugnacité de Jonathan E., le directeur exécutif de la corporation Énergie, qui a pour charge de l’évincer, ne cesse de changer les règles de la compétition, match après match. Si bien qu’entre la première rencontre du film et la dernière, l’écart est immense. Jonathan E. tient bon face aux torrents de violence qui s’abattent sur lui, il demeure inébranlable. Jewison prend d’ailleurs soin de faire apparaître le personnage sous deux angles assez distincts. Maladroit et perplexe en civil, E. devient un véritable demi-dieu lorsqu’il enfile sa combinaison de rollerball.

La force de ce héros rebelle repose entièrement sur l’interprétation de James Caan, tout en colère contenue et en nonchalance – une partition d’acteur qu’on pourrait presque qualifier d’eastwoodienne. Jonathan E. n’est pas spécialement intelligent ou remarquable. Sa seule particularité est de durer dans un sport conçu pour broyer ses joueurs. On apprendra au cours du récit qu’il nourrit rancœur et amertume envers les corporations qui l’ont jadis privé de la femme qu’il aimait pour l’offrir à un homme de rang plus élevé. Cet amour, bien que le mot ne soit jamais employé dans le film, comme s’il était devenu un concept obsolète, est le mur invisible auquel Jonathan E. se heurte. Pour avancer, il devra le détruire à grand fracas.

Lors de la sortie en salle, la plupart des critiques s’accordent sur la qualité de l’interprétation de James Caan ainsi que celle de John Houseman, parfait en administrateur sévère. L’efficacité brutale des scènes de Rollerball fait également grande impression. Réalisés sans steadycam, les matchs sont encore aujourd’hui saisissants de violence. La chorégraphie, les cascades (Caan réalisant lui-même les siennes) et le montage sont une démonstration de maîtrise à l’ancienne. Mais cela ne suffit pas à faire de Rollerball un succès auprès de la presse, moquant la naïveté de son propos. Pourtant, si la guerre, la criminalité et la misère n’ont certes pas disparu, Rollerball préfigure tout de même certains aspects de notre société moderne. La numérisation massive des données, la suprématie des écrans, les relations sociales et intimes automatisées, la destruction de l’environnement.

Un long passage du film, particulièrement étrange, présente des cadres en costumes lors d’une soirée décadente dont le prétexte est un hommage télévisé à la carrière de Jonathan E., visiblement très mal à l’aise parmi la foule des invités. Lors de cette soirée à l’atmosphère malsaine, filmée comme une orgie en smoking, chaque homme est escorté par une compagne de luxe. Point culminant de l’événement : une ahurissante séance de tir au pistolet laser. Ivres, titubants sur l’herbe d’un jardin désertique, dans la lumière neutre d’un matin blafard, les convives hystériques s'esclaffent en mettant le feu aux arbres majestueux qui les entourent. Depuis une fenêtre de la luxueuse demeure qui sert de théâtre à ce navrant carnaval, Jonathan E. observe. C’est à ce moment précis que son désir de rébellion s’affirme définitivement, qu’il franchit le point de non-retour en tenant tête au directeur exécutif, quitte à placer une cible sur sa propre poitrine.

Rollerball présente ce monde à mi-chemin entre l’Empire romain et notre idiocratie contemporaine, et scrute le cheminement interne chaotique de l’homme qui s’y oppose. Son combat inspire-t-il le peuple à se soulever lui aussi ? Le film ne le dit pas. Mais le match sanglant et l’émeute désordonnée qui concluent le long-métrage laissent penser que le chemin à parcourir est encore long et que si Jonathan E. est une étincelle, celle-ci n’aura peut-être pas suffi à mettre le feu aux poudres. En cela, Rollerball avait effectivement quelque chose de visionnaire.

Article par Joe Hume, paru dans le Rockyrama n°28 toujours disponible sur notre shop.