The Bikeriders : la horde sauvage

Cramer sa vie pour l’amour de la vitesse et de son clan en laissant de la gomme sur le bitume.

Cramer sa vie pour l’amour de la vitesse et de son clan en laissant de la gomme sur le bitume. Évidemment, le mode de vie des clubs de motards des années soixante – pile entre ceux de L’Équipée sauvage et d’Easy Rider – est sur le papier un sujet éminemment cinématographique. Plus encore si l’on y ajoute un triangle amoureux atypique avec un casting à mettre le feu à un iceberg : Jodie Comer, Austin Butler et Tom Hardy. Mais là où Jeff Nichols rafle vraiment la mise, c’est sur le concentré d’une époque, d’un milieu et surtout, d’une contre-culture américaine : celle décrite par le photographe reporter Danny Lyon dans son livre mythique The Bikeriders (1968) qui a inspiré son film, montrant les codes et les visages d’un « motorcycle club » à Chicago, formé « d’indésirables », dont il a fait partie pendant quatre ans et qu’il a documenté avec autant de justesse que de lyrisme.

Par Delphine Valloire.

Article paru dans le Rockyrama n°43 : Bill Murray. Disponible en kiosque, librairie et sur notre shop !

« Buy the ticket, take the ride... »

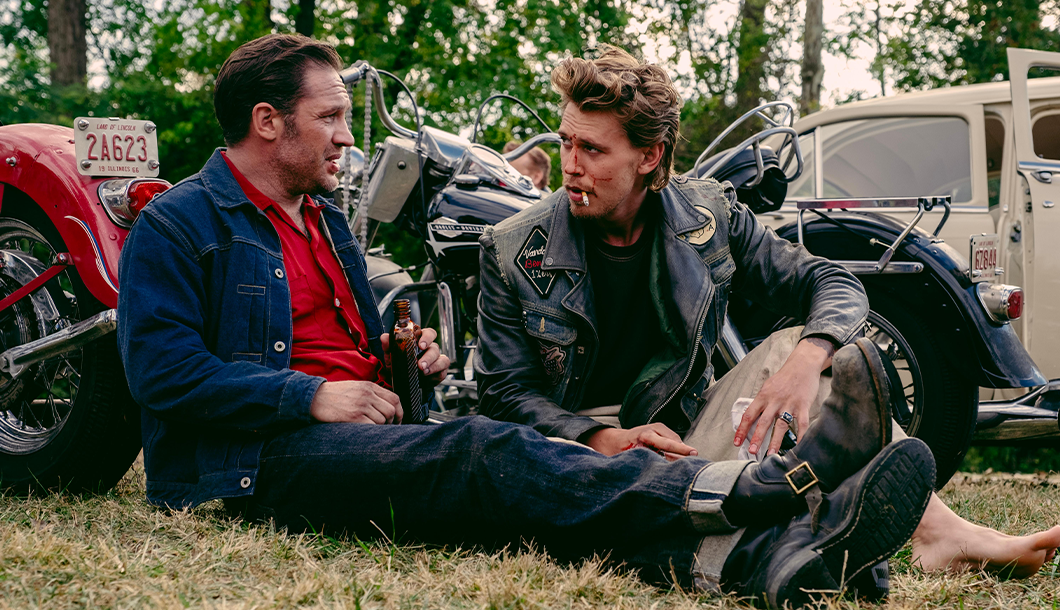

« Buy the ticket, take the ride... » Cette phrase du Las Vegas Parano de Hunter S. Thompson surgit comme une boule de flipper dès les premières séquences de The Bikeriders. Bien sûr, on achète le ticket plutôt deux fois qu’une. L’histoire dans laquelle on embarque est racontée par une fille de Chicago à qui on ne la fait pas : Kathy, 25 ans en 1966, jouée avec maestria – accent local d’époque inclus – par Jodie Comer (Killing Eve, Le Dernier Duel). Mère de famille issue de la classe moyenne, elle se retrouve, un soir, quasiment par erreur, dans un bar de bikers pour rejoindre une amie en panne d’argent. Les gars sont évidemment bardés des signes d’appartenance à leur « club » : bières à la main, muscles saillants tatoués, cheveux gominés, gilets en cuir ou perfectos blindés de patchs à leurs « couleurs », et mains baladeuses pleines de cambouis. Kathy les trouve sales, un peu nullos avec leur virilité tape-à-l’œil et leurs mauvaises manières, mais, bon, dans un coin devant un billard, elle repère Benny, sa barbe de trois jours et son charisme fou. Sa copine, déjà au parfum, lui explique qu’il est sans espoir, trop habitué des postes de police, bagarreur au-delà du raisonnable et qui n’arrête pas de se planter avec sa moto. Ajoutons, bien sûr, qu’il est joué par Austin Butler. Le président et fondateur du club des « Vandals de Chicago », Johnny, vient lui aussi à sa table pour lui expliquer qu’il la protège et qu’il ne lui arrivera rien avec ses gars, dans une sorte de reconstitution grandeur nature d’une scène de L’Équipée sauvage (1953). Le Brando local n’a pas de casquette en cuir, mais il est joué par Tom Hardy, un peu trop à l’aise dans son rôle de fan de Marlon et de son mythique « Black Motorcycle Club ». Devant tous ces arguments vendeurs, Kathy, même si elle va résister quelques heures, en arrive vite à la même conclusion que nous : emballé c’est plié.

La grande balade de nuit sous les réverbères dorés, à fond sur une highway américaine, à l’arrière de la Triumph de Benny escortée de quinze motos pétaradantes jusqu’au vertige la bouleverse et lui assène le coup fatal : « It took my breath away. » Elle se marie avec Benny dans le mois qui suit, lequel a, littéralement, campé en silence avec ses cigarettes et sa moto devant chez elle jusqu’à ce que son boyfriend en titre se barre. Le problème ? Si elle épouse Benny, elle épouse aussi son mode de vie, soit celui d’un « outlaw motorcycle club », un gang de motards qui voit flou dès qu’on parle de légalité et de normalité.

Dans la lignée des Affranchis, un film que Jeff Nichols a regardé à haute dose en VHS quand il était étudiant, The Bikeriders se construit dans un flashback et commence par une scène de bagarre, mais pas n’importe laquelle. Une bagarre absurde, voire métaphysique, entre Benny, seul dans un bar du Midwest, et deux types qui veulent lui faire ôter sa veste – soit ses « couleurs » de club, à jamais inamovibles selon les codes des bikers. « Retire ta veste », ce à quoi Benny très calme réplique : « Il faudra me tuer pour me retirer cette veste ». S’ensuit un déchainement de violence à coups de tabouret, de verre cassé et de pelle. Baston inutile ou absolument nécessaire ? La question se posera durant tout le film... Autre personnage hautement inflammable, Sailor dans le film de David Lynch, Sailor et Lula, avait déjà lancé à un punk dans un nightclub (avant de lui démolir la tête) cette réplique plus éloquente, mais à la même signification : « Cette veste est le symbole de mon individualité et de ma croyance en une liberté personnelle. »

Jeff Nichols façonne une capsule temporelle, celle de la biker culture des sixties, reconstituée avec un soin maniaque : comportements, dialogues, codes, goûts, mode de vie, tout contribue à exercer une séduction, puis une répulsionau fur et à mesure que les comportements deviennent monstrueux, hors contrôle. Pour incarner humainement cette dérive sans retour, Jeff Nichols trace un triangle amoureux hors norme entre Kathy (Jodie Comer), Benny, son « homme à la moto » un peu trop intense (Austin Butler) et le chef du club, Johnny (Tom Hardy), fasciné par Benny au point de vouloir faire de lui son successeur. Johnny, une force de la nature, a lui-même une double vie : chef d’un gang en devenir la nuit et camionneur, père de famille plan-plan le jour. Son existence semble néanmoins fanatiquement vouée à son clan, au club qu’il a fondé, blindé de règles strictes qu’il a inventées de toutes pièces, avec sa garde rapprochée d’amis bikers-mécanos, dans un esprit « à la vie à la mort ». Mais ce qui commence comme un petit club pour faire des courses de motos avec des copains le dimanche finit en mafia de déglingués prêts à tout pour asseoir leur pouvoir. La moto est dangereuse – les accidents produisent des hécatombes et des enterrements en cuir noir à la chaîne sur le mode « live fast, die young » – et les bagarres festives sont de moins en moins festives, jusqu’à ce que ces outsiders deviennent tout bonnement hors la loi.

Benny incarne ici un idéal incorruptible, malgré ses idioties de bastons intermittentes, il est un exemple pour les autres « Vandals », c’est-à-dire un type qui n’en a rien à foutre du monde, avec de l’attitude et un détachement intersidéral. Dans une conférence au California Film Institute, en janvier 2024, Jeff Nichols décrit le charisme dément d’Austin Butler en ces termes : « Il est extraordinairement beau et encore plus encore en réalité qu’à l’écran. C’est une star de cinéma dans le sens le plus pur, le plus inexplicable du terme. Dès ma première rencontre avec lui, j’ai pensé : c’est un des types les plus cools au monde. Et sa présence à l’écran explique l’obsession que peuvent avoir Johnny et Kathy pour lui. » Il ajoute que la scène où Johnny propose à Benny de prendre sa succession à la tête du club a pris une tournure impromptue grâce à Tom Hardy – qui ne fait jamais plus de trois-quatre prises par principe – au moment du tournage : « Je suis marié depuis quinze ans, mais cette scène de nuit entre Benny et Johnny est l’une des expériences les plus sexuelles de ma vie. C’était la première semaine de tournage et la scène n'était pas du tout écrite comme ça. Plus exactement, tous les dialogues étaient exactement écrits tels quels, mais Tom a créé cette proximité, cette tension entre eux. C’est son idée, quasi improvisée. C’est un acteur tellement brillant qu’il a joué même des accidents : tandis qu’il s’approchait de plus en plus près d’Austin, l’opérateur steadicam devait les suivre tant bien que mal. Alors qu’à un moment, la lumière n’atteignait plus son visage – mon chef op et moi étions désespérés – Tom Hardy penche sa tête pour attraper un rayon de lumière qui va l’éclairer. On voit à ce moment-là ce qui fait un grand acteur. »

Niveau présence électrique, le reste du casting n’est pas en reste. Où que l’on regarde, les performances jaillissent, ces caractères si particuliers existent : le mécano barré Cal (Boyd Holbrook), Zipco recalé malgré lui de la guerre du Vietnam (Michael Shannon), le fidèle Brucie (Damon Herriman), Cockroach qui aime manger des insectes (Emory Cohen) et en cameo spécial, le chanteur et poète Will Oldman – alias Bonnie 'Prince' Billy – en barman brimé. La bande originale du film fait d’ailleurs autant d’étincelles qu’un pot d’échappement de Harley, avec des pépites d’époque entre pop, blues made in Chicago, doo-wop et rockabilly qui gratte : The Animals, Cream, Muddy Waters, The Stooges, Magic Sam, les Shangri La’s, si rebelles et sentimentales avec le poignant « I’ll Never Learn » et « Out in the Street », mais sans l’évident « Leader of the Pack » sur une gamine séduite par un biker tête brûlée. Cette BO importe autant que les panoplies reconstituées, tachées et élimées avec soin par Erin Benach - costumière qui a, entre autres, imaginé la veste scorpion de Ryan Gosling dans Drive. Chaque année porte sa signature visuelle à l’écran : la Kathy de 1964 n’est pas celle de 1969, etc. Les patchs sont soigneusement utilisés et recréés, notamment le patch en losange noir « Vandals 1%ers ». Les « one percenters » désignent les clubs de motards criminalisés en référence à un discours du président de la AMA (l’American Motorcycle Association) après une émeute géante durant un rallye moto à Hollister en Californie, en 1947, expliquant que 99 % des motards étaient des citoyens respectueux des lois, et qu’un pour cent était constitué « d’indésirables ». Concrètement, ces « un pour cent » regroupaient quelques délinquants, les têtes brûlées, les réfractaires à la norme et aux règles, les afro-américains (la AMA était alors réservée aux blancs) et les membres de la contre-culture américaine.

C’est cette contre-culture que le photographe Danny Lyon infiltre, de 1963 à 1967, pour documenter ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur : un reportage d’images et de témoignages qui deviendra The Bikeriders, livre culte publié en 1968. Il faut imaginer qu’en 1963, Danny Lyon a 21 ans, il est encore étudiant et vient de faire un an de reportage photo aux côtés des militants des droits civils aux États-Unis, ce qui l’a amené à immortaliser certaines des images les plus célèbres de cette lutte en Illinois, puis à Jackson et au nord de l’état du Mississipi où la police le menace sans arrêt. À Albany en Géorgie, il passe une semaine en prison dans la cellule à côté de celle de Martin Luther King. De retour à l’université, son coloc l’initie à la moto : il se met à sillonner les routes de Chicago avec sa TR6 Trophy Triumph et à traîner avec les bikers du « Chicago Outlaw Motorcycle Club » jusqu’à devenir un membre à part entière. Les Outlaws sont devenus dans le film les Vandals, nouveaux patchs et symboles à l’appui. Pourquoi ? Et bien, parce qu’à ce jour, les Outlaws sont encore la troisième organisation de bikers aux USA avec des milliers de membres et que, chiffres de criminalité et statistiques de la police à l’appui, ce ne sont pas des enfants de chœur. Mieux vaut éviter de les chatouiller. Et encore moins d’utiliser leurs « couleurs ».

En 1966, Lyon, qui veut faire un livre de ses photos, se pose avec son micro devant certains membres de cette bande qu’il aime particulièrement, dont Kathy Bauer qui se révèle une conteuse hors pair, avec une gouaille particulière. C’est en assemblant ces témoignages audios originaux que lui a prêtés Danny Lyon que Jeff Nichols va constituer le scénario de The Bikeriders. Ils sont d’ailleurs en partie disponibles à l’écoute sur le blog de Lyon, « The Bleak Beauty », et en écoutant la vraie Kathy on mesure le génie, le respect et l’empathie de Jodie Comer face à son personnage.

Jeff Nichols tombe sur le livre de Danny Lyon en 2003, dans la bibliothèque de son frère aîné, « le frère le plus cool dans la famille ». Dès le premier coup d’œil, c’est le coup de foudre pour ces images, pour l’honnêteté du reportage, pour ces personnalités disparates, issues de la classe ouvrière américaine mais qui, rejetées ou non, ne se sentent pas appartenir à une société normée. À leur manière, ils célèbrent la non-conformité, une certaine idée de la liberté. Le cinéaste, selon ses propres mots « terrifié par le projet », met une bonne dizaine d’années à écrire puis à réaliser ce qui est son sixième film après Shotgun Stories, Take Shelter, Mud, Midnight Special et Loving. Pour lui, l’histoire de cette bande fait écho au monde de 2024 d’une manière particulière, comme il le déclare à Josh Horowitz au Festival de Telluride en 2023 : « Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes tous si désespérés de trouver notre identité. C’est un mouvement de fond dans nos vies, devenu vraiment important, que cela concerne le sexe, la race, la religion ou l’héritage. On essaie de fouiller profondément – en partie parce que tout le monde se sent un peu déconnecté de la société – mais aussi parce que nous sommes une espèce sociale. On gravite autour de groupes et, dans cette quête, le groupe que l’on choisit fait souvent office d’identité. Plus le groupe est unique, plus l’identité est unique. Et c'est le cas ici, avec un groupe très séduisant et dangereux. La plupart du temps rejoindre un groupe est positif, mais ça peut aussi être très négatif et les bikeriders, c’est un peu des deux. »

Au moment où Danny Lyon documentait la vie avec les Outlaws de Chicago, l’écrivain gonzo Hunter S. Thompson, avec qui il correspondait, passait l’année 1965 à traîner avec les Hell’s Angels de San Francisco qui l’ont plutôt bien toléré... jusqu’au moment où ils l’ont tabassé copieusement et laissé pour mort pour avoir dit à l’un des leurs qu’il était un « punk » pour avoir frappé sa femme et son chien. C’est lui qui écrira le mieux sur ces « fraternités » borderline, dans Hell’s Angels paru en 1967. En dix lignes, Thompson brosse implacablement une partie du biotope recréé à l’écran par Jeff Nichols : « Il reste un instant avec l'énorme bête entre ses jambes et puis il l'arrache... dans un feulement étouffé ou un rugissement à faire trembler les vitres du voisinage – mais toujours avec maestria. Et c'est en se tirant avec style chaque soir qu'il laisse aux autres la meilleure image de lui. Chaque Angel est le miroir complaisant des autres : c'est la société de l'admiration mutuelle. Ils se rassurent les uns les autres en se renvoyant l'image de leur force et de leurs faiblesses, de leur folie et de leurs triomphes... et chaque nuit, à l'heure de la fermeture, ils se tirent en beauté ; sur le dernier juke-boxes, les lumières du bar s'éteignent et, avec l'assurance des ivrognes, le "Rebelle" décolle dans le clair de lune... » Au-delà de la nostalgie et de la dégringolade d’un idéal, Jeff Nichols interroge ici l’idée de la masculinité, dans ce qu’elle a de plus séduisant, et de plus incroyablement toxique pour les hommes qui la vivent et les femmes qui l’observent ou la subissent. Kathy est notre miroir face à cette parade permanente. Femme et mère au milieu d’un territoire mâle, elle expose leur fragilité, les démolit (« une bande de chochottes qui a en fait peur d’avoir mal »), voit en face leur folie de gosses costumés, mal embouchés et parfois « complètement cons ». Elle les aime malgré elle. Avec pour boussole, cet aimant puissant qu’elle n’arrive pas à contrôler : la liberté de Benny, irréductible, inextinguible, couvant comme le feu sous la glace.

Par Delphine Valloire.

Article paru dans le Rockyrama n°43 : Bill Murray. Disponible en kiosque, librairie et sur notre shop !