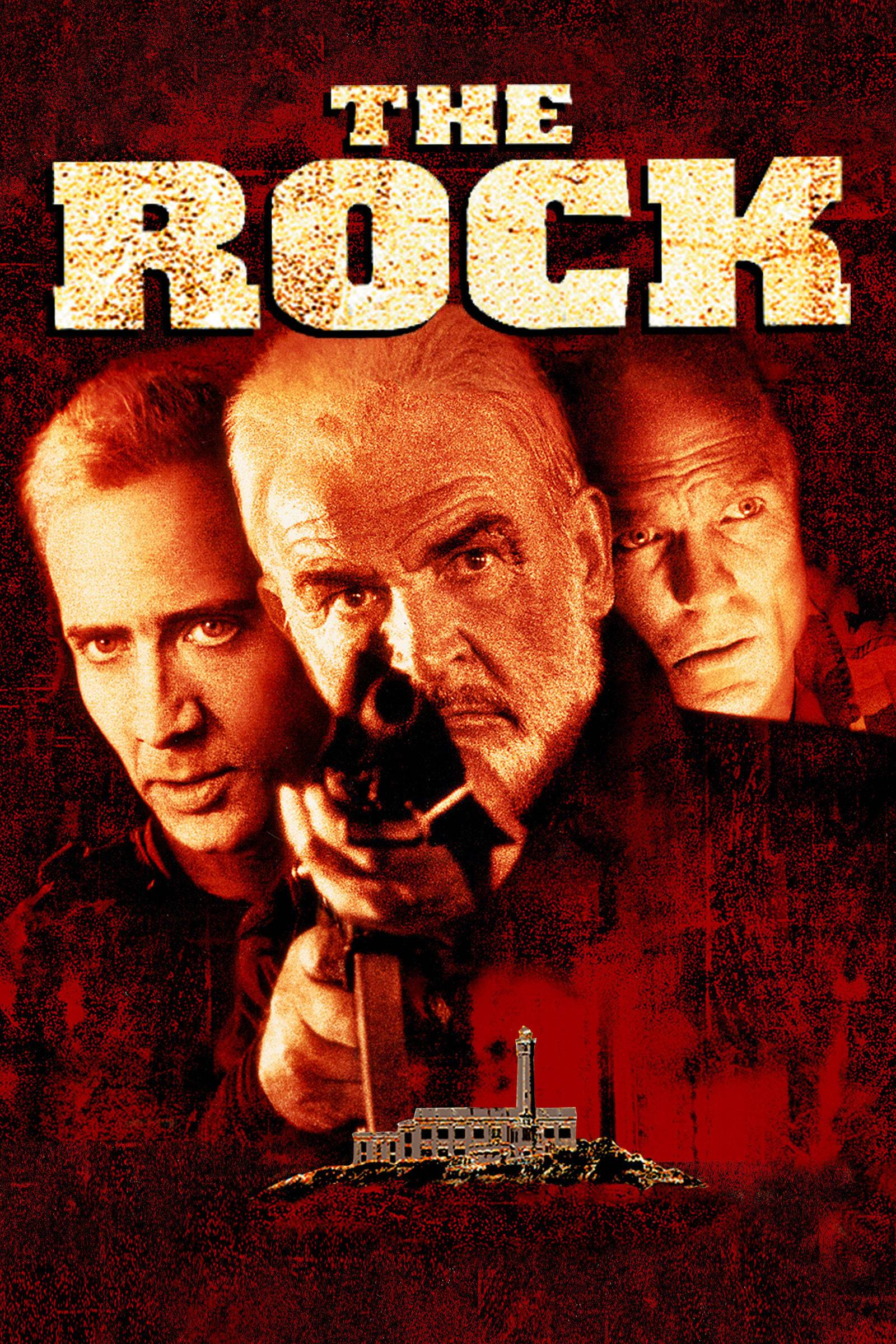

The Rock : un grand film intense et tragique sur la faillite d’un idéal

Il convient donc de reconnaître en The Rock, le chef-d’œuvre de son auteur, ainsi qu’un grand film intense et tragique sur la faillite d’un idéal.

Le 19 janvier 1996, alors que le tournage du second film de Michael Bay sous pavillon Simpson/Bruckheimer n’était pas encore terminé, le producteur Don Simpson crevait misérablement d’une overdose, assis sur ses chiottes à lire une biographie d’Oliver Stone. La fin d’un âge d’or que beaucoup avait pressentie à l’annonce quelques mois plus tôt du divorce à l’amiable des deux maîtres du high concept. Pourtant The Rock est bien le dernier grand projet de Simpson. Car même s’il a peu foulé le sol du plateau de tournage, il s’est grandement investi lors de l’écriture du script qui fut un sacré bordel. Au départ complètement con, il fut réécrit maintes et maintes fois avant d’être enrichi de quelques apports restés secrets de deux scénaristes alors encore à l’aube de leur admirable carrière : Aaron Sorkin et Quentin Tarantino – qui avait tout de même déjà reçu sa palme d’or pour Pulp fiction. On imagine que le premier a mis la main à la pâte pour toutes les séquences bureaucratiques ainsi que pour le vibrant monologue du président des Etats-Unis – rappelant imperceptiblement le ton d’un certain Jed Bartlet. Quant au second, on retrouve souvent sa verve dans la bouche de Nicolas Cage – qui entamait ici sa nouvelle et fructueuse carrière d’action hero.

En effet, ce bon vieux Nic donne vie à un personnage typiquement tarantinesque : Stanley Goodspeed, « rat de laboratoire » spécialiste des bombes chimiques au FBI, et par ailleurs audiophile et beatlemaniac prodigue. Il est également l’heureux propriétaire d’une Volvo beige de collection, et n’hésitera pas à la fin du film à se planter une seringue de la taille d’un poignard dans le cœur pour échapper à une mort atroce. Mais Goodspeed n’est pas seul sur le coup. Pour affronter le Général Hummel et ses hommes surentraînés qui ont eu la judicieuse idée de prendre les quatre-vingt-un visiteurs de la prison d’Alcatraz en otages pour réclamer réparation au gouvernement fédéral, il devra faire équipe avec un ancien membre des services secrets britanniques et ancien prisonnier du Rocher qui donne son titre au film : John Masson, vieux hippie campé par un Sean Connery décidément adepte de la grosse tignasse après celles de Medecine man ou de Highlander. L’improbable duo bourrin (un vieux/un nerd) se voit propulsé à la tête d’une escadrille d’élite menée par un Michael Biehn tout heureux d’affronter une autre grande figure cameronienne en la personne d’Ed Harris, qui campe le méchant – pas vraiment méchant — Général Hummel, lors de la funeste scène des douches. Et à l’image de cette séquence déchirante, il faut saluer le travail de Bay, qui à l’époque ne s’est pas encore empêtré dans ses tics de mise en scène faisant aujourd’hui à la fois sa grandeur et sa stérilité – d’un point de vue artistique, of course. Ici, il s’efface presque derrière une mise en scène grave et imposante. Lui qui aurait pu n’être qu’un énième clippeur interchangeable au service d’Hollywood – à l’image de ses camarades de l’époque, Dominic Sena ou Simon West – confirme que le succès surprise de Bad Boys n’avait rien d’un accident. A dire vrai, il ne retrouvera jamais un projet d’une telle ampleur avec la rencontre entre deux générations – représentées par deux acteurs de grande classe –, le souffle à la fois épique et historique qui égratigne au passage l’image de l’Amérique – près de 20 ans avant Pain & Gain —, et le trouble d’un héros naissant tiraillé entre son devoir et sa bien-aimée.

Il convient donc de reconnaître en The Rock, le chef-d’œuvre de son auteur, ainsi qu’un grand film intense et tragique sur la faillite d’un idéal. Bien sûr le succès fut au rendez-vous tandis que nombre de critiques se montrèrent méfiants face à l’émergence de ce nouveau golden boy – à l’instar de ce qui arriva à un certain Steven Spielberg à ses débuts. Dès son second film, Michael Bay s’inscrivait donc déjà dans cette dualité suprême faisant de lui à la fois l’entertainer le plus rentable et le cinéaste sans doute le plus incompris – et insulté – de son temps. Ce n’était pourtant que le début…

Aubry SALMON