The Social Network : human after all

« Nous vivions dans des fermes, puis dans des villes, désormais nous vivrons sur Internet ». Écrite par Aaron Sorkin en 2010 et censée avoir été prononcée par Sean Parker circa 2004, cette phrase résonne différemment en 2022.

« Nous vivions dans des fermes, puis dans des villes, désormais nous vivrons sur Internet ». Écrite par Aaron Sorkin en 2010 et censée avoir été prononcée par Sean Parker circa 2004, cette phrase résonne différemment en 2022. À l’époque où se déroulent les évènements retranscrits dans The Social Network, cette sentence décrivait un horizon encore lointain, rêvé par une poignée de pionniers de la Silicon Valley. Sept ans plus tard, lorsque sort le film, l’horizon s’est drastiquement rapproché, mais il garde, auprès de nombreux observateurs, un certain cachet utopique — cette croyance que les réseaux sociaux allaient allumer de nouvelles Lumières. Mais désormais que notre navire sociétal a accosté sur ce rivage, et que nous sommes de plus en plus nombreux, particulièrement après la pandémie, à y vivre, la terre promise apparaît de plus en plus hostile.

Article par Jacky Goldberg, paru dans notre livre « David Fincher, néo-noir », toujours disponible sur notre shop !

Aussi hostile, sans doute, qu’avait pu l’être, au début du 17e siècle, le lopin ingrat où quelques colons puritains embarqués dans le Mayflower avaient trouvé refuge, sur la côte de Nouvelle-Angleterre, dans ce qui s’appellera plus tard Plymouth. On connaît la suite : après une première année terrible, où la maladie, la faim, et le froid déciment la moitié d’entre eux, les « Pilgrim Fathers » sont secourus par la tribu indigène du coin (les Wampanoag), qui leur donne de la nourriture, leur montre où en trouver plus, et les sauve ainsi d’une décimation certaine… et scellant par ce geste généreux leur décimation propre, à plus long terme. L’Amérique puritaine finira, bien sûr, par prospérer, mais les premiers temps furent difficiles. Aussi, pour filer la métaphore avec les réseaux sociaux, c’est peut-être là que nous en sommes aujourd’hui : toujours dans le rude hiver pré-Thanksgiving, n’ayant pas encore appris à subvenir à nos besoins numériques. Une quinzaine d'années seulement après la fondation de Plymouth, nombreux autres colons suivant les mêmes préceptes religieux débarquent dans la région. En 1636, une première université est fondée, afin d’y enseigner la théologie (principale discipline universitaire à l’époque) et former un nouveau clergé. Trois ans plus tard, elle prend le nom de son premier donateur, John Harvard, qui lui lègue sa fortune et sa bibliothèque. Ainsi que l’affirme Eduardo Saverin (Andrew Garfield) lors de son bizutage pour intégrer le Phoenix club, Harvard n’a donc pas fondé l’université qui porte son nom, il en fut seulement un soutien.

Le puritanisme des colons de Nouvelle-Angleterre, s’il n’est pas directement évoqué dans The Social Network, y est présent absolument partout, en filigrane. Dans les bâtiments de la faculté où se déroule la première partie du film, d’abord ; tous ces édifices austères du campus de Cambridge que Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) traverse en courant tandis que défile le générique de début sur la musique suspendue de Trent Reznor et Atticus Ross (avec en arrière-plan le clocher blanc d’une église, sans doute la Old Baptist Church). Dans la mentalité conquérante de ses fondateurs, toujours fidèles, un siècle après sa théorisation par Max Weber, à L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (bien que, il faut le préciser, Mark Zuckerberg est juif). Dans l’aspect horizontal, démocratique, sans cesse agité, et en même temps très dogmatique de Facebook, toutes caractéristiques qu’Alexis de Tocqueville, lors de son fameux voyage aux États-Unis, attribuait à l’influence puritaine. Dans la misogynie latente, provoquée par une fascination en même temps qu’une trouille du sexe féminin palpable dès la première scène — trouille qui continue d’ailleurs à régir Facebook et sa sinistre politique du zéro nudité. Dans une forme de rationalisme, enfin, qui se manifeste ici par la passion pour le code informatique, au caractère presque sacré ; en effet, même si ce n’est pas l’aspect le plus évident de la doctrine puritaine, ces théologiens s’intéressèrent beaucoup au cartésianisme et aux mathématiques, notamment dans la Harvard originelle du 17e siècle, posant pour partie les bases de la nation la plus nobélisée du monde. Bref, sans être nommé une seule fois, le puritanisme infuse chaque scène de The Social Network.

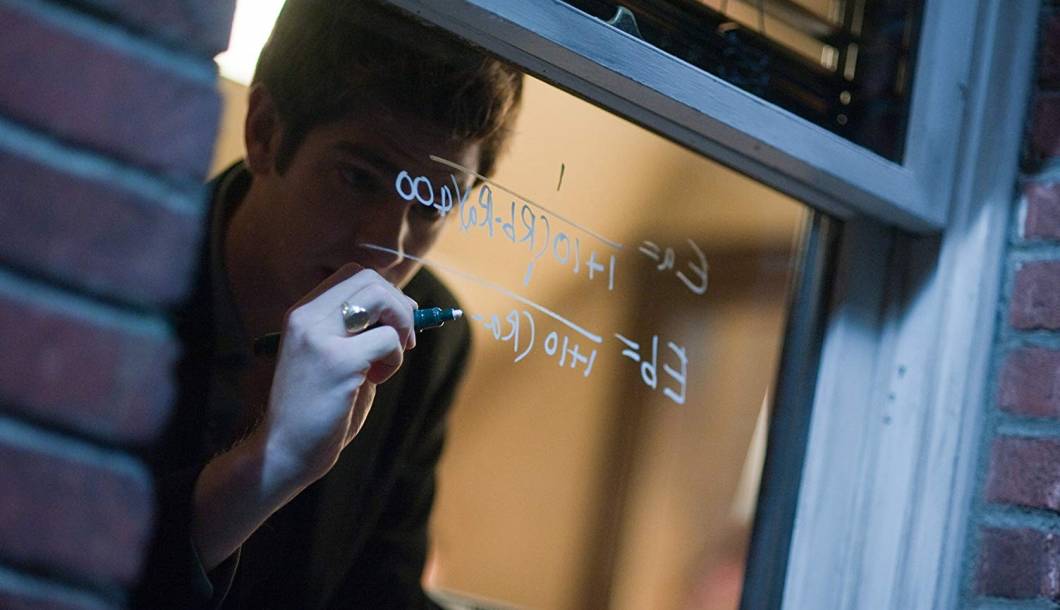

Mais cette doctrine religieuse comporte un dernier pilier qui compte particulièrement ici : la promesse d’un monde nouveau à créer ex nihilo. C’est cela qui guidait les Colons anglais qui ont fondé les premières colonies du Massachusetts pour pratiquer leur religion comme ils l’entendaient ; et c’est cela, au fond, qui guide Mark Zuckerberg, lorsque, depuis sa petite chambre d’étudiant, il décide de « prendre la totalité de l’expérience sociale universitaire [the social experience of college] et de la mettre sur Internet ». Il ne s’agit pas ici de religion stricto sensu, mais on s’en approche. L’ancien monde est corrompu et intolérant vis-à-vis des purs, qui pensent différemment. Et plutôt que de chercher à le corriger, mieux vaut en fabriquer un autre plus loin — en l’occurrence virtuel. C’est dans ce contexte que le codage informatique prend un sens quasi religieux dans The Social Network. « Mark est en train de coder » — en anglais : « he’s wired in », autrement dit, il est branché dans le code de la Matrice —, prévient Sean, lorsqu’Eduardo demande à le voir pour se plaindre d’avoir été évincé de la compagnie. À plusieurs reprises (lors d’un cours à Harvard, lors d’un jeu à boire, lorsque Sean vient visiter leur premier siège social californien), Fincher prend le temps de montrer Zuckerberg ou les informaticiens qui travaillent pour lui « wired in », ce qui n’est pas, on pourra aisément en convenir, le geste le plus cinégénique du monde. Et pourtant le cinéaste le montre, preuve de son importance. C’est que The Social Network est avant tout, un film sur le code — ou plutôt sur les codes : informatiques, sociaux, académiques, juridiques et bien sûr, en dernier ressort, éthiques, lorsqu’il s’agit de juger le prix d’une amitié.

La première scène du film, cette célèbre première scène, si admirée et en apparence si simple (juste une suite de champs contre-champs), doit être comprise avec cette idée en tête. Inspirée par les dialogues mitraillettes des comédies d’Howard Hawks (exemplairement His Girl Friday), elle représente neuf pages du scénario d’Aaron Sorkin, pour seulement cinq minutes de film, loin donc de l’habituel ratio d’une minute par page. C’est que David Fincher, soucieux de tourner l’intégralité des cent soixante et une pages de ce script miraculeux (qui remportera l’Oscar cette année-là, ainsi que le montage d’Angus Wall et la musique de Trent Reznor et Atticus Ross), tout en respectant la promesse faite au distributeur Sony Pictures de ne pas dépasser les cents vingt minutes (condition sine qua non pour garder le cut selon les termes de son contrat), a pris le parti de tout accélérer. Le cinéaste a demandé aux acteurs de parler aussi vite que possible, lors de prises répétées un nombre incalculables de fois — jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf pour la première scène —, afin que les phrases finissent par devenir des automatismes dans leurs bouches. Ce choix esthétique confère au film un aspect fluide et labile, donne une impression de glissade sur une poudreuse de mots. Le vertige de la vitesse est accentué par un montage alterné entre différentes timelines, qui emboîtent à la perfection flash-backs et procès au présent : celui intenté par les frères Winklevoss et leur associé Divya Narendra qui accusent Zuckerberg d’avoir volé leur idée ; celui intenté par son ancien meilleur ami Eduardo Saverin qui l’accuse de l’avoir trahi et trompé. Tout est mis à plat, égalisé. On passe d’un cabinet d’avocat à l’autre, d’une salle de réunion sans qualité à une autre, parfois sans même s’en rendre compte, propulsé dans l’esprit tortueux d’un petit génie qui a voulu aplatir le monde pour le rendre plus vivable (par lui). Si lui n’a que 10% d’attention à consacrer aux avocats de la partie adverse, son biopic requiert en revanche la totalité de la nôtre.

Et ce dès la première scène, donc. Ce qui s’y joue, pour résumer, c’est la découverte du Réel (c’est-à-dire selon le fameux aphorisme de Lacan, « ce sur quoi on se cogne ») par une sorte d’androïde tout droit sorti de son usine — on ne dira jamais assez à quel point Jesse Eisenberg, bouillonnant à l’intérieur mais placide à l’extérieur, était l’interprète parfait pour ce rôle —, qui ne maîtrise pas encore les codes du monde où il a atterri. Et qui ne les maîtrisera au fond jamais, c’est là sa tragédie. Zuckerberg a grandi à Long Island, dans la banlieue de New York, au sein de la classe moyenne supérieure (mère psychiatre, père dentiste), là où l’argent coule juste assez pour ne pas être un problème, mais pas suffisamment pour devenir une obsession. En bon geek, il a passé son adolescence dans le monde protégé de l’informatique, un monde que le code permet de plier à ses désirs. Mais le code informatique n’est pas le code social. C’est cela qu’il apprend à ses dépends lors de sa confrontation inaugurale avec Erica Albright — parfaite Rooney Mara, qui a aussi quelque chose de robotique dans sa manière d’être, mais qui sait, elle, se fondre au milieu des humains. Celle-ci commence par une discussion désaccordée, dans un bar, sur le génie supposé des Chinois et la difficulté à se distinguer, à sortir du lot. Le jeune homme suit son propre raisonnement sans réellement prêter attention aux signes que lui envoie sa petite amie, dont il est clairement incapable de lire les émotions. Il soliloque plus qu’il ne dialogue, avançant sur plusieurs fils discursifs parallèles, reliés par une logique unique : s’auto-glorifier. Soudain la jeune femme prononce le mot magique (marqué par deux plans frontaux qui rompent la monotonie) : « Final clubs », ces clubs ultra-select’ où se côtoie l’élite des Ivy League University, et que Mark rêve d’intégrer. Ce monde dominé par les WASP (White Anglo-Saxon Protestant, soit précisément les héritiers des colons puritains) fait rêver l’intellectuel juif de banlieue qu’il est — et auquel Erica le renvoie lorsque, piquée par sa prétention, elle lui demande s’il vient de Wimbledon (un quartier huppé de Long Island).

Tenter de (et finalement échouer à) intégrer un final club sera le fil d’Ariane du personnage. C’est ce qui motivera, en premier ressort, sa brouille avec son meilleur ami Eduardo Saverin, qui lui en intègre un. Ce qui guidera ses relations tumultueuses et vengeresses avec les frères Winklevoss, incarnation la plus pure qui soit de l’aristocratie WASP (et qui font de l’aviron, sport élitiste admiré par Erica mais qu’il est, lui, trop chétif pour pratiquer). Ce qui le poussera à créer son propre club, « The FaceBook », un club en apparence plus ouvert et démocratique, mais en réalité soumis à la seule volonté de son Dieu créateur. Exactement comme la doctrine puritaine, donc. Et ce qui, dans l’immédiat, va provoquer sa rupture avec sa copine. En effet, sitôt évoqué les final clubs, Mark devient de plus en plus pédant. Quand Erica lui fait remarquer qu’il est obsédé par les clubs, il prend la mouche et lui rétorque : « Tu es cryptique, tu parles en code ». Sauf qu’il lui reproche ici précisément son propre péché — biais psychologique classique. C’est lui qui, depuis le début de la conversation, est cryptique et parle en code. Parce que c’est la seule langue, au fond, qu’il connaisse. Mark maîtrise le code, mais les codes lui échappent. Et de ce fait, il est incapable de comprendre ce qui lui arrive lorsqu’Erica lui annonce qu’elle le quitte. « Attends, attends, c’est réel ? », lui demande-t-il. Ce à quoi elle répond : « Tu vas avoir beaucoup de succès dans l’informatique, et tu vas avancer dans la vie en pensant que les filles ne t’aiment pas parce que tu es un nerd. Je veux que tu saches, du fond de mon cœur, que ce n’est pas vrai (gros plan de face sur le visage d’Erica). Ce sera juste parce que t’es un connard ». Mark est seul, échec et mat. Hanté par cette sentence jusqu’à la fin du film.

C’est de cette humiliation initiale, selon Sorkin et Fincher, que Zuckerberg va tirer la force de créer le réseau social qui fera de lui, bientôt, l’un des hommes les plus riches et puissants de la planète. Toute la première partie du film est dédiée à la pose des premières briques du site, depuis le campus d’Harvard. L’ambiance est hivernale, les couleurs sont froides, les teints pâles, voire verdâtres lorsqu’ils sont éclairés par la lumière des écrans (c’est-à-dire souvent). Le déclic, pour Mark, est la création d’un site comparateur de filles, appelé Facemash. S’y cristallise déjà sa misogynie, qui n’a cependant rien d’exceptionnel dans le microcosme des développeurs informatiques. Fincher l’épingle comme un sinistre signe d’époque, qui choque particulièrement dix ans après : les femmes, dans le film, sont traitées comme des faire-valoirs et des trophées, non parce que c’est ainsi que le cinéaste les voit, mais parce que c’est ainsi que les personnages principaux les voient. À partir de ce coup de maître (Facemash) qui lui vaut autant les réprimandes de l’administration que l’admiration de ses copains informaticiens, Mark évolue comme un poisson dans l’eau, la mine renfrognée, son hoodie à capuche toujours sur les épaules, aussi fascinant qu’impénétrable. Harvard n’est pour lui qu’une rampe de lancement, il est déjà ailleurs. La seconde partie commence à peu près à la moitié du film, avec l’arrivée dans l’intrigue de Sean Parker (interprété par un Justin Timberlake alors au sommet de son swag), et le déménagement de Zuckerberg, de ses bureaux et de sa force de travail en Californie. Évidemment, les tons se réchauffent. Mais ce n’est pas une banale opposition météorologique que raconte ainsi Fincher. Plus profondément, ce qui l’intéresse dans cette translation d’une rive à l’autre, c’est le glissement d’un modèle capitaliste traditionnel, East Coast, dominé par la bourgeoisie protestante et rigoriste que Zuckerberg méprise autant qu’il aimerait l’intégrer, le glissement donc vers une nouvelle éthique du capitalisme, West Coast : le cool.

Puisqu’il n’a pas pu intégrer un final club, notre pionnier numérique créera le sien. Deux scènes font office de pivots. La première alterne des champs contre-champs dans un cabinet d’avocats, où Mark et Wardo tentent une médiation, et dans un restaurant où ils ont rendez-vous avec Sean Parker. Ce qui se joue là, par un subtil découpage triangulaire, c’est l’expulsion d’un des cofondateurs de Facebook et la vampirisation de l’autre par le créateur de Napster. Toute la discussion tourne autour du cool. « Tu sais ce qui est cool ? », demande Sean à Eduardo, « toi ? », répond naïvement ce dernier. « Non, un milliard de dollars, c’est cool ». Eduardo est sceptique, mais les yeux de Mark pétillent pour ce nouvel ami qui lui promet la Lune. Une quinzaine de minutes plus tard, la deuxième scène figure Mark et Sean dans une boite de nuit de San Francisco. Surnommé par sa copine « le clodo de Palo Alto » — quoi de plus cool ? —, ce dernier séduit sa proie en lui promettant des cartes de visite « I’m CEO, bitch », et en lui vendant le rêve d’une révolution générationnelle (« c’est notre moment ») — révolution qui, indéniablement, adviendra, mais sous une forme cauchemardesque. Cette scène fait écho à la toute première, tout en étant son parfait envers : dans le brouhaha, on assiste non plus à une séparation, mais à la naissance d’un couple (amical). Le spectre d’Erica fait son apparition lorsque Mark demande à Sean s’il pense encore à son amour de lycée, celle qu’il voulait impressionner en créant Napster. Sean ne répond même pas, et on comprend que Mark, lui, est toujours obsédé. Ce qui est notable dans cette scène, c’est la lumière : expressionniste (on pourrait être chez Murnau), éclatante, contrastant avec toutes les autres, plutôt mates et soyeuses, elle dessine des visages de démon. Un pacte faustien est signé à ce moment-là ; mais le diable, comme on le découvrira à la fin, n’est pas celui qu’on croit.

Il est signifiant que la scène suivante nous ramène aux frères Winklevoss, en train de participer à une course d’aviron à Henley, en Angleterre. Les couleurs se dé-saturent à nouveau, et Fincher fait usage d’un trucage numérique, nommé Tilt-Shift, qui a pour effet de miniaturiser le monde, comme si l’on regardait une maison de poupées. La soi-disant élite de la nation est désormais minuscule, et en plus, elle arrive deuxième à la régate. Lorsque les frères apprennent, de la plus humiliante des façons, que Facebook s’est lancé en Europe, ils se décident enfin à répliquer juridiquement. Mais c’est trop tard : le bolide de Zuckerberg est lancé, il va trop vite, ils ne pourront jamais le rattraper. Juste grappiller quelques miettes (65 millions de dollars en cash et actions, tout de même ) à l’issue d’une médiation. De la Nouvelle-Angleterre puritaine à la Californie pseudo-hédoniste, Mark Zuckerberg a pris un aller simple. C’est désormais son code à lui qui est cool. Mais son utopie n’a plus rien à voir avec celle dont rêvaient les premiers pionniers de la Silicon Valley, dans les années soixante-dix. Les hippies gobeurs de LSD qui voyaient dans l’informatique une façon d’émanciper l’humanité se sont peu à peu mués en féroces capitalistes guidés seulement par le profit et l’élévation de leur seule classe sociale. Trente-cinq plus tard, le fondateur de Facebook vient chez eux leur emboîter le pas, et parvient en quelques années à se saisir des clés du royaume.

Dans la dernière scène du film, Mark manipule, comme promis, une carte de visite « I’m CEO, bitch ». Il a trahi Eduardo, est sur le point de jeter Sean sous le bus ; il n’a plus d’amis. Si ce n’est ceux, virtuels, factices que son site a aggloméré autour de lui. Pathétique, il est seul devant son ordinateur portable, dans une de ces salles de réunions quelconque qu’on a vu tout au long du film. Et tandis qu’une de ses avocates (Rashida Jones, discrètement géniale) lui explique ce qui va se passer par la suite, il est soudain, avec sa chemise froissée et sa cravate mal nouée, l’homme le moins cool du monde. Il tente de convaincre son interlocutrice qu’il n’est pas un « bad guy », mais elle n’en a cure. Tout en le rassurant sur sa condition d’homme faillible, elle le domine intellectuellement, et venge d’une certaine façon toutes les femmes méprisées par Mark et sa clique. Le droit est son royaume. Quelqu’un, enfin, a le dernier mot face à lui : « Vous n’êtes pas un connard Mark, vous faites juste trop d’efforts pour essayer de l’être. » Puis elle part et le laisse seul, silencieux, pensif, entre quatre murs de verre, face à son ordinateur. La page Facebook d’Erica Albright est ouverte. Comme tout le monde, elle a fini par s’inscrire sur le site maudit, et Mark ne résiste pas à « la demander en ami ». Impatient, il ne cesse de rafraîchir la page, tandis que sur l’écran s’affiche le destin réel des personnes réelles qui ont inspiré le film, et que « Baby you’re a rich man » des Beatles passe en fond. Mark, impassible, rafraîchit. Encore et encore. Or ce geste d’une affolante banalité se révèle ici absolument bouleversant. Pas seulement parce qu’il forme une boucle parfaite avec le début, mais parce qu’il est l’une des plus belles allégories des temps présents. Un présent qui ne croit plus dans le futur, où l’humanité claquemurée dans une cage de verre se regarde le nombril à travers des écrans d’ordinateur. Pour paraphraser le critique de cinéma Julien Abadie (dans son texte paru sur le site chronicart à la sortie du film) : « C’est le portrait fidèle, donc secrètement tragique, d’une époque qui croit avancer en appuyant sur F5. »

Article par Jacky Goldberg, paru dans notre livre David Fincher, néo-noir, toujours disponible sur notre shop !