Under the Silver Lake : contre-pop-culture

En apparence, Under the Silver Lake est l'exact opposé de Ready Player One.

Au cœur de l'été, cette morne saison où tout un chacun oublie un tant soit peu les affres de la vie de salarié sous-payé en se prélassant au soleil, se produisent parfois des phénomènes étranges, ou tout du moins remarquables, telles les éclipses lunaires ou les compétitions de football. Il en est ainsi de certaines sorties de films nichées au fin fond des grandes vacances par quelques distributeurs adeptes de la contre-programmation estivale. Il en est ainsi de la sortie sur nos écrans, le 8 août 2018, d'Under the Silver Lake, le troisième film de David Robert Mitchell.

Au cœur de l'été, donc, les spectateurs curieux et avertis purent découvrir cet étrange film qui colle aux méninges comme ces chewing-gums qui collent à la semelle et dont on ne parvient jamais vraiment à se débarrasser. À l'heure où j'écris ces lignes, certains de ces spectateurs anonymes errent encore dans les rues de leur ville ou de leur village respectif sans trop savoir où aller ni comment faire pour s'enlever ce maudit film de la tête. Le syndrome du chewing-gum collé à la semelle, véritablement. Alors, ensemble, essayons une bonne fois pour toutes, avec toute l'inconscience qui nous caractérise, de décoller ce putain de chewing-gum pour enfin passer à autre chose, comme on dit.

Article par Aubry Salmon, paru en 2018 dans le Rockyrama n°21.

“I JUST WANTED TO BE ONE OF THE STROKES”

Bon, pour commencer, évacuons d'emblée l'aide du réalisateur David Robert Mitchell qui, en bon disciple de David Lynch, ne se mouille pas trop en interview lorsqu'il s'agit d'infirmer ou de confirmer les tentatives d'explications de son film que lui proposent les journalistes. C'est son droit le plus strict, et d'une certaine manière, son film parle pour lui. Mais comme de mémoire récente il n'y a guère qu'aux Cahiers du cinéma que l'on tombe en pâmoison, tel un jeune grec imberbe devant le broussailleux Socrate, lorsqu'un cinéaste (Lynch, encore lui) ne dit strictement rien ou du moins pas grand-chose sur le comment et le pourquoi de son grand œuvre, passons donc notre chemin. Si la parole du cinéaste s'avère pauvre en pistes à suivre pour démêler le vrai du faux, tournons-nous alors timidement vers les figures tutélaires de notre panthéon personnel de la critique cinématographique, ou du moins vers quelqu'un qu'on aime bien lire ou écouter à l'occasion. En l'occurrence Jean-Baptiste Thoret, qui, sur sa page f......k, le lendemain de la sortie d'Under the Silver Lake, réagissait brièvement mais sûrement au film de Mitchell :

« Sans doute le meilleur film américain de l'année qui croise Thomas Pynchon (et réussit ce que PTA avait, au fond, manqué) et Don Siegel, Edward Hopper et le Brian de Palma des années soixante-dix et quatre-vingt. Analyse faussement pop et jamais complice d'un monde à bout de souffle qui n'a plus rien à se mettre sous la dent, dans la tête et devant les yeux, sinon des mirages creux et les fantômes insistants d'âges d'or qui nous semblent hors de portée. Constamment inventif, intelligent, audacieux et diablement "Amblinproof". Et puis la séquence finale, et son pas de côté, est formidable. »

Reconnaissons-le d'emblée, Thoret fait montre dans sa micro-critique d'un sens de la formule à toute épreuve, propre au journaliste aguerri qu'il a longtemps été. L'enthousiasme, l'énumération des influences, une touche de polémique, tout est là ! On y trouve également le signe de son éternelle appétence pour une certaine époque du cinéma américain, époque révolue depuis longtemps, convenons-en avec lui. Et puis il y a ce mot sorti de nulle part pour caractériser le film de Mitchell, cette formule ni heureuse ni malheureuse qui sonne comme un mot-valise abandonné : amblinproof. Instinctivement on imagine bien ce que Thoret peut vouloir dire par là, mais après plus mûre réflexion la pique s'avère moins limpide quant à son destinataire. Bien sûr, qui dit Amblin dit Steven Spielberg. En effet, Amblin' est en premier lieu le titre d'un court métrage tourné par Spielberg au début de sa carrière. Il s'agit même du premier film tourné par le cinéaste dans un cadre professionnel et c'est avec celui-ci qu'il fit ses preuves aux yeux des dirigeants d'Universal qui l'engagèrent sur-le-champ – pour la faire courte. Amblin' fut donc pour Spielberg comme un sésame lui ouvrant la porte du Paradis. Aussi, des années plus tard, lorsque agacé par les gens des studios retournant leur veste en fonction du box-office il créa sa propre société de production qui devait lui permettre de monter ses projets et ceux de ses jeunes protégés, il la nomma tout naturellement Amblin, et pour la seconde fois ce mot mystérieux marquait un moment crucial de sa carrière.

Tout au long des années quatre-vingt, Amblin devint une marque de fabrique et fit la richesse de Steven Spielberg, producteur. Les Goonies, Retour vers le futur, Gremlins, Roger Rabbit et tant d'autres devinrent ainsi les enfants turbulents de Steven Spielberg, destinés à conquérir le cœur des kids de toute une génération pendant que leur père spirituel tentait vainement d'être pris au sérieux sur le terrain critique... Très vite, Amblin s'attaqua à la télévision avec le même succès et Steven Spielberg devint encore plus riche, tandis qu'au début des années quatre-vingt-dix, il parvenait non sans mal à se faire accepter comme un cinéaste académique, statuettes à la clé. C'est pourtant à cette époque que son nom fit le plus polémique, du moins par chez nous, lorsqu'on érigeait son film de dinosaures en symbole de l'hégémonie américaine en même temps qu'on lui refusait le droit de filmer l'Holocauste. Mais le temps calma les ardeurs de ses plus vifs détracteurs et Steven Spielberg devint bientôt un cinéaste respecté autant pour ses films d'historiens que pour ses films d'artificier. Quant à Amblin, le logo disparut un temps des écrans, ou du moins on n'y prêtait plus attention ; pourtant, la plupart des films du réalisateur étaient toujours produits par son emblématique société de production. Jusqu'à un beau jour de l'été 2011, où sortit sur nos écrans un « petit film » signé J.J. Abrams et intitulé Super 8. Un film produit par Spielberg en personne, comme à la grande époque, et surfant allègrement sur le retour à la mode d'un certain esprit propre aux années quatre-vingt, un esprit que l'on pourrait qualifier d'esprit... Amblin, avec sa bande de gosses à vélo lancée sur les traces d'un phénomène inexpliqué au cœur d'une banlieue pavillonnaire américaine qu'on croirait tout droit sortie d'E.T. Depuis, cet esprit Amblin, cette douce nostalgie que les uns se plaisent à célébrer et les autres à brocarder, n'a cessé de se répandre, du revival de la franchise Star Wars encore inespéré il y a quelques années au succès surprise de Stranger Things sur Netflix. Sans parler de la sortie récente – sous pavillon Amblin évidemment – de Ready Player One, un blockbuster décomplexé par lequel Steven Spielberg lui-même tentait, du moins en apparence, de reprendre à son compte cette recrudescence de l'esprit Amblin. La boucle devait enfin être bouclée... sauf que non !

Mais revenons à Jean-Baptiste Thoret, lequel, non content de regretter régulièrement le bon vieux temps du Nouvel Hollywood (le dernier âge d'or, si l'on parle en ses termes), pourfend à l'occasion le « cinéma hollywoodien, tel qu'on le connaît aujourd'hui à travers ces ténèbres artistiques qu'il traverse. » À quel « Amblin » fait-il référence dans sa courte intervention ? Celui des débuts, le « Amblin » originel si j'ose dire ? Sans doute pas, puisqu'à cette époque les premiers travaux du jeune Spielberg s'inscrivaient de plain-pied dans la mouvance du Nouvel Hollywood dont il fut une figure de proue avant de siffler la fin de la récré avec le succès des Dents de la mer. Thoret s'attaque-t-il alors au « Amblin » des eighties, celui qui permit à des cinéastes atypiques tels Joe Dante ou Robert Zemeckis de s'exprimer confortablement au sein du système ? Peut-être. Ou alors entend-il par « Amblin » cet esprit vintage aux allures de plaid confortable dans lequel notre génération n'a de cesse de se blottir pour se sentir mieux ? Ici, nous revient justement en mémoire l'alerte lancée par Steven Spielberg il y a quelques années sur les dérives d'Hollywood concernant les budgets démesurés et le manque d'originalité des blockbusters d'aujourd'hui et de l'apocalypse qui ne manquerait pas d'advenir en cas d'explosion de la bulle. Spielberg était inquiet, d'autant plus qu'il n'était pas pour rien dans toute cette affaire, mais cela ne l'empêcha pas finalement de réaliser un blockbuster à 200 millions de dollars, bourré de références à la pop culture que l'on aime, à même de rassasier les geeks que nous sommes fatalement tous désormais. En apparence, Ready Player One n'est que cela.

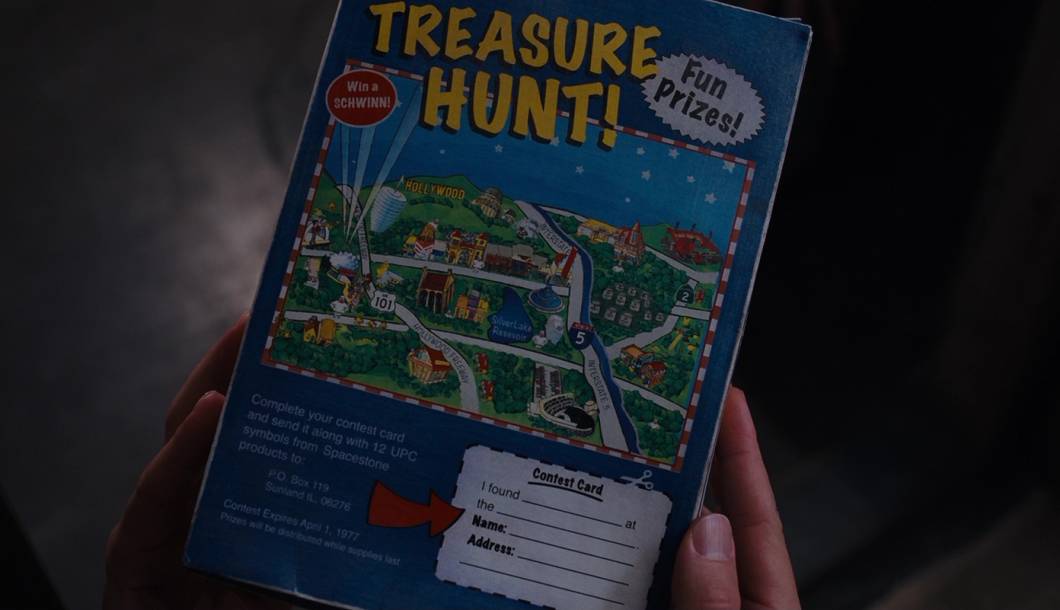

You know we had to talk about Ready Player One, hum no, Under the Silver Lake.

En apparence, Under the Silver Lake est l'exact opposé de Ready Player One. Un film indépendant produit pour moins de dix millions de dollars par un réalisateur de trente ans le cadet de Spielberg qui n'a encore jamais tourné pour un grand studio ni connu la consécration au box-office. En apparence, nous pourrions même dire, comme a peut-être voulu le suggérer Thoret avec sa formule, qu'Under the Silver Lake est l'anti-Ready Player One. Under the Silver Lake serait donc « diablement amblinproof ». C'est à voir. D'un côté nous aurions un film qui se vautre dans le délire citationnel propre à l'esprit méta (pour ne pas dire postmoderne) qui règne sur Hollywood depuis au moins vingt ou trente ans, mais qui, si l'on doit être parfaitement honnête, remonte à la génération du Nouvel Hollywood, qui la première a truffé ses films de citations et d'hommages à ses films de chevet. De l'autre nous aurions un film qui met en question ce rapport obsessionnel avec les œuvres qui nous nourrissent, qui tente même peut-être d'anéantir cette servitude qui nous lie aux œuvres et aux objets que l'on aime (trop). Car il semble bien que ce soit de cela que parle Under the Silver Lake. Entre autres choses, bien sûr. Son héros est un loser, un trentenaire fauché qui vit au milieu de ses souvenirs : le numéro de Playboy piqué à son père sur lequel il s'est branlé pour la première fois, sa console NES (la console de son enfance, vu son âge), un poster de Kurt Cobain au-dessus de son lit (son idole d'ado rebelle) et mille autres petites choses qui forment son environnement. Mais au fond, tous ces objets ne sont que les traces, les miettes même, d'un monde bien plus vaste qui est à dire vrai notre monde à tous, que l'on vive à deux pas d'Hollywood, comme notre héros, ou à l'autre bout du monde, comme vous et moi. Un monde à la fois physique et mental qui regroupe tout et rien et pas mal d'autres choses, un monde qui serait celui de la pop culture, faute de meilleure expression. La pop culture est notre culture. Une culture que les postes de radio, de télévision, les salles de cinéma, de concert, les Walkmans, magnétoscopes, Discmans puis plus tard les ordinateurs en réseau, iPods et aujourd'hui tablettes et smartphones, nous ont inculquée à coup de masse depuis l'enfance.

D'une certaine manière, Steven Spielberg est l'un de ceux qui ont le plus frappé notre imaginaire à tous, c'est pourquoi il y avait comme une évidence à le voir adapter Ready Player One sur grand écran. Ready Player One et sa farandole de références pop à n'en plus finir et qui finissent justement par prendre le contrôle du film comme lors de l'incroyable « séquence Shining ». Oui, Spielberg était une évidence, seul lui pouvait oser toucher ainsi au classique de Kubrick, mais il y avait également de quoi avoir les chocottes à le voir annoncer gaiement en promo son prochain film comme une chouette péloche popcorn à l'ancienne pour tous les fans des eighties. Car oui, curieusement, dans Ready Player One, la pop culture est essentiellement confinée aux années quatre-vingt, la décennie honteuse devenue glorieuse. La revanche des nerds, en quelque sorte. Alors bien sûr il y a une explication : l'OASIS, James Halliday et sa passion exclusive pour cette pop culture-là. À la manière d'un Steve Jobs, son succès hégémonique lui a permis d'imposer ses obsessions au reste du monde. Quand bien même les joueurs de l'OASIS n'ont pour la plupart pas vécu ces années-là, de la même manière, au fond, qu'une partie du public de Stranger Things n'a pas connu la période dont la série s'amuse à rejouer les codes avec malice (et opportunisme).

Dans Under the Silver Lake, Mitchell, lui, prend le chemin inverse et donne à voir une vision de la pop culture presque expurgée des années quatre-vingt, la grande absente du film. Pourtant, son héros est à coup sûr un pur gamin des eighties qui a peut-être même découvert le cinéma avec E.T., répété à tout le monde qu'il serait archéologue plus tard, avant finalement de se rêver en rock star après avoir entendu Nirvana un soir à la radio, caché tout au fond de son lit. Et oui, comme tant d'entre nous, Sam (c'est son nom) est un enfant égaré de Steven Spielberg, ses parents ont sans doute divorcé quand il était jeune et sa prof d'histoire au lycée a probablement organisé une sortie scolaire pour aller voir La Liste de Schindler au cinéma. Pour « comprendre ». C'est que Mitchell, lui-même enfant des eighties, a déjà payé son tribut à la décennie qui l'a vu grandir. Dans ses deux premiers films, The Myth of American Sleepover et It Follows, il tentait, un brin présomptueux, d'enterrer symboliquement deux genres phares de la décennie quatre-vingt : le teen movie et le film de boogeyman. Et s'il ne fait aucun doute qu'il parle pourtant bien de la pop culture et de l'importance qui est la sienne aujourd'hui, le fait d'en évacuer la partie la plus évidente, celle justement dans laquelle ne cesse de se vautrer les films d'Hollywood depuis la victoire des geeks sur le reste du monde, indique une volonté d'élargir la vision du monde proposée par le film et, de fait, le monde arpenté par Sam dans le film. Ainsi, puisque tout est pop culture, et pas seulement les années quatre-vingt, le Los Angeles que l'on découvre dans Under the Silver Lake n'est pas du tout celui qu'Hollywood nous a habitués à voir. À la façon de De Palma dans Body Double ou de Lumet dans The Morning After (deux films tout droit sortis des années quatre-vingt, mince !), Mitchell semble s'atteler à ne filmer que les dessous de la ville, les lieux et quartiers qu'on ne voit pas le reste du temps dans les films des studios. Ici, donc, Silver Lake, quartier qu'on n’avait guère vu récemment que dans Love, la dernière série d'Apatow pour Netflix, mais d'une manière bien moins fantasmagorique. C'est qu'encore une fois, le projet de Mitchell est tout autre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'empiler les références pop dans un univers parsemé de hipsters à la petite semaine, mais plutôt de révéler quelque chose comme l'âme de cette ville née d'un rêve érigé en industrie démoniaque, nourrissant les tristes fantasmes du reste du monde. Under the Silver Lake se veut donc une relecture du film noir bourré d'échos à la grandeur mortifère d'Hollywood, à l'instar de Mullholland Drive, auquel il fait fatalement souvent penser. C'est pourquoi le héros ne cesse de croiser les vestiges d'icônes du passé : la tombe d'Alfred Hitchcock ou celle d'un certain Charles Foster Kane ; une divine sirène sortie de nulle part, véritable réminiscence de Marilyn Monroe ; la trogne de Jim Morrison imprimée sur un T-shirt et ballotant au rythme d'une généreuse poitrine en ouverture du film ; et même le Christ, revenu enfin sur terre pour... fonder un groupe de rock. Etc.

La mort est partout dans Under the Silver Lake, et guette le héros tout au long de son errance. It Follows, le précédent film de Mitchell, s'ouvrait sur une maison qui portait le nombre « 1492 ». C'est de celle-ci que sortait la jeune fille vouée à être la première victime du film, mais certainement pas la première victime de cette malédiction à l'œuvre tout du long. Comme dans les romans de Stephen King qui suggèrent que les racines du mal frappant la communauté sont ancestrales, Mitchell suggérait ainsi que le mal qui hantait son film venait des origines. Une chaîne sans fin débutée avec l'arrivée des premiers colons cherchant à s'inventer une nouvelle vie dans un nouveau monde malheureusement déjà habité – vous connaissez la suite. À voir Under the Silver Lake, on pourrait presque imaginer que le fameux rêve californien, cette machine à rêve actionnée par une flopée d'anges tous mieux intentionnés les uns que les autres, a elle aussi des racines honteuses que nul ne voudrait découvrir si ce n'est d'obscures adeptes des théories du complot dont fait partie Sam. Ainsi, si le jeune homme est bien un trentenaire d'aujourd'hui, désœuvré et en quête d'un sens à sa vie, tout nous suggère encore une fois que le mal, lui, n'est pas né d'hier, et que d'une certaine manière il prend son temps pour corrompre les Hommes. Sa mère, obsédée par Janet Gaynor, star de l'époque du muet, bassine son fils avec ses marottes d'un autre temps, tandis que les brunchs ou les soirées prisées par les hipsters de Silver Lake n'ont rien à envier aux années folles d'Hollywood. Au fond, on devine que rien n'a changé en un siècle. Hollywood vend du rêve et Los Angeles se construit sur les désirs inassouvis de milliers d'aspirants vedettes dont fait peut-être partie Sam, à bien y réfléchir.

All the animals come out at night

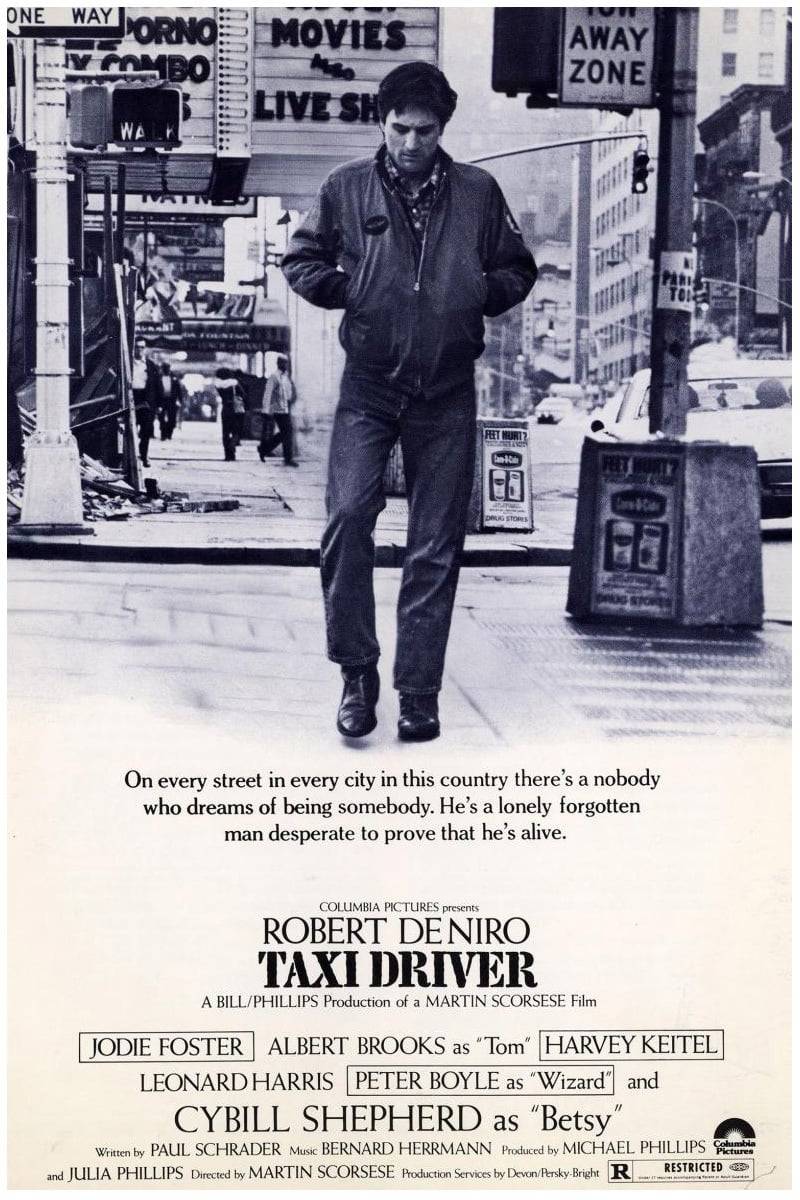

Il y a sur l'affiche originale de Taxi Driver, le film séminal (à bien des égards) de Martin Scorsese sorti en 1976 et reparti vainqueur, mais pas triomphant, du Festival de Cannes cette année-là, une accroche qu'il convient de rappeler :

« Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rêve d'être quelqu'un. C'est un homme seul, oublié, qui cherche désespérément à prouver qu'il existe. »

À l'instar du film de Scorsese, Under the Silver Lake a également eu les honneurs d'une sélection cannoise, mais comme tant de films américains présentés sur la croisette ces dernières années, il en est reparti bredouille, comme si les films de là-bas, même les meilleurs (qu'ils soient signés James Gray, David Fincher ou David Robert Mitchell donc), étaient à part et ne parlaient pas du même monde que les autres films, que ceux-ci soient français, iraniens ou coréens. Taxi Driver, qu'on s'en souvienne, porte pourtant bien en lui l'influence de nombreuses œuvres du vieux continent, qu'on pense à Bresson, Sartre ou Drieu La Rochelle, sans oublier bien sûr Dostoïevski et ses Carnets du sous-sol. Et les démons de Paul Schrader transposés à l'écran par Martin Scorsese sont tout aussi universels que ceux de ses illustres aînés. C'est pourquoi le film est toujours aussi important aujourd'hui, toujours aussi vu, toujours aussi cité. (L'affiche de Taxi Driver aurait largement sa place sur l'un des murs de l'appartement de Sam). Rien ne dit que David Robert Mitchell partage les influences littéraires de Schrader, mais il est presque certain que les références qui l'ont conduit à développer la mise en scène flottante et régulièrement à contretemps de son film ne sont pas exclusivement américaines. Mais encore une fois, on l'a traité à Cannes comme un sale rejeton yankee, un vulgaire film pop, un film malin et méta, voire même méta-malin, de plus, à même de rejoindre les rangs de ces films-cultes et précieusement incompris par la génération d'insatisfaits que nous sommes. Pourtant, Sam n'a rien à envier à Travis Bickle, ni aux héros paumés des films de Hal Ashby ou de Robert Altman. C'est un homme de la rue, perdu dans son époque ou trop en phase avec elle, c'est à voir. C'est un rêveur, assurément, comme Norman Bates (la ressemblance, jusque dans certaines attitudes, avec le héros de Psycho est frappante) est un rêveur. Le rêve est un fruit que l'on croque comme la pomme empoisonnée des contes de notre enfance. Résultat : le ver est dans le rêve et le fruit est amer. Mais Sam continue de rêver malgré tout, il rêve d'être quelqu'un, il veut prouver qu'il existe. Alors dans la scène de cinéma en plein air, organisée au cœur d'un cimetière hollywoodien où l'on croise les sépultures prestigieuses que nous évoquions plus haut, lorsque Sam rencontre les vedettes du film parmi le public, se produit comme une faille temporelle à l'intérieur de la fiction, une impossibilité physique et théorique. Les deux jeunes femmes sont à la fois sur l'écran et devant l'écran. Par ailleurs, le film projeté ce soir-là n'est autre que le premier film de Mitchell, The Myth of American Sleepover. La faille s'agrandit alors : Mitchell se cite lui-même, ou s'auto-cite, à la manière de ces cinéastes vieillissants qui n'ont plus rien à prouver. Seulement, à bien y regarder, il s'agit ici d'un leurre, les deux actrices ne jouant pas véritablement dans le film en question, ou du moins, comme l'a tout de même suggéré Mitchell en interview, pas dans la version du film que nous connaissons dans notre réalité, laquelle n'est pas celle du film puisqu’un film construit toujours sa propre réalité, quand bien même il prétend dire quelque chose de notre monde, lequel est-il encore bien réel ou du moins pouvons-nous encore le croire ? Soupirs.

Mais qu'est-ce que notre monde, si ce n'est un monde de références, de citations, de faux-semblants qui emboîtés les uns aux autres appellent à une réalité soustraite, dans le sens où il ne reste plus alors qu'à nous soustraire à ce monde augmenté à l'infini ? Pour se soustraire à sa réalité, Sam, lui, investit le champ du film noir, de l'enquête. Il se persuade que toutes ces références, tous ces objets qui nous collent à la peau, ont un sens caché, qu'une plus grande vérité se niche à l'intérieur d'eux. Tout est pop culture, y compris la vérité, alors. Le déménagement soudain de sa voisine marque donc le début d'une (en)quête qui le mènera au fin fond d'une caverne dont il finira par sortir sans vraiment en savoir plus sur lui-même ni sur le complot qu'il est persuadé d'être en train de débusquer. Si Under the Silver Lake était un jeu vidéo, il serait l'un de ces jeux où l'objet de la quête, celui qui donne tout son sens à l'aventure proposée, se trouvait depuis le début devant nos yeux. Comme dans une nouvelle de Poe... ou dans Ready Player One. Ainsi, le jeune Wade trouve la solution pour accéder au premier trophée débloquant la suite de sa quête en visionnant pour la énième fois un épisode bien précis de la vie d'Halliday, qu'il pressentait comme primordial. Il faut revenir en arrière. Ce qu'il fera littéralement sur le circuit, au volant de sa DeLorean customisée qui plus est. Plus tard, c'est en jouant à Adventure qu'il comprendra que pour gagner il ne sert à rien de terminer le jeu coûte que coûte, mais plutôt de prendre son temps, et du plaisir, en se promenant dans le jeu pour finir par trouver dans un recoin pixélisé le tout premier easter egg révélant le nom du créateur du jeu. Cet appel à un autre regard, à une autre manière d'appréhender le monde, était déjà présent encore plus simplement dans Ready Player One lorsqu'à la première apparition d'Art3mis, au volant d'un bolide bien connu, Parzival/Wade exhortait son comparse virtuel Aech à ne pas fixer son attention sur la moto (c'est-à-dire la référence pop, en effet le premier réflexe de Aech est de remarquer la moto tout droit sortie d'Akira) mais plutôt sur la fille qui la conduit. Et derrière la fille, en tirant le fil de la pelote, c'est tout un monde, le vrai monde, que redécouvrira Wade en tombant amoureux de Samantha, la véritable fille derrière Art3mis. Aussi, bien plus qu'un message d'alerte sur l'air du bon et du mauvais geek – le premier vivant une obsession vertueuse (Wade et ses amis), le second monnayant ses connaissances au service du grand capital (les souffleurs de Sorrento) –, Spielberg s'amuse à jouer au vieux sage barbu à l'origine et à la fin de toutes choses. Ainsi, dans la chambre du jeune Halliday où se termine la quête de Wade, on découvre l'existence d'un gros bouton rouge qui enclencherait la fin pure et simple de l'OASIS si l'on appuyait dessus. La tentation de la table rase, ou du Grand Reset, pour parler un langage plus actuel, est grande chez Spielberg qui a longtemps rêvé de délaisser le champ du divertissement pur et dur (le blockbuster) pour celui de la fable historique et humaniste. Finalement, il trouvera un équilibre entre les deux voies et c'est en quelque sorte l'issue qu'il offre à Wade et aux joueurs compulsifs de l'OASIS. Face au choix cornélien entre le monde réel et le monde virtuel (le premier est moche mais réel, le second est merveilleux mais factice), Spielberg opère un weird move, pour citer Wade, débouchant sur la fameuse fin mi-figue mi-raisin tant moquée par les détracteurs du film et discrètement évacuée par ses défenseurs. L'OASIS sera fermée le mardi et le jeudi pour retrouver un peu de la convivialité du monde réel. Un pas de côté, en quelque sorte, comme pour encourager la désaccoutumance progressive de l'addict. C'est que Spielberg n'est pas du genre à soigner ses malades à coups de marteau, surtout lorsqu'il est en partie responsable de l'épidémie.

Fade out again

David Robert Mitchell, lui, n'est pas médecin et pourtant, à travers le personnage de Sam, c'est bien toute une génération d'éternels rêveurs qu'il ausculte, nous l'avons dit. Sam, comme dans une longue fuite en avant, s'apprête en quelque sorte à s'autodétruire. Il n'a pas de travail, pas d'argent, pas d'autres interactions sociales que des interactions passagères et de plus en plus décousues avec des créatures irréelles. Ne lui restent plus que ces objets-souvenirs et ces maudites pop songs auxquelles il se raccroche désespérément. Dans sa pérégrination à travers la ville, il finit enfin par trouver une réponse à ses questions sous la forme d'un vieux compositeur à demi-fou tapotant son piano au cœur d'une luxueuse demeure comme il y en a tant sur les hauteurs de Los Angeles. Ni plus ni moins qu'un boss de fin, à l'image de la rencontre de Wade avec Halliday en conclusion de Ready Player One. Le vieil homme vit entouré d'instruments légendaires et de souvenirs pop qui n'ont aucune valeur à ses yeux. La pop culture n'est rien pour lui. Et pourtant, au fil de sa confrontation avec un Sam médusé, ce dernier comprend peu à peu qu'il a véritablement atteint la fin de sa quête et que d'une certaine manière il fait face à son créateur. En effet, le vieil homme n'est rien d'autre que le démiurge pop ultime, celui qui compose les tubes sur lesquels nous dansons depuis la nuit des temps (ou du moins depuis l'industrialisation de la musique). La pop culture, au fond, c'est lui. Mais il méprise ses créations et ceux qui les vénèrent encore plus. Soit l'exact opposé d'un James Halliday, dont il est sans nul doute le double maléfique. L'un est un créateur cynique au bord de la sénilité, l'autre un artiste bienveillant et d'une certaine façon immortel (du moins dans l'esprit de Spielberg). L'un représente la part sombre de la pop culture, dans ce qu'elle a de plus lié au capitalisme souverain, l'autre représente tout ce qu'il y a de plus lumineux dans la pop culture, le savoir, le partage, le rêve. D'ailleurs, là où Wade écoutera sagement les recommandations de son mentor, Sam, lui, fracassera le crâne du compositeur avec la guitare de Kurt Cobain, faisant ainsi de ce geste iconique de la pop culture un moment de bascule pour lui-même, si ce n'est pour l'humanité tout entière, à l'image du meurtre perpétré par Moonwatcher au seuil de l'humanité, justement, dans 2001. Ce qui valide l'idée que Under the Silver Lake et Ready Player One partagent le même itinéraire, mais qu'à la toute fin, Mitchell ose aller là où Spielberg n'a pu se résoudre à nous emmener – d'où son weird move plutôt qu'un bon coup de reset définitif.

Quant à Sam, enfin libéré de son fardeau, cette pop culture qui colle aux semelles, il n'a plus qu'à rentrer chez lui, dans son appartement, son univers, son propre petit musée des horreurs. Seulement, là, écroulé sur son canapé, la réalité le rattrape sous la forme de ce maudit perroquet qui au début du film annonçait, d'un simple mot indéterminé et répété à l'infini, la psychose à venir. Sam se demandait alors, fidèle à lui-même et à sa perpétuelle quête de sens, quel était ce mot. À la fin du film, il décide finalement de franchir symboliquement le vide qui le sépare de sa voisine d'en face, la hippie défraîchie propriétaire du volatile éructant. Sam opère alors ce fameux « pas de côté » cher à Thoret, il change de cavalière, d'époque et de perspective. Il se pourrait même qu'il s'agisse d'un pas en arrière si tant est que l'on considère la femme d'âge mûr pouvant évoquer la Mrs. Robinson du Lauréat comme une relique, un vestige d'un autre temps où à Hollywood soufflait paradoxalement un vent de fraîcheur. Sans jouer aux émules fatigués de Hunter S. Thompson, il convient de rappeler que la grande et belle vague de la contre-culture qui déferla sur la côte ouest américaine, à cette époque, s'est depuis longtemps fracassée sur le brise-lames forgé par une industrie veillant au grain. Les freaks, hippies et autres rêveurs ne devaient pas gagner cette bataille, et encore moins la guerre. La pop culture devait pour sa part enfin émerger pour réclamer la place qui lui revenait de droit.

Quant à Sam, sous les traits d'un Andrew Garfield au visage serein, il regarde son ancienne vie du balcon en face de chez lui. Et peu importe ce que raconte le perroquet, « Rosebud » ou tout autre chose, lui a trouvé la voie, celle du silence et du renoncement. Poke Martin Scorsese.

Post-scriptum

Au printemps dernier, quelques semaines après la sortie de Ready Player One et, à peu de chose près, au moment même où Under the Silver Lake laissait perplexe les festivaliers de Cannes à peine remis de leur cocktail party de la veille, sortait Tranquility Base Hotel & Casino, le sixième album des Arctic Monkeys écrit par leur leader Alex Turner, seul sur son piano, au cœur de sa demeure nichée sur les hauteurs d'Hollywood. Turner s'y rêve en démiurge pop sombre et décadent, obsédé par un monde délirant à l'infini sur sa fin proche et maniant pêle-mêle des références à Shining, à Blade Runner, à la réalité virtuelle, au tourisme spatial et à la culture américaine, véritable sac amniotique de la pop culture que nous chérissons tous. Et si peut-être (je dis bien peut-être) Turner échoue dans son ambition démesurée, ne se révélant finalement que le démiurge usé et esseulé de lui-même, ce beau disque demeure la bande-son idéale pour rêvasser en se remémorant les films de Spielberg et Mitchell dont nous venons de parler.

Article par Aubry Salmon.